(ページリンク)

・工具鋼カタログの見かた(このページ)

・冷間ダイス鋼の基本鋼種

・熱処理関連図表の見かた

・ナイフ作りで熱処理体験

・15分で熱処理の基本を

・熱処理用語

・QCM8について

・SLDについて

・焼入れするステンレス

寿命を伸ばしたいときの鋼種選択と熱処理の考え方

どのような鋼種を使うといいのか、どのような熱処理をするのがBESTなのかを決めるのは大変難しく、基礎の鋼材の知識や熱処理の理論から勉強するのはもっと大変ですね。

限られた紙面なので、ここでは、今使っている機械部品の寿命をさらに伸ばしたいと考えた時に、鋼材カタログや書籍の技術データや図表が深読みできるように、鋼種や熱処理データの見方考え方について紹介しています。

現状を知り改善のための方策をとる

まず、工具などの「寿命を伸ばしたい」と考えるときには、現在の品物の状態がわかっていないと話になりません。

これは当たり前のようで重要なことです。

しばしば、「なにかいい材料はありませんか」「どういう熱処理をしたらいいですか」と言いがちですが、つねに最高の状態でオールマイティーに使える材料や熱処理状態というものはありません。

卑近な例を上げて説明しましょう。

よく使われる「冷間工具鋼(常温で使用する工具や機械部品用の鋼材)」で、例えば、1mm厚さの軟鋼を打ち抜くための工具(パンチやダイスなど)が、現在はSKD11で60HRCの硬さに熱処理している製品があって、「摩耗が早いのでもっと寿命の長いものがほしい」「刃先の欠けを少なくして寿命を伸ばしたい」などの要望があって、材料を変えるのがいいのか、熱処理を変えるのがいいのか を考える場合を想定しましょう。

摩耗が早いのなら、今の品物の状態よりも硬さを高くするのが対策の一つですし、欠けが起きるなら硬さを下げるというのが一つの対策です。

でも逆に、「本当にそれはSKD11ですか?」「本当に刃先が60HRCの硬さですか?」 とその人に問えば、意外に現在の品物の現状を知っていないことが多いのです。

えっ? と思われるかもしれませんが、もっと専門家であれば、①SLDですか DC11ですか、それ以外の鋼種ですか ②焼入は油冷していますか空冷ですか? ③硬さはどの部分で測定していますか ということを聞いて対策を考えるでしょう。

つまりそもそも、鋼材を熱処理すると、品物の大きさや形状が影響して品質が左右されます。 そして、少し大きな品物であれば、カタログや書籍にあるような特性値にはなっていないことが多く、それも寿命に関係していることも多いですし、何よりも、大きな品物では、表面の硬さも指定範囲にも入っていないということもあります。

だから、現状を知ることが改善につながるのですが、そもそも、図面にある仕様もいい加減なものも多いですから、ある意味で、寿命を伸ばす方法はいくらでもでてくるのです。

もちろん、「すべての特性に優れる鋼種はない」という現実から、上のような詳しい情報があれば、「どのような特性を伸ばしたいのか」という要求にそって、鋼種を変えたり熱処理仕様を変えるということを考えていけば解決しやすいのです。

私自身は機械部品などの製品の強度設計とその熱処理の仕事をしてきたのですが、(変な言い方ですが) 最初の設計仕様は(いい方は悪いですが)「かなりいい加減」なもの、で、ともかく最初は「標準的な仕様」で図面を書きます。

その標準仕様でも問題は起きないのですが、寿命を伸ばしたい製品は、改良されて「いい製品」になっていくので、最初からBESTなものはないと言ってもいいのです。

だから、標準的な仕様で材料を選び、経験的な平均的な熱処理をするということでほとんど問題は出ませんから、改良の余地はたくさんあるのですから、それをこの記事を通じて感じ取っていただきたいと思っています。

少し長い文章ですが、これでも十分に説明しきれていませんので、専門書籍があればそれと合わせて読んでいただくのがいいでしょう。

メーカーの都合の悪いデータは表に出ていない

まず、工具鋼の場合は特に、メーカーカタログや書籍のデータは客観的で正しいものの、その試験方法は自社独自のものです。 また、ほとんどがテスト用に調整した小さな試験片を用いたデータであることを頭に入れておく必要があります。

このために、数社のデータ値を寄せ集めて、数値だけを比較して評価するのは絶対にダメです。

掲載されているデータでも、各メーカーは「自社鋼種のいい点」を取り上げてカタログに掲載していて、不都合なデータは掲載していないことをあわせて意識していることも大切です。

鉄鋼材料(工具鋼)カタログの見かた

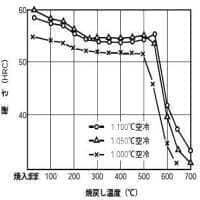

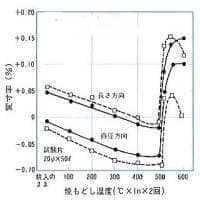

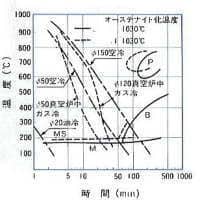

工具鋼のカタログや技術資料にはしばしば、このような図が示されます。これらから改良できることを読み取っていくのですが、ゆっくり覚えればいいでしょう。

ここでは個々に説明しませんが、これらは、ある鋼材(鋼種)を使って工具や部品を作ろうとする時に、その材料の特性や熱処理を考えるときに必要なものです。

専門外の人が見ると難しいでしょうが、鋼材カタログにはこのようなグラフが掲載されていますので、ここに書かれた内容が読み取って製品に活かせれば、製品の品質改良に大きなプラスになります。

ただ、メーカーカタログでは、他社の鋼種との比較などはほとんどないので、各社の鋼種を比較する事はできないですし、また、すべての鋼種で同じような試験データが揃っていることもありませんので、少ない資料からメーカーの示したいことや隠している意図なども読み取るのですが、当然、マニュアル的な見方考え方はないのが歯がゆいところです。

もちろん、それがわかるのには時間がかかりますし、また、書籍にも解説していないので、少ないページですが私の見方を説明していきます。

このHPでは、比較的用途の多い冷間工具鋼から、高合金のダイス鋼で代表的な「プロテリアル(旧:日立金属)のSLD」「大同特殊鋼のDC53」「山陽特殊製鋼のQCM8」を例に、その特性などについて見ていきます。

鋼材の「じん性と耐摩耗性」とそれを活かす熱処理方法という基本になる触りの部分だけでも感じていただければいいと思っていますが、長い文章ですがぜひお付き合いください。

ここに示した資料は特殊なものではなく、一般に配布されているものです。 古い資料も多いのですが、現在でも役に立ちます。こちらに引用先を示します。

【お断り】 ここに書いた内容は個人的な考え方で説明していますので、メーカーの意図するものと異なっている内容もあります。また、図表は説明用に利用しているもので、鮮明でないものもありますので、利用する場合はメーカーのカタログ等を利用ください。

冷間工具鋼と一般特性について

まず、一般的な見方で工具材料全体について見ていきます。

◎ 鋼種とメーカー分類

下の図は特殊鋼倶楽部が発行している雑誌「特殊鋼」から引用している、H26年11月版の炭素工具鋼・合金工具鋼の一部です。(高速度鋼はこの表にはありません。この一覧表は不定期に発行されています)

ここの左端にあるJIS相当鋼種に対応する各メーカーの鋼種が挙げられていますが、必ずしも「よく使われている」という鋼種ということではありません。

例えばSK105は炭素工具鋼のうちで「水焼入れして使う代表鋼種」ですが、炭素量の違いでJISには11鋼種もの鋼種がありますし、同系統の鋼種で、油焼入れしても硬さが出やすいSKS93はMnを少し増やしただけのものですが、別系統の鋼種に分類されているなどもあって、この表の理解も簡単ではありませんが、ここでは、このような系統の鋼種があり、そのJIS鋼種に対応する各メーカーの鋼種が書いてあるというところを見ておいてください。

いわば、ここに掲載されている鋼種は、各メーカーが製造して市販されている比較的入手しやすい鋼種で、逆に言えば、ここにないものを一般で入手するのは困難です。

つまり、この表は、材料を考える場合の参考にはなりますが、「この鋼種がいいと思っても、簡単に入手できない」ことを知っておいてください。

もちろん、メーカーが作れないというのではなく、「作りたくない」という鋼種か、または、製造していても適当なサイズが揃っていないなどで、いくら費用を支払ってもいいということはないので、メーカーの空欄部分の鋼種は、そのメーカーでは「扱いたくない」というものと考えると良いでしょう。

ここに書かれた鋼種は、比較的流通量が多くて入手しやすい鋼種ですし、JISに対応する鋼種ですが、JIS品質になっているというよりも、JIS品質を保持したうえに、各社が特徴をもたせたものに作り上げているといえます。

例えばSKD11に相当する鋼種であっても、鋼種名が違えば特性が違いますし、JISと同じ鋼種名であっても、各社の品質はJIS以上の品質になっているということです。(JISは最低品質を保証しているものですから)

上表で言えば、愛知製鋼のSKD11、山陽特殊製鋼のQC11、大同特殊鋼のDC11などはすべてJISのSKD11相当品ですが、それぞれにメーカー独自の特徴を持たせているJISのSKD11品質の鋼材になっているということです。

このために、これらの鋼種は、JIS名のSKD11と呼ぶのではなく、メーカー名で呼称するようにしたほうがよいということで、SKD11ではなく、「SKD11相当品」という呼びかたをして区別している場合もあります。

例えば、JISが規定する化学成分範囲は、メーカーの技術力からすれば広すぎますし、JISの成分範囲の上限と下限では、明らかに材料特性が変わります。 だから、各メーカーでは、自社の特徴を出して一定の品質にするために、かなり狭い規格範囲で「自社ブランドの鋼材」を作りだしてますから、成分の中心狙いで製鋼するというものではありません。

それもあって、私の持っているイメージの例(一般的ではありませんし平成年代の感想です)ですが、大同特殊鋼のDC11とプロテリアル(当時は日立金属)のSLDを比較すると、DC11のほうが耐摩耗性に優れ、SLDのほうがじん性に優れている感じを持っていました。 そして、同条件での熱処理硬さはDC11のほうが高い硬さになるのが通例で、もちろん、変寸量(例えば熱処理後の長さ変化など)も明らかに違いますから、その使い方を工夫して製品を作るようにしていましたから、設計者は、メーカーの特徴の把握も大事なことです。

このような違いが出る理由は、成分の狙い値の違いの他に、1次炭化物の形状や量、圧延比の取り方などの「製造過程の違い」で生じるのですが、たとえメーカーと細かい仕様書を取り交わしても、メーカーのポリシーは変わりません。

だから、例えば熱処理をする場合には、その特徴をいかに掴むかによって作り出す製品の品質に反映されます。 すなわち、メーカーごとの良さを活かすのが得策です。

いくつあるかわからないほど多くの工具鋼の鋼種がある

もちろん、近年は、メーカーの採算性改善のために、製造鋼種を絞る傾向ですが、それでも、メーカーで製造されている鋼種は、一覧表に載っていないものが数えきれないほどあります。

それらの鋼種はそれぞれの特徴があるものの、一般には流通していない鋼種か、「ひも付き」と呼ばれる、メーカーと特定ユーザーの取り決めで閉鎖的な取引される、一般市場には流通しない特殊な鋼種もたくさんあります。

工具鋼の流通状態は複雑です。 メーカー~鋼材商社~鋼材店~需要家の仕組みもわかりにくく系列化されており、それもあって、どのメーカーのどんな鋼材を選んだらいいのか、それをどのような熱処理すればいいのかを理解するのは大変です。

ただ、鋼材の全体的な見方考え方を理解しておけば、販売店やメーカーに相談しやすくなるでしょうから、基本知識だけを理解することは無駄ではありません。

冷間工具鋼について

これらは冷間で使用される(つまり、赤熱している被加工材を加工するものではない)もので、おおくは常温の金属製品を加工する工具材料用の鋼種をさします。

(備考) 概ね、「冷間」は、品物の温度が300℃程度以下、「熱間」は600℃程度以上を指し、その間を「温感」と称されますが、温間・熱間用の鋼種で SKD61は非常にじん性が高いので、冷間用にも用いられるものの、ここではJISの分類の冷間用鋼種で説明しています。 さらに、高合金の鋼で焼入れ温度が1100℃を超える高速度工具鋼(ハイス)はここでは除いています。

冷間工具鋼は、「高い硬さ」が出る鋼種とも言えます。

もちろん、熱処理曲線に書かれている硬さ範囲にはできるのですが、一般的には、冷間加工用工具として使用される硬さは、おおむね55HRC以上です。

ちなみに、硬さが「55HRC以下」だと、包丁やナイフが「切れない」と感じる硬さで、通常は包丁の刃先は58~62HRC程度ですし、 顔をそるカミソリなどの(刃先に特殊な処理をしたものもありますが)鋼部分はこの程度の硬さになっていますし、金物用のやすりの歯の先端は、64HRC程度の非常に高い硬さです。

HRCは、ロックウェル硬さ計の「硬さ」の単位で、数値が高いほうが硬いことを示します。

このように、冷間工具鋼に分類される上表の鋼種の多くは、(大きな品物では無理な場合も出てきますが) 指定の熱処理(焼入焼戻し)をすれば、最高硬さが60~65HRC程度の非常に硬い硬さになります。

硬ければいいというものでもなくて、高い硬さになると、極薄の品物では簡単に折れてしまうぐらいに「ネバサ」がなくなりますので、用途に応じて「適当な硬さ」にして使用することになります。

高硬さで強くなり、硬いほどもろくなるなどの悪い面も出でてきます

このように、「硬さ」は「強度」を示す重要な指標で、鋼は硬いほうが強いと言えるのですが、硬くなると「もろく」なって弱さが出てきます。

日本刀のように刃先だけが硬ければいいという場合と、全体が同じ硬さ(強さ)のほうが良い場合があるので、ただ単に「表面が硬いほうがいい」ということはなく、鋼種の特性と熱処理特性、品物の形などを含めて硬さ(強さ)を考える必要があります。

冷間用の工具には、包丁などの刃物類のほかに、鋼板に穴をあけるドリルやタップなどの切削用の工具等にも冷間工具鋼がたくさん使用されています。

ドリルやタップ用の工具鋼鋼材も、昭和の年代には安価なSK材やSKS材の系統であったものが、次第に、ダイス鋼や高速度鋼(ハイス)などの高級な鋼種に代わってきています。

これは、硬さによる耐摩耗性やじん性ではなく、合金成分を加えることで耐熱要素の高い材料が使われるようになってきたのですが、さらに、表面処理によって特性を高める工夫がされてきていることもご存知でしょう。

そして、鉄鋼は錆びやすいという欠点があることで、包丁などには「焼の入るステンレス鋼」が多く使用されるようになっていますし、切削工具にはハイスと呼ばれる高速度工具鋼やさらに耐摩耗性の高い粉末ハイスなどが使われるようになってきるということもご存知のことかもしれません。

このように、鋼種もたくさんあって、それらを含めると選択肢も増えるのですが、ここではその中の講習群の冷間工具鋼を主体に説明していきます。

なぜ鋼で鋼を加工できるのでしょう?

これは、簡単にいえば、工具の「強さ」が被加工材にくらべて非常に強いという理由です。

たとえば引っ張り強さで見ると、 工具は200Kg/mm2(断面が1平方ミリメートルの鋼を引っ張った時に200kgで引きちぎられるという意味)以上の強さがあるのに対して、穴をあける側の鉄板は40kg/mm2程度の強さですから、単純に言うと、引張強さに5倍の差があるために様々な工具として使えるということです。

(参考) 引張強さは1つの強さを表す指標です。 ここでは、比較しやすいためにこのような表現にしています。また、MPaという単位を用いるのですが、ここではわかりやすいように古い単位にしています。

一般的に、硬さと強度は正の相関があり、硬さとじん性は逆の相関があります。

つまり、工具などを強くしたければ、硬さを上げればいいですし、かけや折損が生じるようなら硬さを下げて性能を調節するという方法をとります。

しかし、鋼種によっては、55HRC以上の硬さになると、(どうにもできない鋼の宿命で)硬さと強さの相関関係が崩れてくるので、硬さだけで鋼を評価できない場合がでてきます。

このために、鋼種ごとの熱処理データをみて、硬さに対する特性などを把握する必要があるのですが、これらについていろいろなところで説明していきます。

化学成分と熱処理で鋼の特性が決まる

「鉄と炭素の合金」を鋼(はがね)といいますが、この「炭素量」は鋼の性質を決めるのに特に重要です。

炭素は鋼に溶け込んで鋼を強くします。 そしてまた、その他の元素とともに硬い炭化物を作って、熱処理をした時に硬化して高い耐摩耗性を発揮します。

つまり、鋼の化学成分が大まかな鋼(=工具)の性質を決めるといっていいでしょう。

次に、工具などを作るためには、熱処理が欠かせません。

機械加工できる状態の硬さから工具に必要な硬さまでを「熱処理」によって変化せせることができるのは鉄鋼の最大の特徴でしょう。

【焼入れ・焼戻し】

「熱処理」で、硬くする操作を「焼入れ」といいます。 さらに焼入れした鋼を「焼戻し」によって簡単に欠けてしまわないようなネバくて強い状態にします。

通常この焼入れと焼戻しはセットになっていて、これを連続的に行います。

焼入れ・焼戻しのための加熱温度を「焼入れ温度・焼戻し温度」と言います。

【硬さのもとは炭素量で決まる】

鋼中の炭素量が多くなるにつれて、焼入れした時の硬さが高くなり耐摩耗性が向上します。 しかし、硬さが高いと「強い」反面、「もろく」なります。

「もろい」というのは 「衝撃力に対して弱い」というです。

炭素は、鋼として固溶できる限界が2%程度までで、固溶しない炭素が金属の組織に現れると、もはや「鋼」ではなく、 鋼よりももろい「鋳物」になりますので、そうならないように、炭素を鉄以外の元素(例えばクロムやモリブデンなど)と化合させて「炭化物」として固溶させることで、 耐摩耗性などに優れた鋼になります。

様々な合金元素は、素地(マトリクスと言います)を強化したり、硬い炭化物を作る目的などで加えられますが、たくさん入れるほど特性が良くなるというものではないために、そのバランスを考えた新しい鋼が次々と出てきます。

そのために、世間には数えられないほどのいろいろな鋼種があるのですが、それでも「絶対的に高寿命で、オールマイティーに使える」という鋼種はありません。

いかに一つの鋼種が持つ特徴を活かして工具を作るのかということが大切なことになってきます。

【焼入れ性】

鋼を硬くするためには一度高温に熱してから急冷する「焼入れ」をします。

鋼材の成分によって、水で冷やさないと硬くならない鋼種や空気中に放冷しても十分に硬くなる鋼種などがあり、後者を「焼入れ性の高い鋼種」と言います。

焼入れ性とは、表面の硬さが高くなりやすいかどうかや、硬化する深さが深い(中まで硬い)かどうかという意味が含まれますが、ここでは「焼入れ性が良いと硬くなりやすい」とイメージしておいてください。(焼入れ性という言葉はイメージのようなもので、数値化できない内容も多いので漠然としたものになっています)

【質量効果】

「焼きが入りやすい鋼種 = 焼入れ性が良い鋼種」ですが、その鋼種でも、品物が大きくなると冷却速度が低下して十分な硬さが出なくなります。 これを「質量効果によるもの」という言い方をします。

この質量効果という用語も「焼入性」という熱処理用語と同様に、数値がない漠然とした言い方なので理解しにくいものですが、よく使われる言葉です。 ともかく、品物が大きくなると、熱処理してもデータ通りにならないという意味で使われます。

それもあって、少し大きな品物でも十分に硬化するようにクロムやモリブデンなどの焼入れ性を高める元素を加えたた鋼種に「ダイス鋼」と呼ばれるSKDに分類される鋼種群があります。

その代表格がSKD11系で、これらのダイス鋼鋼種は非常に焼入れ性が高いために「空気焼入れ鋼」とも呼ばれ、 φ100程度のものは焼入れ温度から空気中に放冷しても(水や油で急冷しなくても)中心部まで60HRC以上に硬化します。

もちろん、このことが「 いいことづくめ」ではないことも、頭の片隅に置いておいてください。

【新しい8%Cr系の鋼種】

近年は「8%Cr系」と書かれた鋼種が多く出回っています。

メーカーの説明では、焼入れ性はSKD11以上で、強じん性(ここでは「じん性」と表現します) もSKD11以上とPRされている鋼種群で、SKD11の代替鋼種という位置づけです。

この鋼種であっても、「いいことずくめ」ではありません。

個々の特性は、後ほど見ていきましょう。

【相反性】

冷間鍛造用鋼などでは「じん性」と「強さ」が必要ですが、その両者どちらかが高くなると反対の性質が低下するので、「相反する性質」です。

近年は、マトリックス系の鋼種と言われる、鋼の素地の強度を高めるように成分設計をした鋼種が開発されています。 セミハイスと呼ばれる鋼種群もその一つです。

耐摩耗性や摩擦熱などに対する耐熱強度が要求される場合にはハイス(高速度工具鋼)が用いられますが、これは少し特殊な熱処理をしますので、ここではほとんど紹介しません。

このように、耐摩耗性(強さ)とじん性(ねばさ)の度合いを調節する一つの方法が「熱処理(焼入れ・焼戻し)による方法」で、じん性が必要な場合は、割れたりしないように硬さを低めにしますが、そうすると耐摩耗性が低下するのですが、硬さと機械的な性質についてはいろいろなデータで分かるようになっています。

それを読み取って熱処理仕様を決めるのですが、このために、鋼種にたいして、熱処理による硬さなどで、靭性や耐摩耗性がどのように変化するのか読み取って製品の硬さなどの仕様を決めます。

新技術による品質向上

年々、鋼の製造方法の技術的進歩で製品品質が向上してきましたが、さらに、成分的な鋼種の違いや熱処理による特性以外の特性向上方法で特殊溶解技術や粉末技術を取り入れる高級鋼も増えています。

これらは製造に手間や費用がかかるために高価になるのですが、従来鋼以上のプラスアルファーの特性がほしいときには、選択肢の一つとして知っておくといいでしょう。

その例に、真空溶解やESRという技術でつくられた鋼があります。 もちろん、このような高級鋼も、工具の特性を出すためには適切な「熱処理」が不可欠ですから、どんな場合でも、品物と鋼種の特性を生かすための鋼材の知識と熱処理の知識を熟知することで長寿命の工具を作ることができることに変わりはありません。

鋼の基本性能について

鋼種がたくさんありすぎてわかりにくいけれど

鋼材性能を評価する方法は決まっていませんし、最良の方法がどれなのかはわかりませんが、メーカーのカタログにある試験方法による評価で考えるとわかりやすいでしょう。

どんなメーカーカタログを見ても、この鋼種は 「**に優れている」「**より良い」「**の特徴がある」というように、「当社の鋼種***はいいですよ・・・」という表現がされています。

すべてに「BEST」なら、いろいろな鋼種を製造販売しなくてもいいのですが、そううまくはいかないので、おのずと新鋼種が増えていくのですが、メーカーではそれを位置づけています。

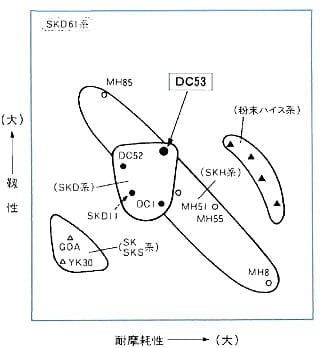

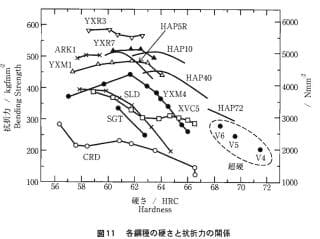

この左図は、プロテリアル(旧:日立金属)の鋼種に対する特性の位置づけと、大同特殊鋼のDC53の特性の位置づけ(右図)が示されています。

見にくい図ですが、メーカーでは、縦横軸はそれぞれ耐欠け・割れ性、耐摩耗・耐圧縮性などを表す方法で「じん性と耐摩耗性」で鋼種選択のしかたを示しています。

両社で座標軸の項目が逆転していることに注意してこれらを見ると、いすれも、各軸の特性は相反するものなので、右下がりの傾向の配置になっています。

つまり、耐摩耗性が高いとじん性が低いという関係があり、この図で、鋼材の書かれた位置が右上の方向にあるほうが「性能が優れている鋼種」と位置づけられています。

左図では左下にあるYCS3・YK30(≒JIS-SKS93)よりも右上(45度)方向に位置する鋼種ほど「特性が優れている」という表現になっています。

「これらの表も一つの表現の仕方」として捉えておかないといけません。 たとえば、右上にある鋼種は高合金の高価な鋼ですし、品物の大きさで実際の特性は変わるので、メーカーの販売戦略かもしれませんが、材料を選ぶ場合には、このような鋼種間の位置関係を知っておくと、材料を選ぶための考え方になります。

上の図では、メーカー的な鋼種の選び方が示されています。

プロテリアル(旧:日立金属)の左図には、4本の右下がりの線が引かれています。一番下は「ダイス鋼系」それから上に、「溶性ハイス系」「マトリクスハイス系」 「粉末ハイス系」の4系列が示されています。

また、大同特殊鋼の右図でも、縦横軸が入れ替わって示されていますが、右下がりの傾向になっていることや、成分系列の傾向がプロテリアル(旧:日立金属)の場合と同様に表現されています。

ただ、いずれも耐摩耗性に優れたものはじん性に乏しく、じん性に優れた鋼種は耐摩耗性に乏しいという関係があリますので、材料が決まったうえで、熱処理仕様について考えることになりますが、これらの図にも企業戦略があるということは頭に入れておかないといけません。

だから、カタログなどにある内容を一見しただけで判断してしまうと大変なことになるので、深読みが必要になります。

以下は、簡単な図の読み方を紹介します。

強さ・ねばさ

鋼材の特性を見る場合は、「強さ = 硬さ」 「じん性 ≠ 硬さ」と考えます。

強さは引っ張り強さ、圧縮強さなどで表現できます。強さは硬さと相関があります。また、じん性(耐欠け・割れ性)とは逆の相関になっています。

プロテリアル(旧:日立金属)のデータを引用

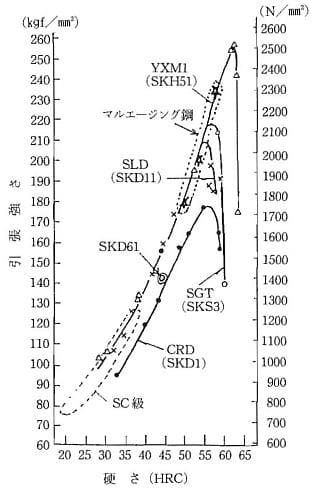

それを表現する、このようなグラフがあります。

ここでは、「硬さが高くなると強さが上がる」「しかし、上限の硬さに近づくと、その相関は崩れる」「じん性は熱処理後の硬さで変化する」 ということが示されています。

SKD11やSKS3は熱処理で64HRC程度の硬さになります。 しかし「硬さを上げれば強さも上がり、耐摩耗性も高くなる」と信じている人が意外と多いのですが、 上の左のグラフを見ると、「そうではない」ということを知っておくことは重要です。

このような結果になるのは、成分系の影響とともに熱処理の要素も関係しますが、基本的にはカタログなどに示される「適正な硬さ範囲で使用する」ということが重要です。 (説明は少し専門的になるので、ここでは示しません)

強さ・じん性の試験は簡単ではない

強さは、引っ張り、圧縮、ねじり・・・などの試験方法で示されます。

しかし、工具鋼などの高硬度鋼の試験については、試験方法や試験片形状がJISなどで規定されていないものが多いので、どのような試験方法や試験条件で評価されているのかを確認するようにしましょう。

違う会社のデータの数字を使って比較してはいけないということも大切な点です。

例えば、「10Rシャルピー値」はJISでは規定されていません。しかし、多くの工具鋼メーカーでは広く採用されています。

でも、シャルピー試験を実際にやってみるとわかるのですが、非常に試験値がばらつきますし、50HRCを超える高硬さの試験は危険ですし費用がかかりますから、メーカーごとで条件が異なっているでしょうから、数字だけの比較をしてはいけません。

他社メーカーの比較を同時にしているものは、メーカーの方法で試験を行っているので問題はありませんが、工具鋼のデータ数字の見方には常時注意が必要です。

SKD11相当品の話

例えば、プロテリアルのSLDはJISのSKD11相当鋼種となっています。 成分範囲などはSKD11の範囲内で一部は狭い範囲の規格値になっています。

そもそもJISの考え方では、社内規格ではJISを超える品質を規定することが求められますので、SLD=プロテリアルのSKD11 ですが、SLDの特性は、JIS品質以上になっています。

例えば、プロテリアルでは、 鋼には好ましくないリン(P)や硫黄(S)を抑えていることで、「清浄度の高い鋼材」であることをPRしていますので、こういう点で、SLDはJIS規格のSKD11を超えるものになっているのですが、つまり、各メーカーのSKD11相当鋼種はJISのSKD11以上の品質で、また、メーカーが違えば全く違う性質になっているということで、メーカーが違えば、基本的なSKD11の品質は確保されていますが、性質は同じではありませんから、SLDをSKD11と呼ばないほうがいいのです。

さらに私の感覚で言うと、昭和年代末期の1990年ころの工具鋼鋼材と2000年ころ以降の鋼材では、品質に格段の違いがあると感じています。

この頃を境に、急激に焼き割れなどの熱処理事故が減りましたから、これは、特殊鋼各社の製造技術の進歩によるのですが、メーカーはそれを表には出していないものの、高清浄度や均質化、溶解技術、高圧プレスなどという言葉がよく聞かれ出した頃から、メーカーはかなりの品質向上を図ったのでしょう。

ともかく、ミルシートなどの数値にはそのようなことが示されていませんし、規格値自体がからることはないのですが、新しくつくられる鋼になるほど、見えない部分で品質が向上しているということは確かだと感じています。

その他の記事はサイドメニューを参考に。

Page Top▲