光を利用する素子を電子工作で使ってみよう!

光を利用する電子部品のLEDやCdSセルなどについては、いろいろなページで紹介していますが(Indexのページへ)、ここでは、それ以外の、光が関係する素子やセンサで、単価が100円以下のもので、もう一度、アナログ的に電子工作に使えそうな LED、赤外線LED、CdSセル、フォトトランジスタ、フォトダイオード、透過型フォトインタラプタなどをについて、実際にどう使うのかを実験して特性などを紹介しています。

これらが、どんなもので、どのように使えるのか … というイメージを持っていただいて使い方を考えていただくのがいいと思います。

(1)LED (2)CdSセル (3)PINフォトダイオード (4)フォトダイオード(照度センサ) (5)透過型フォトインタラプタ について見ていきます。

LED(発光ダイオード)

LEDはかなりポピュラーになりましたが、LEDは「光を出す素子」の代表です。

ここのある以外に、種類・形状・仕様は多岐にわたります。

足の長いほうが+アノード側で、アノードから反対のカソードに決められた電圧と電流を流すと発光します。

LEDについては、数ページで紹介しているので、INDEXのページ(→こちら)かサイドメニューから探して読んでみてください。

赤外線LED

赤外線LEDは、点灯すると赤外線を出すLEDで、発光していても、もちろん光っているのは人間の目では見えません。

赤外線センサと組み合わせて使うことも多いので、これを簡単に紹介します。

人間の目に見える光の波長は350~850nm程度で、350nm以下は紫外線、850nm以上は赤外線と言われます。

赤外線LEDもいろいろな形状があるのですが、何にでも簡単に使えて安価なのが砲弾型の製品です。

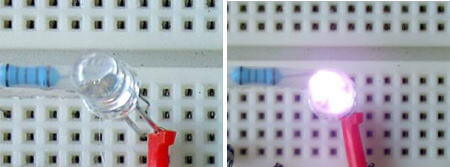

発光する波長は920-940nm中心のものが多く、もちろん、その光は人間の目では全く見えませんが、下のようにデジカメのディスプレイで見ると、光っているのが見えますので、発光しているかどうかは、デジカメで確認できます。(左は消灯、右は点灯状態です)

データシートでは、1.35-1.6V 50mA(max100mA)となっており、上の回路の抵抗を100Ωにして電流を測ると、35.8mA流れていました。(少し流しすぎですが・・・)

I=(5-1.5)V/100Ω=0.035A ですから、ほぼ計算通りですね。電流過多ですので、200Ω程度を使うのがよさそうです。

後で紹介するフォトダイオードやフォトインタラプタは、赤外LED対応のものが多いので、ここで取り上げましたが、具体的な使い方などは別に考えることとして、目に見えない光というのは面白そうです。

CdSセル(フォトレジスター)

こちらのページでも紹介していますが、CdSセルは「フォトレジスター」とも言われます。ここでは一般的に呼称されている 「CdSセル」 としています。

これは光の強さで抵抗値が大きく変わる素子で、安価で使いやすい部品です。

写真は、先端の直径が約5mm小さな素子で、この面に光が当たると、明るさとともに抵抗値が下がリます。 その変化が大きいことが使いやすい一つの理由です。

使い方は、①光が当たって明るくなると、何かのアクションをするか、 ②暗くなると、何かのアクションをする・・・ということで使います。

【参考】 CdSセルに使われているカドミウムが有害なので、フォトトランジスタに置き換えられる傾向ですが、こちらのCdSセルのページにも書いたように、食べたり捨てたりしなければ問題はないので、過度に心配する必要はありません。

簡単に使える優れた素子なので、長所を生かしてうまく使いましょう。

このCdSセルについては、不思議なことですが、WEBで、一般に公開されている、詳しい技術資料が見つかりません。

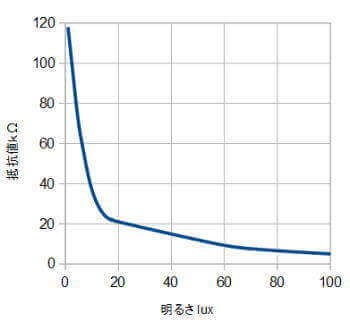

手元にあった照度(LUX)と抵抗値の対数グラフを、普通の目盛りにプロットし直してみると、下のように、周囲が暗くなると、急激に抵抗値が上がりますが、直線的ではありません。

電子工作では、「直線性」はそんなに重要に考えなくても使えるのですが、マイコンなどで数値的な動作をさせる場合は、下のような方法で、抵抗変化を電圧変化に変えて、さらに、その変化が直線てきになるようにする場合もあります。

これは「リニアライズ」と呼ばれます。これについて少し取り上げます。

抵抗変化を電圧変化に変えてリニアライズする

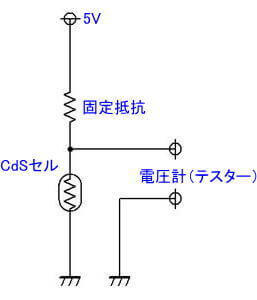

電圧変化のほうが直線的な変化に近づくので、扱いやすい場合も多いので、下のように固定抵抗を入れて、抵抗変化を電圧変化に変えるのが1つの方法です。

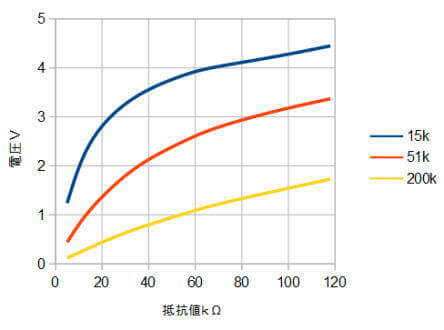

完全に直線化するのは難しいのですが、固定抵抗の値を変えると、直線性が変わるので、使用区間を狭めて直線化したところを使用するといいでしょう。

手もとにあるCdSセルで抵抗値変化を見ると、暗いところでは10MΩ以上のものを、太陽光にあてると250Ω程度と、変化は大きいのですが、使う明るさの範囲を狭めれば、直線の関係が充分に利用できるでしょう。

照度計を使って、何かの関係を調べるのも面白いでしょう。

このように、抵抗変化、電圧変化、照度との関係・・・などがあるということを知っていれば、実際に使うときに対応しやすいでしょう。

照度センサ(フォトトランジスタ):NJL7502L

フォトトランジスタは、「光の変化量を電圧変化」として捉えることができるセンサです。

これはCdSセルの代替えに用いられます。

無害の製品ですので、一般の製品ではこのフォトトランジスタの用途が増えていますが、感度(や光量による変化量の)特性を比べると、CdSセルのほうが優れていますから、趣味の電子工作では「CdSセル」のほうが使いやすいのは確かです。

このフォトトランジスタNJL7502Lは、砲弾型のLEDと同じような形で、トランジスタという名称なのに、2本足です。

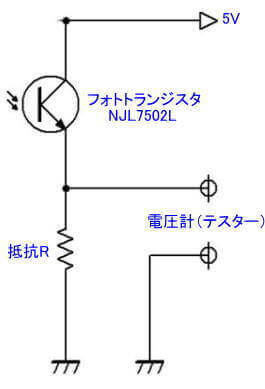

下の回路図にあるような使い方ができます

この製品は自然光(太陽光)向けのもので、その他に、赤外線に対応したものもあります。(これはCdSセルにはない特性で、赤外線LEDと合わせて使います)

2本足のうち、長いほうが+アノードで、短い足が-カソードで、光を受けると、アノード(+)からカソード(-)に電流が流れます。

逆電圧は10Vまで耐えますので、電源電圧5Vでは、逆につないでも、破損することはありませんが、逆につなぐと動作しません。

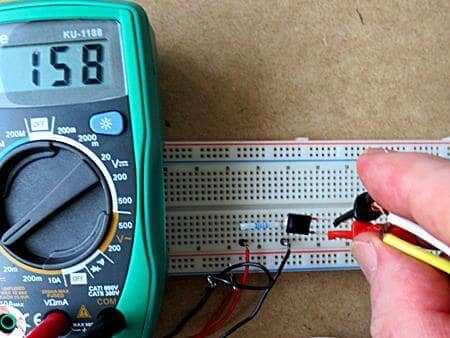

次のような回路で、LEDに光を照射または遮光すると電圧が変化するので、それを利用した使い方ができます。

ここでは、取り出す電圧の大きさを見るために、図の抵抗Rの抵抗値を変えてみて、室内と室外で出力電圧の違いをみました。

暗くない室内と、太陽光の下での状態を測定しています。

実際の回路を考えるときは、用途に合わせて出力電圧値を考える必要はありますが、周りの明るさで何かの動作をさせようとすれば、照度(LUX)よりは電圧変化のほうが使いやすいでしょう。 その場合は、抵抗値を変えればいいだけです。

明るさに対して、3V以上の電圧差があるので、先のCdSセルと同じように、使いやすい感じですし、場所の状態による明るさの大きな変化でなくても、遮光の程度によって、なにかのアクションをさせる・・・などの、かなり細かい設定にも使えそうです。

Siフォトダイオード

「Siフォトダイオード」は光を受けると、電流や電圧が発生する受光素子です。

使い方としては、 ①光の有無・強弱 ②色検知 ③光ファイバー通信用途 ④放射線用途 ・・・ などに使われていることもあって、様々な製品があります。

写真の製品は、Si PINフォトダイオード(型番 浜松ホトニクス S6775-01)で、可視光をカットした近赤外域に対応しているものです。

趣味の電子工作で使おうとすると、いろいろな知識が必要な感じで、性能は優れているのでしょうが、下に書いた、赤外線量での電流変化を見ただけで、その他は、手を付けていません。

ここでは商品の紹介にとどめますが、メーカーのデータシートには、いくつかの使用例が掲載されています。興味ある方は御覧ください。

動作を確認しただけですが・・・

人間の目に見える光の波長は350~850nm程度なのに対して、この製品は960nmの波長が中心で可視光をカットしている・・・とあります。

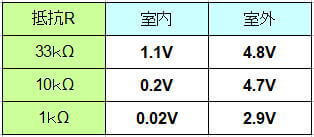

また、照度によって短絡電流が流れる・・・とあるので、ここでは、このSiフォトダイオードにテスターの電流計を直結して、上で紹介した赤外LEDを点灯させて、このダイオードに近づけた時の変化をみました。

赤外線なし

赤外線なし

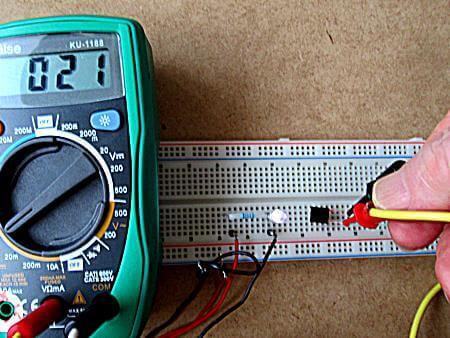

赤外線密着照射

赤外線密着照射

写真のように、赤外線LEDを近づけないときには21μA 出会った電流が、LEDを近接すると、158μAになっています。

距離や照射量の関係性を見つけて、電流を増幅などを考えていくと、使い道はありそうですね。

データシートには、320-1100nmに感応して、最大感度が960nm、短絡電流が30μA/100lux・・・とあるので、「可視光カット」という仕様であっても、太陽光下で「明るいか暗いか」という判定はできそうです。

そこで、①明るい戸外(直射なし) ②室内 ③赤外LEDを5mmの間隔照射した場合 の短絡電流と短絡電圧を測ると、次のようになりました。

この数字では、電流の変化を利用するのがいいということですが、この実験結果だけの段階では、このセンサをどのような用途に使うといいのかは、私もわかりませんし、わたしの電子工作のレベルでは、ちょっと精密すぎて、今までの素子より使いにくい感じがしますので、紹介はここまでにします。

透過型フォトインタラプタ

溝の両側に赤外線LEDとフォトトランジスタを配した部品です。

非常に安価なものですし、使い方もかんたんで、溝を遮蔽するか開放するかで電流や電圧が変化します。

遮蔽されているかどうかを検知することで、いろいろな条件が判別できるという用途で使うことができます。

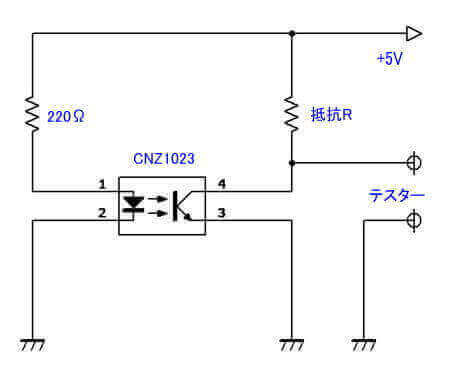

この製品は型番 CNZ1023で、足が4本でており、上側が発光のための赤外LEDの1:+アノード 2:-カソード、下側が受光側の3:コレクタ 4:エミッタ が一体化されたものです。

すきまを遮蔽すると、受光側の電流が変化します。

これは一体型ですが、その他に、反射式のものもあり、品物によって反射光を受け取ることで電流電圧変化を感知するものがあります。

電流変化を測定しました

このようなかんたんな回路で使用することができます。

抵抗Rを変えて、隙間を開いたときと閉じた時の電流電圧を測定して、その差をみてみました。

220ΩはLEDの電流制限抵抗です。

この結果に見るように、小さな電流差ですが、隙間が遮断されているかどうかがわかります。

電流が「流れている」か「流れていない」の違いで、簡単にその状態がわかりますし、定速で回転しているものでは、回転数もわかります。(次のページで紹介しています)

この部品は非常に安価でうまくできていますので、電子工作での使いみちはありそうです。

*****

以上、発光側のLEDなどと受光側のセンサについていくつかの例を見ましたが、いずれも安価なものですので、これらも、いろいろと購入しておいて、事前に何に対して、どういう使い方ができるのかを経験しておくと、オリジナルなもので遊べそうですね。

Page Top▲