広く使用されている特殊鋼鋼材の特徴や熱処理特性などについてWEBや一般に公表されているデータをもとにして特性の本質の捉え方を説明しています。引用した資料は、こちらに紹介しています。

SKD11(プロテリアル「旧:日立金属」 SLD)

プロテリアル(旧:日立金属)の社名がプロテリアルになりましたが、「YSSヤスキハガネ」の愛称とともに、冷間工具鋼の基本鋼種としての「SLD(SKD11相当材)」などの主要鋼種は従来通りに流通しています。

ここではSLDの資料でSKD11について紹介しています。

もちろん、鋼材メーカー各社もSKD11相当の鋼種を製造しており、各社が自社鋼種の優れる点をPRしていますから、SKD11の特性の見方の注意点を紹介するもので、SLDが特に優れるということを紹介しているのではありませんが、資料が多いので利用させていただきました。

SKD11の一般的な特徴

メーカー「プロテリアル(旧:プロテリアル(旧:日立金属))」のカタログには、

1)焼入れ性が大きく、空気焼き入れできる

2)耐摩耗性が極めて大きく、同一硬さでのじん性が大きい

3)品質が安定している

・・・ などが特徴として挙げられています。

何よりも、少し大きな品物でも工具には充分な60HRC程度の硬さが得られるのは、素晴らしい鋼種です。

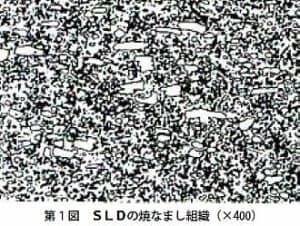

さらに、SLDでは、優れた製鋼技術と鍛造・圧延技術によって、炭化物が微細で機械加工性にも優れていることを特徴として記されています。

これらは「メーカーの言い分」であるものの、冷間工具鋼SKD11がJISに規定されて約80年以上が経過していても、今日でも、このSKD11は1.5%C-12%Cr系の耐摩耗に優れた冷間ダイス鋼であり、型材や機械部品などに広く使用されていますので、安心して使える鋼種と言えます。

大きな特徴の、焼入れ性が良く、φ100程度の品物でも焼入れ温度からの空冷で60HRC以上の硬さが出て、その硬さでのじん性が高いことから、各種金型や刃物類の主役となっていますから、そこそこ大きな品物の場合で、そこそこの硬さが必要で、何を使ったらいいのかに迷う場合はSLD(SKD11相当)を使えばいい… ということでしょう。

製造上の特徴をしめす謳い文句

まず、SKD11を製造しているどのメーカーの製品も、JISの要求よりもレベルの高い製品になっているのが原則ですから、JISレベルの品質のものとの比較は適当ではなく、各社の特徴を読み取ることが重要です。

SLDの場合は、原材料を厳選して、なかでもP(リン)の含有量を抑えていることは特徴あるものと考えていいということになります。

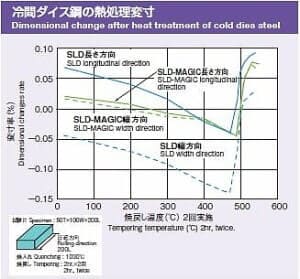

さらに、過去の日立金属の時代から「アイソトロピー」というキャッチフレーズを使っています。

これは、「等方性」という意味合いで、鋼材は製造工程中に「不均一さ」が生じるものなので、それをいろいろな技術によって「均一性」を高めているとしてアイソトロピーという言葉を使用しているのですが、プロテリアルに社名が変わっても、ロゴデザインを変えて表示されていますから、特徴的なものなのでしょう。

ただ、気をつけなければいけないことは、鋼材の製造段階では、完全に「方向性」がなくなることはなく、むしろ、等方でないことを利用することが有効となる場合も大きいのですので、PR文句を鵜呑みにしてはいけません。

私の感触では、昭和年代後期までは、かなり製造上の問題も多かったのですが、2000年以降は各社の製鋼技術が急激に進歩して、各社の品質が急上昇して記憶がありますから、現在では、均質性や等方性をPRする必要もないように思いますし、もちろん、非常に大きな品物で硬さを高めないといけないなどの特殊な場合は、熱処理とともに別に考えないといけませんから、ある意味で、このキャッチフレーズも古くなってきている感じもします。

この「方向性」とは、下で示すような、材料方向によって機械的性質が異なることをいいますが、その方向性は製造過程の圧延などの加工で生まれますから、逆に、方向性を知ってそれに対策するということが重要になります。

プロテリアル以外の各社は、目立ったPR文句はないのですが、一時は「クリーン」があがっていました。 「清浄」「脱ガス」「製鋼」「不純物」「介在物」などで、特性向上をPRしていましたが、それらは単純にデータとして上がっていないものも多いのですが、確実に品質が向上していると感じた時期もあったので、それらに対してどれくらい力を入れているのかは着目しておくと良いと思います。

ここでは、SKD11はどういうもので、他鋼種とどのような位置にあるのかを資料から読み取ることを見ていきます。

【お断り】プロテリアルに社名が変わってからのカタログなどの技術資料は日立金属であったときのものより少ないようですが、鋼材自体の性質などは変わっていませんので、プロテリアルの資料を確認しつつ、旧:日立金属の資料を引用しています。

材料特性

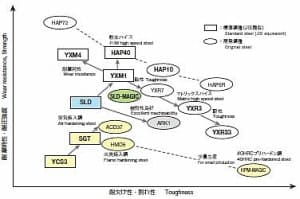

この図にある鋼種は、プロテリアル(旧:日立金属)の主要鋼種で、ここに掲載された鋼種は販売量が多い鋼種なので、入手しやすい鋼種と言えます。

左図では、右上にある鋼種が優れているというイメージになっています。

左は横軸がじん性(=耐欠け性・割れ性)、縦軸が耐摩耗性(=耐圧強度)を示しており、この図でいうと、右45度方向に伸びる位置にあるものが優れているのですが、残念ながら、じん性と耐摩耗性の両方を備える材料はありませんので、当然ですが、右肩下がりの傾向で配置されています。

図の見方としては、SLD以上の耐摩耗性や耐欠け性を求めるなら、ダイス鋼レベルではなく、YXM1のようなハイス(高速度鋼)に移行する必要がある・・・とこの図が示しています。

実際上は単純に割り切れないのですが、たとえば、すべての特性がじん性と耐摩耗性で評価できるわけはないためで、例えば「硬さ=強さ」「品物の大きさ」などの影響などが加わると評価が変わってくるので、この図は、それらの実際的な使用を考えた内容を含めたイメージを示しているものだと考えてください。

つまり、SLD以上の耐摩耗性が欲しい場合には、YXM4やHAP72を、SLD以上のじん性が欲しい場合は、SLD-MAGICやYXR3を検討すればいいということです。

もちろん、熱処理条件や鋼材価格、製品のサイズなどの要素が加わると評価が変わりますので、これは、あくまでも、一つの考え方をするための「図」ということで、実際の用途になると、様々な検討が必要になります。

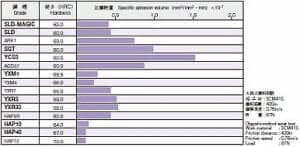

そして次に、右の図は耐摩耗性を比較したものです。

棒グラフの長さが短いものが耐摩耗性に優れているということですが、これらの機械的な特性値は、硬さや熱処理方法で結果は大きく変わりますので、このグラフも同様に、鋼材の傾向を示すものという程度に考えましょう。

これらの図を見ると、他鋼種のほうがSLDより優れている・・・という鋼種がたくさんあるのがわかります。

しかし、そもそも、すべてに優れる材料はないのですから(もしあれば、こんなにたくさんの鋼種は必要ありませんから) 硬さや熱処理方法を変えても思うような結果が得られない場合の材料選択の一例を示している・・・という程度に考えておいてください。

流通している鋼種は限られています

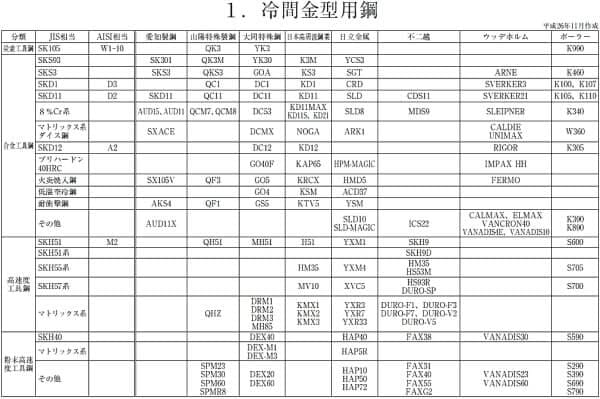

下の表は、雑誌「特殊鋼」にあった鋼種分類で、各社の比較的に製造・流通量の多い主要鋼種が掲載されています。少し古い資料ですが、H6年現在でも通用する資料です。

鋼は鉄と炭素の合金で、熱処理によって非常に硬くなります。 鋼のことを考える場合の基本になる鋼種は「炭素工具鋼」で、炭素工具鋼は、水焼き入れして硬くなる鋼ですが、焼入れ性が低いために、刃物であればその先端の一部しか硬化しません。

そのために、焼入れ性を高めるように合金元素がくわえられて、SKS3などの特殊合金工具鋼が生まれ、油焼き入れで硬化するようになりましたが、さらに、もっと大きな品物でも、空冷で硬化するものが求められてダイス鋼と呼ばれるSKD11が開発された経緯があります。

このように、この表では、炭素工具鋼→合金工具鋼→高速度工具鋼→粉末高速度工具鋼というように、各社が製造している鋼種が一覧表にまとめられています。

実際に工具の使用する材料を考える場合は、入手可能かどうかや価格などが大きなポイントですし、品物の大きさによって、目的の硬さや強さが得られるかどうかが対象になるでしょう。

そうなると、価格が安いものから、①構造用鋼 ②合金工具鋼 ③高合金鋼 というようなレベルアップを考えることになるのですが、少し大きな冷間用工具だけに限定すると、現在では、工具に広く使用されているSKD11を基準にして全体を見るとその特徴がわかりやすいために上の鋼種比較図が作られているので、これらの比較図は、あくまでも鋼材特性のイメージを持つための図と考えておく程度でいいと思います。

炭素工具鋼SK3と高合金工具鋼SKD11で菜切り包丁を作った場合に、どちらが優れているのかということが分かるという図ではありませんから… 。

各社も主要鋼種を作っているのですが…

上の各社の製造鋼種名を見るとわかるように、各社は同系統の材料を製造しているのですが、広い範囲のサイズを在庫しているということはほとんどありません。

鋼材メーカーは利益を考えて製造しますので、「この材料で何かを作りたい」と思っても、ほとんど入手できない場合がほとんどで、この図は、他社製の鋼種を探すため一覧表という程度のものです。

さらに各社では、この一覧にない鋼種をたくさん製造し保有しています。

しかしほとんどの工具鋼鋼種は、特殊な流通形態や「ひも付き」と呼ばれる特殊な取引形態で流通していますから、市販されないものや一般流通しないものもたくさんあるので、何かを作る場合に鋼種を考える場合は、上の一覧表にある鋼種から使用したい鋼種を考えるのがいいでしょう。

熱処理して必要な硬さが出るかどうかが最重要

下の図は焼入れの際の充分に焼きが入る(すなわち、工具として使用できる硬さになる)限度が示されています。

この表から、SKD11は焼入れ性が良い鋼種で、それによって、品物を熱処理した時の変形が少ないと予想されますし、鋼材価格も安定していることから、今後も長い間「基本鋼種」の位置づけは変わらないと考えていいでしょう。

それもあって、冷間工具鋼であれば、必ずSKD11との比較が検討されます。

上の鋼種比較の図表を見ると、「SKD11は大したことがない」というイメージになりそうですが、SKD11が劣っているということではありません。

あくまでも基本鋼種の位置づけにSKD11があり、言い換えれば、ともかく、よくわからなかったら冷間工具であればSKD11を考えればいいということです。

現実的な例では、流通する材料も限られるので、SKD11は12%Cr系の材料ですが、現状では8%Cr系の材料と比較して検討することが多くなっているということも頭に入れておいてください。 8%Cr系の鋼種の筆頭は大同特殊鋼のDC53で、山陽特殊製鋼のQCM8なども入手しやすい材料です。

熱処理特性の見方

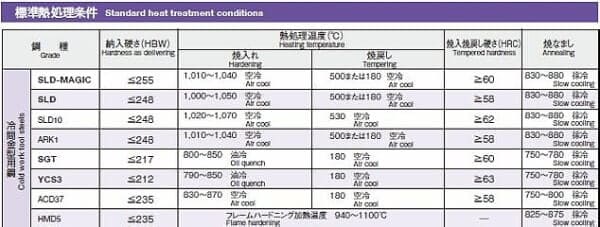

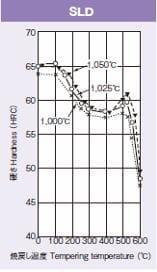

SLDの焼入れ温度は1000-1050℃ですが、一般的にはじん性を重視する場合は低めの温度で焼入れするということが鉄則です。

また、冷間用工具の焼戻しは、通常は200℃前後でおこない、60HRC前後の硬さで使用する場合が多いのですが、SKD11などの高合金鋼では500℃付近で硬さが再上昇する「2次硬さ」が利用できるのですが、この高温焼戻しをすることで耐熱性をもたせることもできますし、低い硬さにすることもできます。

そして、焼戻し温度によって、「硬さ」だけでなく、いろいろ性質が変化しますから、(ここでは示しませんが実際はこれが重要ですから) 焼戻し温度と機械的性質を示す図表もあることも知っておきましょう。

絶対に優れた鋼種はない

どんな鋼材(鋼種)も、機械的性質などの特性の全てに優れる鋼種はありません。

耐摩耗性に優れた鋼種はじん性が低いですから、鋼種と熱処理条件を勘案して最も寿命の良い鋼種やその条件を探さないといけないのです。

鋼種と熱処理による特性変化を利用して品物(金型や刃物など)を作るのですが、基本は「硬さ」を基準にして、ある鋼種が硬さに限界のようなら、鋼種を変えて検討するという方法をとるのが一般的です。

もちろん、品物の大きさや負荷の状態で条件が変わるので、最適条件があっても、それを見つけるのが難しいことです。

通常の刃物などでは、60HRC以上の硬さが用いられますが、この場合は200℃程度の低温焼戻しが機械的性質を見ると優れています。 しかし、500℃で焼戻しすると58HRC程度の硬さが出ますから、耐熱要素を必要とする場合はそれを利用することも可能です。 しかし、じん性の試験数値は、200℃焼戻しのほうが高いです。

焼戻し温度が高いと、品物がその温度になるまで組織などが変化しにくいという理由から有効ですが、耐摩耗性が低い8%Cr系の材料であれば、高温焼戻しの自由度が高いのでこれを検討したり、硬さを下げたくなければ、高速度鋼系の鋼種を使うなどの対策が考えられます。

このように、品物の最適仕様条件は、一義で決まるものではないということですからSKD11に対して別の鋼種を考えるのも一つの方法ですが、SKD11に近くて、対抗する鋼種の8%Cr系ダイス鋼と呼ばれる大同特殊鋼のDC53と比較するなどで、かなりの広範囲に対応することもできるでしょう。

上の表にあるように、8%Cr系の鋼種は各社ともに名前を連ねていますし、ちょっとした成分範囲や製造方法の違いで特徴の出やすい材料系ですから、今後も、これら2つの成分系の鋼種は、冷間用途の基本鋼種として安定して使用されるでしょう。

(5)さいごに

メーカーカタログでは「優れていること」は書いてあっても、「劣ること」については詳しく説明していません。これを見極められるようになるのは難しいことです。

たとえば、どんな鋼種であっても、耐摩耗性と靭性の両方に優れたものはありませんので、それを熱処理や材料取りなどでカバーできるかどうかなどは経験や知識に頼らないといけない部分がたくさんあります。(こちらも参考に)

現在は特殊鋼販売士などの資格を持った方は、鋼材や熱処理知識に詳しいですので、他社の鋼種の情報もあわせて教えていただくことができる場合もあるでしょう。

Page Top▲