LEDを使いこなせるために知っておきたい知識

近年は、普通タイプのLEDが少なくなって、ほとんどのLEDは高輝度タイプになり、従来のように「ただ点灯させる」だけではなく、「少し暗くして使う」など、目的に合った明るさで点灯させることも必要になってきていることから、今までの記事の内容を書き換えました。

どんなLEDでも基本の点灯方法は変わらない

LEDは「light(光) emitting(放つ) diode(二端子半導体素子)」の頭文字をとった、通電すると光を出す半導体部品で、少し前までは普通タイプのLEDと高輝度の白色LEDだけであったものが、改良されて次々に新しい製品が生まれています。

しかし、①可視光のLEDは電流が流れると発光する ②流れる電流が増えると明るく発光する ③発光させるためには、決まった電圧が必要 … などの基本的なことは変わりません。

電子工作で多く使われている砲弾型のLEDには、今までは普通タイプのLEDか高輝度の白色LEDかを分けて使用法を考えればよかったのですが、現在ではほとんどが高輝度タイプになって、さらに、発光に必要な電圧も2Vのタイプと3Vのタイプに分かれ、色による見かけの明るさも違って、かなり明るく発光するので、輝度を落として使うことも考えないといけない状況です。

でも、LEDの基本的な性質は大きく変わらないので、点灯の仕方や考え方の基本はどのLEDも同じですから、ここでは、電子工作などで使われる「砲弾型のLED」について、基本的な使い方を確認していきます。

もちろん、特殊なLEDであっても、購入時に仕様やデータシートにそって対応すれば使い方が難しいということもありません。

→AmazonのいろいろなLEDのページへLEDを光らせる電圧以上の電源が必要

LEDを光らせるには、一定の(2~3V 程度の)電圧がないと光りません。

LEDの種類(発光部の材料の違い)によって、2V前後で光りだすものと 3V前後で光りだすものがあるので、その電圧以上の電源がいります。(このHPでは5Vの直流電源を用います)

また、光りだす電圧を超える電圧が加わると、急に電流が流れて、急激に明るくなりますし、必要以上の電流を流すと、発熱による劣化が始まるので、電流が 15mA を超えないように調整させる回路を使って使用して点灯させます。

この点灯のさせ方は、形状やタイプが違ったLEDでも、基本的な発光の仕組みは変わらないので、使い方や点灯のさせ方はそんなに変わりません。

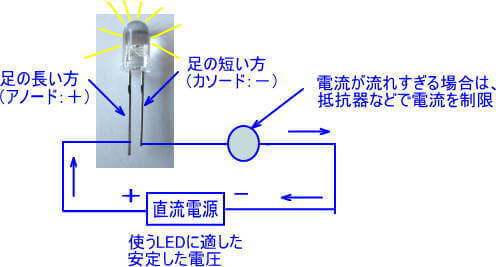

つまり、電流が流れすぎると焼けきれてしまうので、発光に必要な電圧以上の電源を用いて、抵抗器を使って電圧と電流を下げて(調整して)使う、下のような回路が一般的です。

抵抗器以外で電流を調整する電子部品(CRDやCCRなど →こちらに記事があります)もありますが、電子工作などでは、簡単に明るさが加減できることもあって、抵抗器をつかう方法を使います。

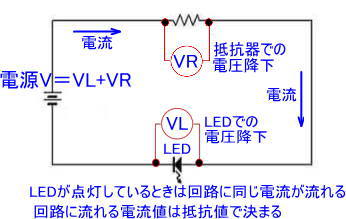

このHPでは通常は5Vの電源を用いているので、LEDが光って2~3Vの電圧を降下させ、さらに、抵抗器で残りの電圧を降下させるのですが、回路のなかで直列になっているので、抵抗器に流れる電流と同じ電流が流れるようになって、LEDの電流がコントロールされるので、安定した電流がLEDに流れて光ります。

回路全体に流れる電流は、抵抗器に流れる電流を考えればよく、オームの法則を用いると簡単に回路の内容が計算できます。

LEDが点灯して 3Vの電圧降下 をするのであれば、余分な 2V を抵抗器で電圧を下げてやればいい … という考え方をするのですが、電流・電圧・抵抗の関係は「オームの法則」に従うので、抵抗器に流れる電流を 5mAや10mA などにしたいのであれば、オームの法則で計算した抵抗の値に変えることで、LEDに指定する電流を流すことができます。

ここではLEDのイメージを持っていただくだけの内容ですが、詳しい内容は後ろのページ(こちら)で説明しています。

通常のLEDは電流が流れると発光します。

発光するために 1.7~3.2V程度 の電圧が必要で、この電圧値はLEDの種類(LEDの発光部の材料の特性)によって異なります。

つまり、LEDを作る半導体材料の種類によっても、メーカーによっても少しですが違いがあります。

汎用のLEDでは 1.7~3.2V 程度の電圧で 5~10mA 程度の電流を流して発光させるのですが、特殊なLEDには、1.5V程度の低い電圧で使用する赤外線用や、5V程度の少し高い電圧で用いる紫外線用のものや、2本足でないもの、さらに、30mA以上の大電流を流して、明るく発光させる大消費電力のものなどがあり、形状や大きさも様々ですが、点灯させる基本のやり方は変わりません。

LEDの順方向の電圧降下(順電圧)について

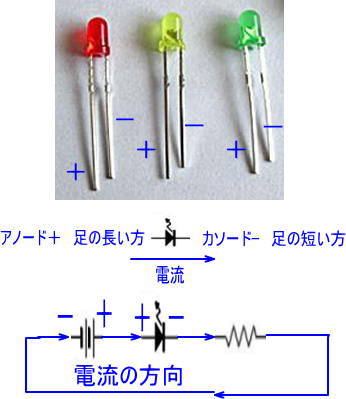

LEDはダイオードの一種なので、電流が流れる方向が決まっています。

そして、LEDが光りだすための最低の電圧があります。 この時の電圧を「順方向の電圧降下」または順電圧といいます。

LEDが光ると回路に電流が流れて、LEDでの電圧降下が生じます。

LEDの電圧降下の大きさは一定ではなく、種類によって、2V前後のLEDと3V前後のLEDがあります。 また、LEDに流れている電流量(明るさ)で電圧降下の大きさは若干変わります。

このHP記事を書いた平成年代には、普通タイプ(多くは2Vで点灯)のLEDと高輝度の白色LED(約3Vで点灯)を区別して扱えばよかったのですが、現状では、ほとんどが高輝度LEDになっており、さらに、発光色によって発光材料が違うので、順電圧もそれぞれが微妙に違います。

現状では、高輝度タイプのLEDが主流になっているものの、従来の普通タイプのLEDも皆無でないので、当面はどちらもうまく使えるようにしておくのがいいでしょう。

外観だけではどんなLEDかはわからない

写真のように砲弾型形状であっても、特性が違う様々なLEDがあり、さらに、LEDではない部品もあるので、保存袋には内容物がわかるようにしておいて、混ぜないように注意しましょう。

LEDの種類を外観で見分ける方法などがWEBに紹介されていますが、どんどん新しいものが出てきますし、メーカーが違うと細部の作り方も違うので、それらを覚えるよりも、普段からきっちりと分類して保管する癖をつけておくのが無難です。

購入した時に「**V **mA」などの仕様が書いてあればいいのですが、汎用のLEDの多くは、データシートや仕様表示のないものも多いので、私は、つぎのように「点灯してみて」どんなLEDなのかを確かめてから使うようにしています。

私のどんなLEDかわからないときの確認のしかたは次のページで。

→LEDは点灯させてみて、それから適当な明るさにして使う(次のページへ)

Page Top▲