タイマーIC NE555P を使ってみよう

タイマーICと呼ばれるICはいろいろな種類のものがあって、非常に安い価格で販売されています。 この基本的な使い方を知っていると、電子工作で、いろいろなところに使えるでしょう。

この中でも「555シリーズ」はタイマーICの定番と言えるもので、各社製のいろいろな型番のICがあリます。

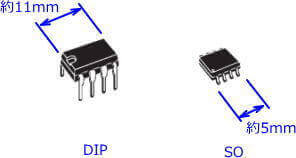

最近の傾向は小型化省電力化なので、CMOSや小さな面実装タイプのICが増える傾向にあるのですが、電子工作に使うには、TTL(トランジスタ-トランジスタ-ロジック:バイポーラトランジスタで構成されたIC)で「DIP(ディップ)」というタイプであれば、ブレッドボードに直接に挿して使えますし、ピンソケットを利用するとユニバーサル基板に配線するのも使いやすいでしょう。

ここではテキサスインスツルメント社のNE555Pという、DIP8ピンタイプのものを使って紹介します。

NE555P について

ピン配置

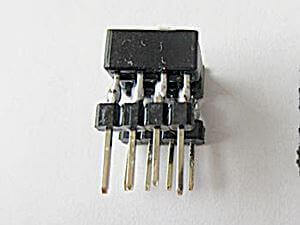

いろいろな回路を試すのに便利なブレッドボードを使いますので、表面実装型(SO)ではなく、DIP8ピンのリードタイプのものが使いやすく、直接ブレッドボードに挿して使用できます。 さらにここでは、ブレッドボードに挿しやすいように、8ピンソケットに足を継ぎ足したソケットに取り付けて使用しました。

(追伸)最初から、ソケットを使わずにブレッドボードに直接さすようにして、使い方に慣れるほうがいいようです。 あえてこの「足加工」をする必要はなく、ブレッドボードに直接挿すほうがシンプルで雑音などにも有利でしょう。

このNE555Pは、データシートでは、16Vまでの電源で使用できますので、ここでは、このHPで使っている、いつもの5Vの電源を使っていくことにします。

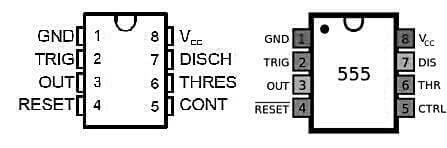

(図1)

(図1)

このタイプは、メーカー・型番が違っても、同じピン配列です。

1 グラウンド: 通常の電源では、電源の-側に接続します。

2 トリガー: スイッチなどでタイミングを取るための入力端子

3 出力端子: 通常は電源電圧より少し低い電圧が出力されます。

4 リセット端子: ある電圧になるまでクランドにつながります。

5 制御電圧端子: 電源の2/3の基準電圧がかかる端子で、通常0.01μFでGNDにつなぐ。

6 5の電圧が電源の2/3以上で出力(3番ピン)がローレベルになる。

7 通常は、コンデンサの放電用端子で、出力端子と同電圧になる。

8 電源の+端子。 多くは4-15V程度でICが動作する。(要データシート確認)

用途と動作

使い方は、それぞれのメーカーのデータシートに掲載されているのを参考にすれば良いので、この記事も、データシートにある回路に沿っています。

ただ、データシートは英語で書かれていてわかりにくいので、少し説明しながらその様子をみていきます。

簡単な電子工作で使えそうな回路としては、

①トリガー端子に入力することで、方形波を出力する → タイマーとして使う

②特定の周波数で発振回路を構成する →ON-OFFの繰り返し動作

・・・ という使い方ですので、電子工作に応用できそうです。

例えば、秋月電子さんが販売している「DCモーターの回転速度を変えるキット」では、この「555」で発振された方形波の、デューティー比を変える方法を使って、モーターの回転速度を変える使用例があります。

ここでは、電子工作に使えそうな「スイッチを入れると一定時間動作する『タイマー』的な使い方」と、定期的にON-OFFを繰り返す「点滅回路」をなどを作りながら、動作や応用できるところをみていこうと思います。

タイマーとしての使い方

一般的に「タイマー」というと、設定時間になればスイッチを入れるというように、「時計」がついているイメージを持つのですが、ここでいう「タイマー」は、時計機能はなく、例えば、ある時間経過すると電流をOFFにするという、タイミングを取る動作のことを言っています。

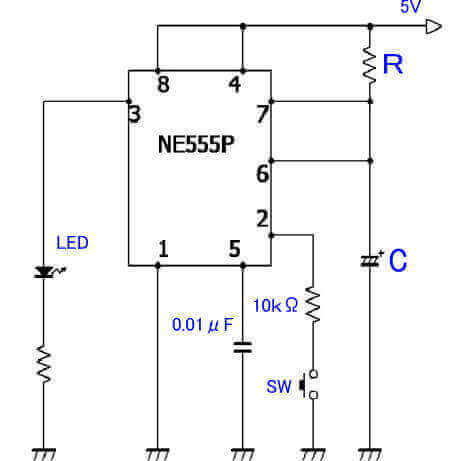

(図2)

(図2)

そのため、ここでは、スイッチを入れると、LEDが点灯して、「ある時間」経過後に消灯する・・・という動作をこのICを用いて行うというものを「タイマー」と呼んでいます。(もちろん、これが最も簡単で単純なものですが、これを使って、もっと複雑なことをするための基本動作と考えておいてください)

タイマー用に使った回路例

下の図は、データシートなどに書かれている標準的な回路です。

スイッチ(SW)を押すと、②のトリガー端子の電圧がアースに流れてゼロになります。 すると、NE555の内部で固定パルスが発生して、LEDを点灯させる・・・という回路です。

そして、このあと「C+R」による充放電でタイマーが機能します。

(図3)

(図3)

充放電は、LEDが点灯すると同時に、外部のコンデンサ(C)の充電が始まり、そして、決められた充電電圧に達すると、内部回路で放電が開始し、一定電圧に下がると、一連動作が完了する・・・という仕組みです。 NE555Pの内部では、自動的に充電・放電の電圧を監視してくれているのです。

このときの「R」は、「C」に貯まる量を調節しますので、R・Cが大きいほど、タイマー時間(発振の周期)が長くなることが感覚的に理解できますね。

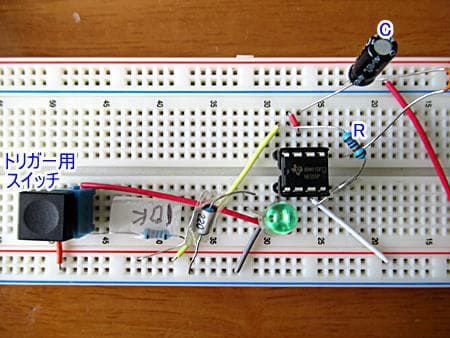

ブレッドボードで回路を組むと、こんな感じです

データシートで、タイマ時間(T)は、

T=1.1CR ・・・(計算式1)

・・・とあり、Cはファラッド、Rはオームですので、例えば、C=100μF、R=100kΩとすると、T=1.1x0.0001x100000=11(秒)となります。

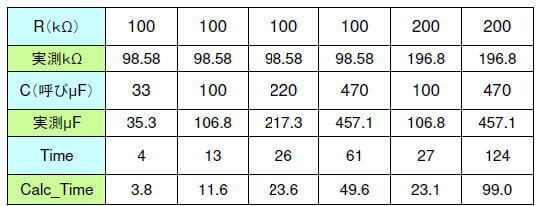

CRをいろいろな値に変えて周期を実測してみました

(表1)

(表1)

Timeは実測したON時間で、Calc_Timeは、上の式で計算した時間です。

部品の誤差が気になったので、テスターでCRの値を測定して、(この実測値もテスターの測定値です) 表のCalc_Timeも実測値を用いていたのですが、結果的には、呼び値で計算してもほとんど変わりません。

ここで、「**秒にしたい」という希望の時間であれば、CR=T/1.1 で逆算できますし、Rに半固定の可変抵抗を用いれば、もう少し細かい時間設定ができるでしょう。

ここでは、これ以外の時間での測定はしていませんが、例えば、5分や0.1秒などもC・Rを計算して数値を決めれば、目的時間のタイマーになります。

そうは言っても、CRの回路では、温度などの影響があって、クオーツなどのような安定した時間を得るのは無理ですので、「おおよその時間」という程度の正確さです。 そしてもちろん不安定で変動します。

大まかな時間保持のタイマーがCRの値を変えることで簡単にできることが確認できました。 これは、いろいろなところで使えそうですね。

(参考)上の回路について、少し補足しますと・・・

LEDの下の抵抗は、LEDの電流制限抵抗です。私は、5Vの場合は、何も考えずに、220Ωを使っています。

②のトリガー端子のスイッチにつけた抵抗は10kΩですが、NE555Pの⑧電源と①アースを結線した状態で②トリガー端子とアース端子の電圧は0.2V程度でした。

データシートによると、NE555Pは0.01μAでトリガー操作をするようなので、この場合は 0.2V/10000Ωから、流れる電流は 20μA ですので、10kΩは、5kΩ~500kΩというように、適当なものでも問題ありません。

⑤のコントロール端子ですが、これを使わずに開放している回路図もあるのですが、データシートによると、変調信号を加える場合に使用する端子のようなので、開放していると、変な発振などを起こすかもしれないと考えて、0.01μFをつけてアースしています。

発振を予防するのに、0.01μ~0.1μFでアースすることは、いろいろなところで行いますので、知っておくといいでしょう。

次に、「発振」についての利用方法を見ましょう。

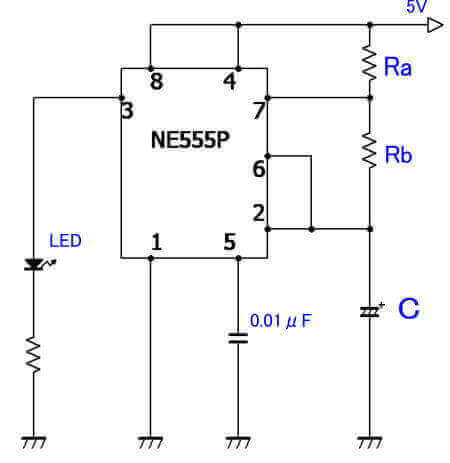

NE555Pを使った基本的な発振回路

やはりこれも、データシートにも掲載されている基本的な回路で、内容のデータシートにそっています。

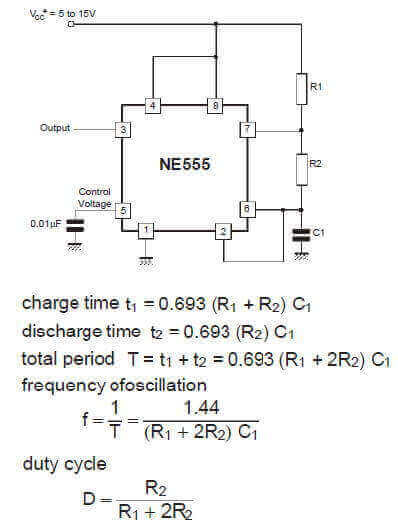

(図4)

(図4)

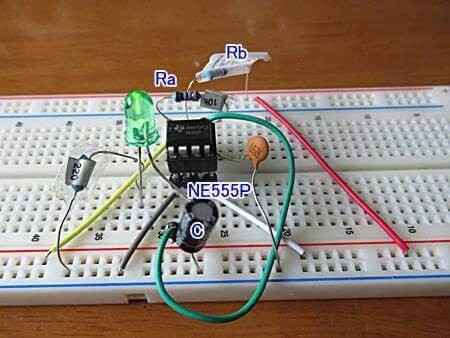

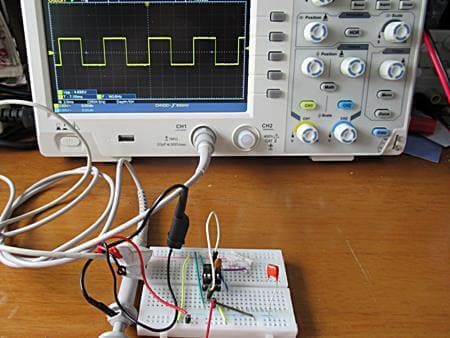

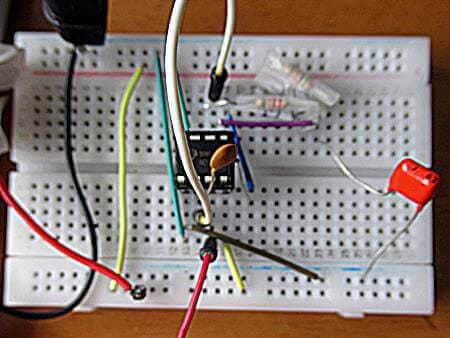

そして、この回路を、ブレッドボードに組んでみました。

電源につないでみると、周期的にLEDが点滅します。

この回路での点滅周期(T)は、抵抗Ra・RbとコンデンサCとの関係があって、

T=0.693C(Ra+2Rb) ・・・ (計算式2)

で求められ、また点滅時間の比(Duty比)は抵抗値のとり方で、

Duty比=(Ra+Rb)/(Ra+2Rb) ・・・ (計算式3)

とデータシートに書いています。

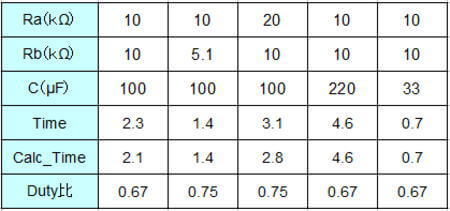

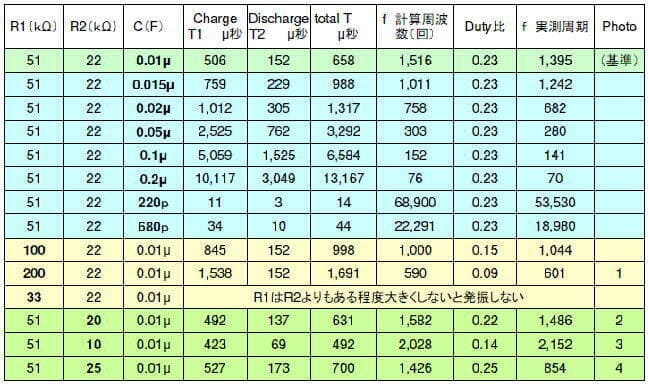

そこで、次のように、Ra・Rb・Cを変えて、実測値と計算値の違いをみました。

ここでは、部品の固有値は示していませんが、「呼び値」で表を作っています。

(表2)

(表2)

Timeが1回点滅の周期、Calc_Timeが、計算による周期です。計算値と実測値は近い値になっています。

このRa・Rb・C は、上の計算式でみると、大きくなればなるほど、トータル周期時間が長くなることがわかります。

2つの回路例のいずれについても、簡単に回路が組めて、タイマー機能が使えることが、なんとなくイメージできたと思います。

データシートの例での発振をもう少しみてみましょう

「555」シリーズにはいろいろな型番のICがあります。 型番の違いによる特徴などもあるのでしょうが、電子工作で使うものでは、「安い、入手が簡単」なものであれば、そんなに比較して選択することもないでしょう。

ほとんどのデータシートが英語で書かれているので、わかりにくいのですが、私の手元にFAIRCHILD社、STM社、JRC社などのダウンロードしたデータシートがありますので、データシートに沿って、周波数を変えて発振の状況を調べてみたいと思います。

STM社のデータシートの例で見てみる

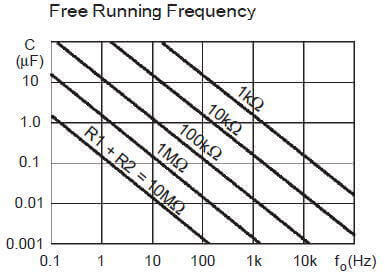

(データシート1)

(データシート1)

上で紹介したのと同じような回路です。ここには、R1、R2、C1と発振周期の関係が示されています。

(データシート2)

(データシート2)

簡単に言えば、RとCの値を変えれば、幅広い周波数の発振をさせることができそうです。

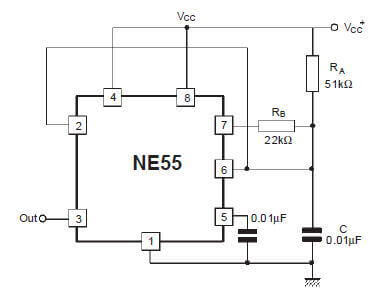

データシートには、デューティ比が50%の場合の、R・Cを入れた例が掲載されています。

(データシート3)

(データシート3)

この回路を実際に組んでみました。 そしてさらに、RA、RB、Cの値を変えて実測値と計算値並びに波形の様子を見てみました。

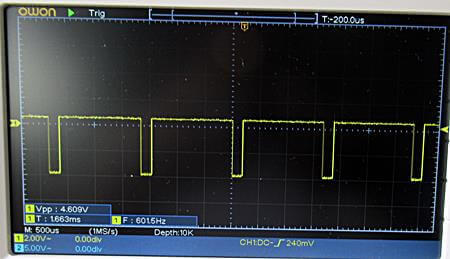

この回路図の通りにすると、1400Hz程度の方形波が規則正しい、きれいな波になっていますので、回路中の C を 0.1μF にしたところ、やはり、規則的なきれいな方形波が出ています。。

そのように、RA/RB/C について、どれか1つの値を変えたときに周波数などがどうなるのかを見たのが、下の表です。 もちろん、実際には、測定中に数値が変動しているので、およその数字を表示しています。

(表3)

実測した周波数は、計算とは少し異なっているものの、この表からは、上のデータシートのように、R・C で変化していることがわかります。

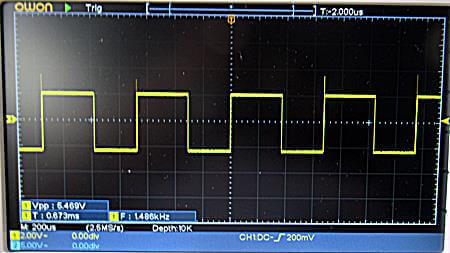

(Photo1)R1=200k

(Photo1)R1=200k

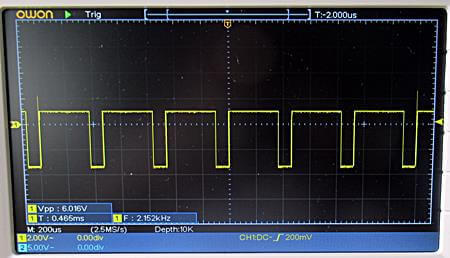

(Photo2)R2=20k

(Photo2)R2=20k

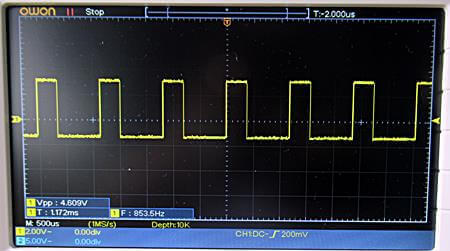

(Photo3)R2=10k

(Photo3)R2=10k

(Photo4)R2=25k

(Photo4)R2=25k

このように、R を変えるとDuty比が変わります。 また、C についても、C の値を変える周波数が変化します。

この波形の違いを音や光などで比べてみると、面白いかもしれません。(同じような周波数比較をこちらのページでやっています)

また、R1 を 小さい数値の 33kΩ にすると発振しませんでした。 これは、R1 は R2 より大きくしないといけない・・・ということがデータシートにかんたんに触れられています。(つまり、R1>R2でないと発振しないようです)

また、ブレッドボードに組んだ回路で、ノイズの入った波形なので、読み取る値もいい加減なものですから、大まかな波形の様子を見ていただくといいでしょう。

*******このように、各社のデータシートには、NE555Pの回路の基本的なものが掲載されていますので、それを基本に利用すると、一定の動作をすることがわかりましたので、これを利用することでいろいろなものに使えそうです。

以上がNE555PタイマーICの基本的で電子工作に使えそうな「タイマー」「発振」の説明ですが、こちらのページでも、JRC(新日本無線)のNJM555を使って、もう少し系統的にC・Rを変えたときの様子をみていますので、良ければあわせてご覧ください。

また、ここでは、R・C の測定に、キットを使って自作したLCRテスターを使っています。(→私が組み立てた記事はこちら) 組み立て品もうまく作動しますが、完成品を購入するほうが安心な感じがします。

このようなLCRテスターは、持っていると便利で、通常使うテスター型でインダクタンス、静電容量が測定できるすぐれもので、Amazonのページには安価な物も販売されていますので、ページをチェックしてみてください。

Amazonの5000円以下のLCRメーターのページ

Amazonの5000円以下のLCRメーターのページ

次のページでも、もう少し555タイマーについて取り上げています。

Page Top▲