メカニカルリレーを使った自己保持回路

メカニカルリレーの説明として、しばしば自己保持回路が取り上げられます。

ただ、その説明の多くは、シーケンス図(ラダー図)を用いたもので、動力電源などをON-OFFする内容が多いので、このHPの内容のような電子工作を楽しんでいる人にとっては、とっつくにくくてわかりにくいと思います。

この「自己保持回路」は、ほとんどの工作機械などに使われている回路ですが、ここでは、ブレッドボードで組んでいますので、電磁リレーを使う工作と思って、斜め読みしていただいてもいいでしょう。

自己保持回路とは

工作機械などで、機械の始動時は、順にそれぞれの動作スイッチを入れていくのですが、機械を止めるときには、「停止ボタン」1つを押すだけで、安全に、すべてを一度に停止できるような仕組みになっています。

保持機能のあるスイッチを使う方法では、一瞬に機械を停止させることは難しいので、上の写真のような押しボタンスイッチで完全に機械を停止させる自己保持回路が組み込まれています。

この「自己保持回路」と呼ばれるものは、押しボタンを押すと機械が始動すると、ボタンから手を離しても、そのまま機械の運転を続けていて、停止ボタンを押すと、全停止する・・・という動作をさせるための回路です。

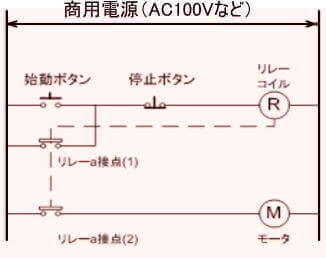

WEBなどでは、下の図のようにシーケンス(ラダー)図というもので表示されますが、これは、この見方・読み方を学ばないと、一般の人にはわかりにくいものです。

WEBの図を一部見やすくしたもの

WEBの図を一部見やすくしたもの

私もそうですが、これらの図を見慣れていない人には、この図から、どのようにして実際の回路を組めばいいのかは、わかりにくいでしょう。

近年の機械は、いろいろな複雑な動作を数多く行う必要があるために、プログラマブルコントローラ(シーケンサ)やマイコンを用いて機械の制御が行われることも増えていますが、この自己保持回路は基本的なものですので、知っておいても無駄ではないと思いますので、ここでは、ブレッドボードに回路を組めるようにして、動作などをみることにします。

ここでは2回路リレーを使います

フライス盤などの工作機械を動作させる場合を考えると、まず、工具を回転させて、それを回転させたまま、テーブルを上下左右に動かすという動作をさせるように機械設計をする場合に、それぞれの動作を、保持機能のあるスイッチ(スナップスイッチなど)を使うのですが、複数のスナップスイッチでは、各動作を一瞬で停止させるというわけには行きません。

その場合に、「自己保持回路」を使えば、工具の回転も、テーブルの移動動作も、停止押しボタン1つで停止することができます。

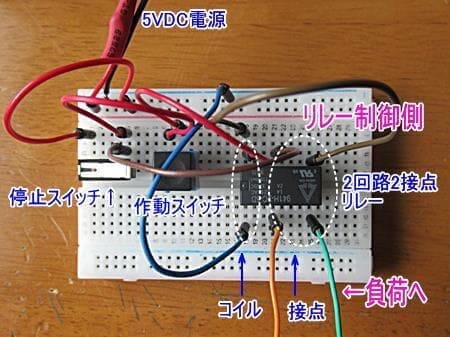

ここでは、A接点とB接点の押しボタンスイッチと、2回路2接点の「メカニカルリレー」を使って、電源のON-OFFを操作ができることを確認していきます。

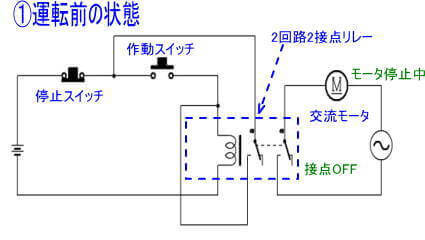

ここでは、主電源が入っている状態でモーターを回す場合を想定しています。その動作を分解してみると・・・

(1)モーターの起動スイッチを押すと「モーターが作動する」

(2)スイッチから手を離しても「作動している状態」を維持している

(3)停止スイッチを押すと、直ちにモーターが停止する

・・・という動作を「自己保持回路」を使って行います。

回路図をつかって自己保持回路を見てみよう

シーケンス図ではなく、普通に使う回路図で説明します。

スイッチやリレーはノイズ対策が必要ですが、ここでは、図を簡単にするために省略しています。

リレーを使う大きな利点は、制御回路側と操作回路側の電源が分離していることです。

スイッチ側の操作回路(たとえば直流5V)と、作動側のモーター回路(交流100V)は電源の種類が異なる独立した回路になっていて、それをリレーで制御します。

リレーを作動させるために、操作側は「直流回路」を使います。そして、作動側は、ワット数に応じた電磁リレー(または、マグネットスイッチ)の接点を介して、下図のように、つながっている状態です。

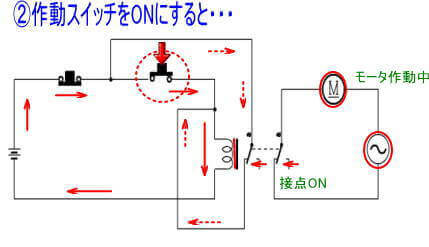

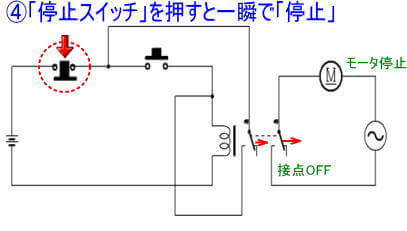

作動スイッチはA接点(押すとONになる)、停止スイッチはB接点(押すとOFFになる)を使います。 これは運転前の機械が停止している状態です。 作動スイッチを押します。

リレーに通電して、接点がONになり、モーターが作動します。

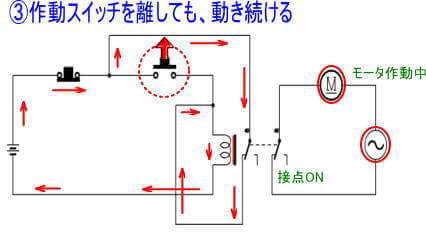

このとき、リレー回路を通して、点線の電流が流れるようになっているところがミソです。 これによって、回路はつながったままなので、作動スイッチを押すのをやめても、リレーはONになったままです。

リレーには電気が流れ続けているので、操作側もモーターも、ONになったままです。

次に、モーターを停止したい場合は、停止スイッチを押して、リレーに流れる電流を止めればいいのです。

電気が遮断されるので、リレーの接点は復帰して、回路はOFFになります。

この回路が最も基本的なもので、多数の機器を動作をさせるには、接点数の多いリレーを使ったりして、負荷側の回路を考えればいいのです。

ここでは、「モーター回路」と「リレー回路」は完全に分離してる状態をイメージしやすいように、あえて、片方は直流で、動力側は交流を使っていますが、電子工作では、電圧の違う直流回路を制御したり、有接点のリレーでなくても、無接点リレーなども使うことができます。

このように回路が独立するために、電圧や電源を意識しないでいいのが「リレー」の特徴といえます。

(注)重ねてのお断りですが、リレーやモーターにはコイルや接点があるので、電流の変動(負荷の変動や突入電流など)やノイズの問題はあるので、実際の回路では、その対策が必要になりますが、ここでは、説明のためのものですので、その対策はとっていません。

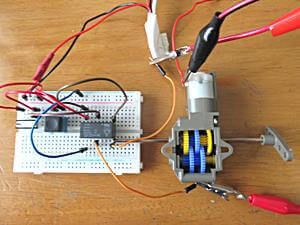

ブレッドボードに組んで、負荷を繋いでみました

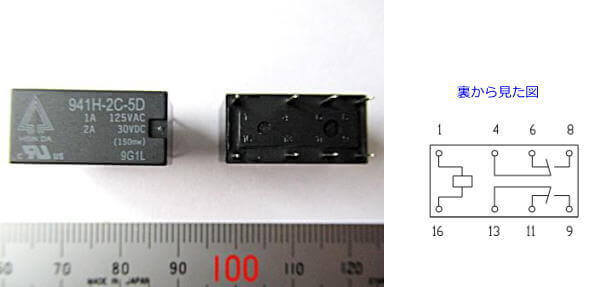

制御側の電源は5Vで、メカニカルリレーは 5V用2回路c接点(941H2C-5D)のリレーを使っています。

1-16がリレー用電源、4-6-8と13-11-9 の2回路C接点のメカニカルリレーです。

ブレッドボードに配線すると、こんな感じです。

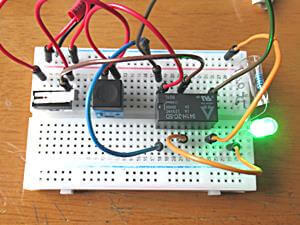

さらに、負荷をつないでみます

①は、リレーの電源を共用してLEDを点灯させています。 そして②で、別の電源でギヤボックスのついたモーターを回してみたところ、計画した通りに動作しています。

①リレーの電源を共用してLEDを点灯 ②モーターを回してみる

いずれも、押すと作動→作動スイッチを離しても作動状態を保持→停止ボタンで全停止・・・という「自己保持」動作をしています。

実際に回路を組んで動作させてみると、この回路はうまく考えられていることがわかりますので、一度回路を組んで試してみてください。

Page Top▲