【このページはスキップOK】 このHPの記事は、ほとんど5Vの電源を使用していますが、その他の電圧を使いたい場合のために、①三端子レギュレータを使って電源を作る例 と、 ②規定よりも少し高い電圧が必要な場合に使えるテクニックなどを紹介します。

これらの内容は、三端子レギュレータのデータシートを見ると掲載されているもので、オリジナルなものではないのですが、「実際に作ってみた例」ですので、参考にしていただくといいでしょう。

三端子レギュレータを使った電源の製作

三端子レギュレータには、ほしい電圧以上の電圧を供給する必要があります。たとえば5Vが欲しければ、5Vより少し高い電圧から安定した5Vを取り出します。

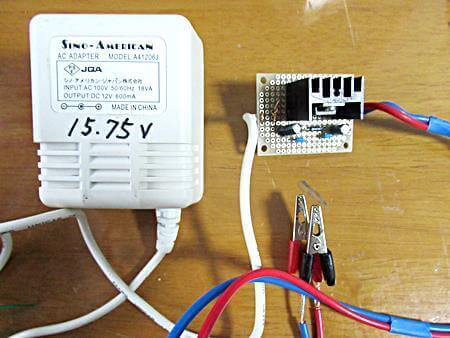

今回は、12Vの定電圧電源を作るので、手元にあった、実測で15.75VのDCアダプターと三端子レギュレータなどを使って、データシートの参考回路をもとに、12Vの電源を自作してみました。

市販されている、三端子レギュレータの部品型番は、どんどん在庫状況も変わっているようで、これと同様の型番が販売されていないかもしれませんが、ほしい電圧・電流値のものを探せば型番が違ってももんでいないでしょう。

また、12Vの定電圧を得るためには、12Vより高い電圧を入力する必要があるのですが、あまり高すぎると、電圧を降下させた分が「熱」となり効率が悪くなることを頭においておいてください。

また、ここでは説明しませんが、オペアンプに用いる負電源用の三端子レギュレータがあるので、選択を間違えないことや、たとえば、1A用であっても、電流を流すと発熱しますから、(私の感覚では)仕様の半分以下の電流で使うのが良さそうだ・・・ということも頭に入れておいてください。

組み込むと、このような小さなもので、部品も少ないですので、簡単に作ることができます。

(参考)このHPで使う回路図は、フリーソフトを利用させていただいています。 このフリーソフトは、こちらのページで紹介しています。

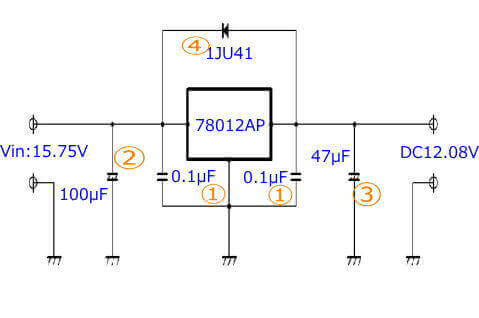

ここでは、約16V の電圧が出ているAC-DCアダプターを 12V・1A用の三端子レギュレータ(78012AP)と数個の部品を取り付けただけのもので、これだけで安定した電圧として使える電源になります。

コンデンサ①はサージ除去用で、②③はリップル除去用です。

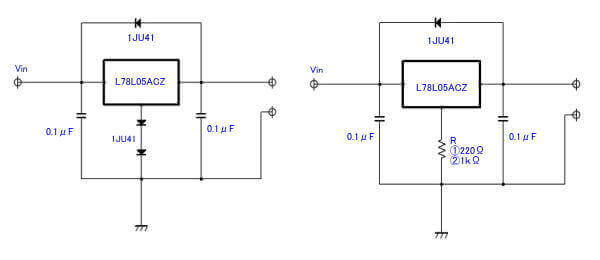

ダイオード1JU41 は逆電圧の対策用につけているもので、手元にあるものを使いましたが、使用する電圧の10倍以上で、使用する電流量と、整流用、ショットキー、スイッチングなどのダイオードなどから選ぶといいのですが、細かいことは気にせずに電圧と電流が十分なら、どれでも問題なく使えます。

この回路自体は、「三端子レギュレータ78012のデータシート」に掲載されているものです。

①の入力側 0.1μF は、データシートでは 0.33μF と書いてありました。 0.33μFの手持ちがなかったので 0.1μFにしています。

この0.1μFは、できるだけ三端子レギュレータの近くに取り付けます。

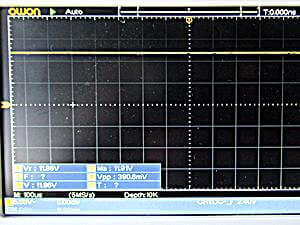

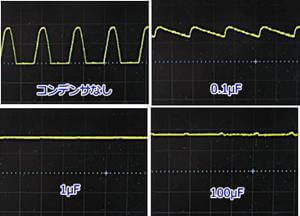

②③のコンデンサ容量については、大きなほうがいいはずですが、他の方の作った回路を見ても、まちまちでしたし、10-1000μF と値を変えて、オシロスコープで出力波形の違いを見たところ、見た目では大して違わなかったので、手持ちの部品を使いました。

オシロスコープがあると非常に便利です。 近年、急に、安価なデジタルオシロが増えました。・・・ もちろん、日本製や高品質品は高価ですが、このオシロスコープについては、こちらで紹介しています。参考に。

ちなみに、AC-DCアダプター(入力側)のリップル(交流電源の影響)は約4%で、この12V出力側のリップルは2.5%でしたので、高音質のオーディオ用には不十分でしょうが、一般的な電子工作の用途ですので、この状態で使っています。

***********

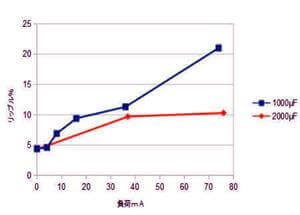

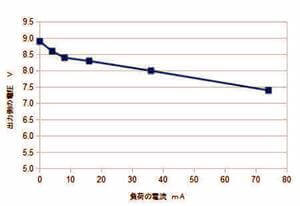

【参考】この平滑コンデンサについては、くわしく書きませんが、上で測定したリップル値は、負荷が増えると増えます。 また、平滑コンデンサが小さいと、負荷が増えると電圧降下が生じます。

実際に使用していく場合には、余裕のある設計が必要ですが、個人仕様で、実用性を考えただけですし、データシートにある回路ですから、細かいところまで検討していません。

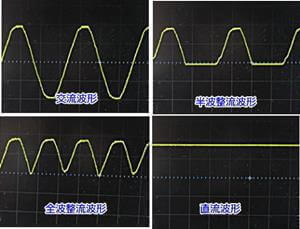

ただ、このような実験をやってみると、下のように、オシロスコープがあると、いろいろなことが目で見ることができます。 オシロスコープは電圧計の感覚で簡単に使うことができますので、実験好きな方は、ぜひとも購入したいものです。

ちょっと高い電圧がほしいときのテクニック

ブースト回路と呼ばれるものがあります。 これも、データシートなどに掲載されている内容で、それを実際にやってみました。

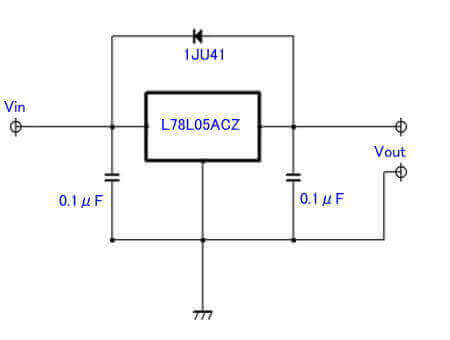

三端子レギュレータは、安定な電圧を簡単に得られる「定番部品」で、ここでは、手元にあった、少電力用の三端子レギュレータL78L05ACZ(5V100mA用:下に写真あり)を使って、違った電圧を取り出せる「ブースト回路(高い電圧を得る回路)」について実際に作ってみました。

(通常の回路例)

(通常の回路例)

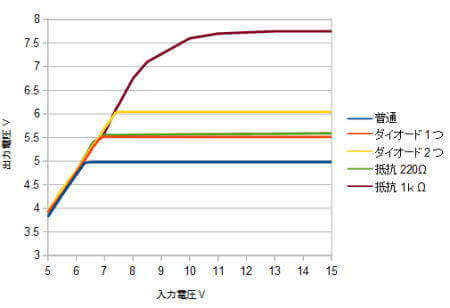

基本はこのような回路で、ダイオードや抵抗器を使うことで、出力する電圧をすこし変えることができます。

下図のように、GND端子をアースする手前にダイオードや抵抗を入れると、5V用の三端子レギュレータをつかっていても、若干高い電圧を作り出すことができます。

目的の電圧を出力させるには、(当然ですが)それに応じて、予め、少し高い入力電圧が必要になります。

ここで使っているのは、出力電圧が5Vの三端子レギュレータで、グラフにあるように、5Vを出力するには 6.5V以上が、5.5Vを出力しようとすると、7V以上の直流電源が必要です。

ただ、三端子レギュレータの電圧降下分は熱になって放出するので、余計な高い電圧をかけないほうが無難です。

もっとも、このように、電圧を上げて使う「電圧ブースト」を使う場面はほとんどないと思いますから、このブースト回路が役に立つかどうかはわかりませんが、電圧が決まっている三端子レギュレータであっても、微妙な電圧調整ができるということです。

三端子レギュレータについては以上です。 次のページは、電気電子の理論や計算がわからなくても、楽しんでやるのが趣味の工作ですから、回路図、オームの法則、抵抗の合成なども無理に理解する必要もないのですが、結構役に立ちますし、便利な道具ですから、忘れていれば、確認の意味で、サラッと読んでみてください。