定電流ダイオード(CRD)と定電流レギュレータ(CCR)

このHPでは主にLEDを点灯させるときに抵抗器を使って一定の電流になる方法を使っています。

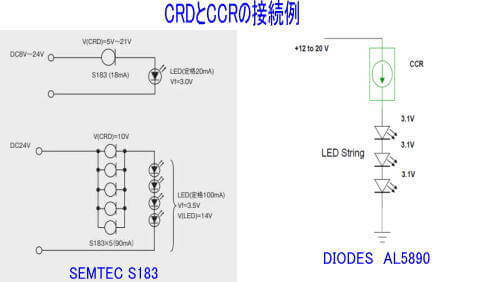

自動車の方向指示器やディスプレイなどに見られるような順次に点灯させたり、複雑な点滅をさせるために、デジタルICなどを使う場合などでは、幅広い電流電圧の変動に対応するために、電流制限用抵抗に変えて、定電流ダイオード(CRD)や定電流レギュレータ(CCR)などが使われる場合があります。

これらCRD/CCRは、幅広い電圧範囲で作動するのが特徴で、電圧変動に影響されることなく、一定の電流を出力する電子部品として使われています。

LED用の場合のCRDは「LEDドライバー」とも呼ばれています。

また、CCRについても「定電流源IC」と呼ばれます。

CRD/CCR を使うと、決められた電圧内であれば電圧をそんなに気にせずに一定の電流を流すことができます。

温度変化に対する電流の安定性も高く、それら自身による電圧降下も少ないので、安定化電源、電流制御回路、バッテリーなどの充電回路、センサーの供給電流用… などで、過剰な電流が流れないようにする目的や用途に適しています。

(使い方の例は下で紹介しているSEMTEKさんのHPを参考にしてください)

定電流ダイオード(CRD)は0.1mA用~18mA用、定電流レギュレータ(CCR)は10~350mA のものなどが入手可能で、いずれも価格は50円以下ですが、抵抗器に比べると高価です。

CRDもCCRも基本の使い方や考え方は変わりませんが、CCRのほうが電源電圧に近い電圧で作動する使いやすさ(※)があり、表面実装型がおおいので、ここでは電子工作に使いやすい導線付きのアキシャルリードのCRDで簡単な使い方をみていきます。

(※参考) CCRの利点の一つに、低い電圧で使用できるという点があります。 例えば10mA用のCRDでは4V以上の電源電圧が必要なのに対して、CCRは2V程度で使用できる利点があります。 ただ、表面実装型が多く、実験する際に取り扱いにくいので、ここではCRDを使っています。

定電流ダイオード(CRD)

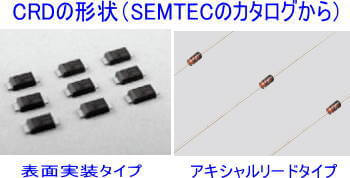

CRD(定電流ダイオード)には主に、樹脂でパッケージした表面実装用のものとガラスに封入したアキシャルリードタイプがあります。

、表面実装用のここでは電子工作で使いやすそうなアキシャルリードタイプのSEMITECのE-103 を使って説明します。

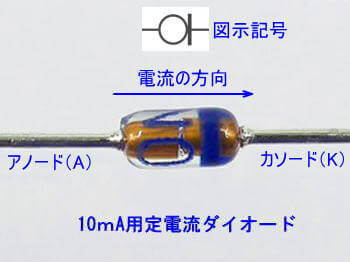

実物のガラス部分の長さは4mm程度の小さなものです。

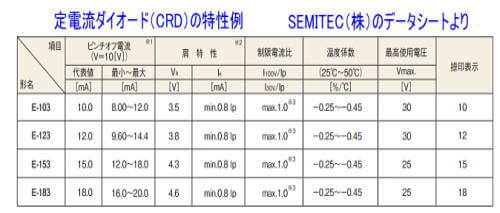

この特性表の「ピンチオフ電流」は、ここでは10Vを加えたときに流れる電流で、肩特性にある電圧以上(かつ、最高使用電圧以下)の電圧で使用します。

例えばE-103(10mA用)では、4~25V程度の電源電圧であれば問題ありません。

CRDは電圧を気にせずにLEDを点灯できます

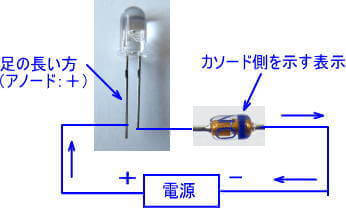

CRDではなく、通常のように抵抗器を使う場合は、LEDの順電圧とLEDに流す電流量(例えば10mA)から取り付ける抵抗値を計算して点灯させるのですが、LEDが1つの場合は図のように、CRDを使う場合は、特性表にある肩電圧以上で、かつ、最高使用電圧以下の電圧であればいいので使い方は非常に簡単です。

ただ、いくつかのLEDを点灯させたい場合は抵抗器を使う場合と同様に、検討や工夫がいりますので、それを実験してみました。

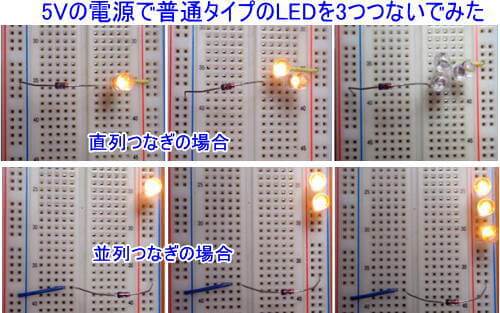

5Vの電源で2Vの普通タイプのLEDを並列と直列に3個つないだ場合の写真です。

LEDを直列につないだ場合は、個々の部品に同じ電流(この場合は10mA)が流れるので、LEDが点灯すれば1個のときと同じ明るさで点灯します。

しかしLEDが3つになると、順電圧の和(2Vx3こ=6V)が電源電圧を超えるので点灯しません。

この場合は6V以上の電圧を加える必要があります。(確かめていませんが、24Vの電源電圧では明るさを考えなければ10数個のLEDを点灯できることになります)

LEDを並列につなぐ場合は、CRDが10mA用なので、総電流が10mA以上流れないので、LEDが2つになればLED1個の場合の1/2の電流に、そそて、LEDが3個になれば個々のLEDには1/3しか電流が流れなくなるので、LEDは増えるにつれてすべてのLEDが暗くなっていきます。

この場合は、特殊な使いかたですが、CRDを並列にして使えば、LED2個の場合はCRDを2個並列にすることでLEDが一つの時と同じになるので対応できるのですが、例えば直列の場合で2つのLEDを点灯させる場合は、各LEDの順電圧の和(普通他タイプのLEDでは2Vx2個=4V)以上の電圧が必要になるということですし、並列の場合は、全体の電流値がCRDの規格で上限が決められるので、CRDを並列にして、たくさんの電流が流れるようにして対応すればいいことになります。

しかし、費用的には感心しませんね。

また、データシートの使い方の例で、一番上の図に、3.5V用のLED4つを直列にしてLEDを点灯させる回路図(SEMTECのカタログにある図)が書かれています。

この例では、大電流用のLEDで、電流の合計が定格100mA になっており、S-183T(表面実装用18mAタイプ)を5つ並列にして、全体では 18x5こ=90mA を流すようにした図になっています。このような使い方でも、発熱に対応できるということなのでしょう。

また、ここでは実験していませんが、定電流レギュレータ(CCR)には、電流が可変できるもの(可変定電流源IC :加える電圧によって、電流量が変化できるもの) があるので、使う電流値が合えば応用範囲が広がるでしょう。

LEDに使う場合は、抵抗値を計算する必要もありませんから、直列で多数個のLEDを点灯させる場合には、このような定電流部品を使うと妙味があるということかもしれません。

しかし、抵抗器を使う場合と比べて、部品の単価が高いので、趣味の電子工作のLEDの点灯のように厳密さが要求されない用途では使うのがもったいない感じがしますが、使い方を難しく考えなくていいので、大電流でLEDを点灯させる場合などでは検討してもいいかもしれません。

CRDを使用する場合の注意点

①希望する電流値のものを使う ②極性に注意する ③発熱(や環境温度)に注意する・・・ということに気をつければ、使いやすい部品です。

極性を間違えると危険です

ちなみに、逆につないだ場合を実験してみました。

これは危険なのでおすすめしない実験ですが、10mA用のCRDだけ(つまりLEDをつけない状態)を電源に直結して5Vの電圧を加えると、仕様通りに約9mAの電流が流れて問題なかったのですが、CRDを逆に接続すると、テスターの200mAレンジが振り切れました。

一瞬ですのでCRDは破損しませんでしたが、LEDを含めた一般のダイオードと違って、CRDは逆電圧が加わると大きな電流が流れます。

極性を間違えないで、逆に接続しないように注意をしてください。

WEBの記事には、「逆につなぐと、電流が流れない …」という記述がありましたが、そうではありませんので注意が必要です。 また、その対策もデータシートには説明されていますが、趣味の電子工作では、そこまでして使用するものでもないと思います。

CRDは付加する電圧で電流が変わります

また、CRDは、指示された電圧以上が必要で、10mA用の定電流ダイオードであれば、データシート通りの電流出力範囲ですが、加える電圧で電流量が変わります。

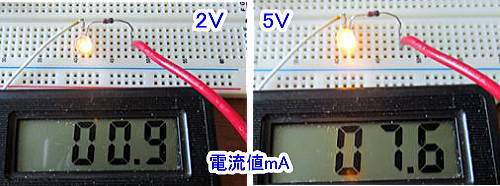

10mA用の定電流ダイオードで、普通タイプの仕様が2V・10mAのLEDを点灯するときに、特性表の肩電圧(4V程度)の上下の電源電圧の場合での電流量を調べてみました。

このように、肩電圧以下のときは、極端に電流量が低いことがわかります。

このときに、LEDは、加える電圧が1.6Vぐらいから点灯し始めて、2Vでは、約1mA、5Vでは7.6mAの電流が流れて点灯しています。

つまり、電源電圧が低いとCRDは正しく作動しませんが、このHPでは、5Vの電源を使いますので問題はなさそうですが、3V程度の回路で使う場合には充分に性能が発揮できないことになりますね。

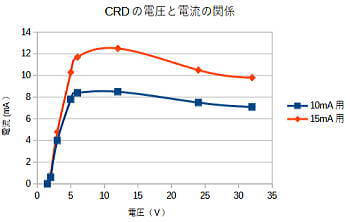

次に、加える電圧と流れる電流の関係を見るために、普通タイプのLED1個とCRDを直列につないで、電圧を変えたときの電流値を測定したところ下のグラフのようになりました。

(注)このCRDは、25V以上は許容外ですが、確認のために32Vでも測定してみました。

これからもわかるように、10mA用CRDと言っても、きっちりと 10mA の電流が取り出せるというものではありませんし、電圧と電流の関係も使用する電圧の範囲では一定でないのですが、この10mA と15mA用のCRDの場合では、5~15V程度の範囲を見ると、電圧変動があっても、出力される電流の変動は小さいものの、変動がないとは言えません。

定電流ダイオード(CRD)は、1つが30-50円程度で購入できます。

通常の回路で使う 1/8W型の抵抗器 は5円以下1円程度ですので、LEDを点灯させる場合には、輝度の調整もできるように、安価な抵抗器をもちいて自分が好む明るさ(=電流量)にして使うのがアマチュアらしい使い方のように思います。

→ LEDをテスターでチェックする

→ INDEX(目次)のページへ

Page Top▲