オペアンプの増幅(2) 前のページの続き

前のページでは、オペアンプLM358Nを、単電源ででしようして、非反転と反転増幅の回路を作って、直流での入出力電圧の様子を見ました。

このHPは初めてオペアンプを使う人向けの内容ですので、このページはあまり参考にならないと思いますが、さらに、いろいろなことを試していますので、さらっと見ていただくといいでしょう。

ここで使用しているオペアンプ LM358N は、2つのオペアンプが組み込まれていて、5V単電源で使えますし、アナログだけでなく、デジタル用途でも、両電源でも使用できます。 何よりも@50円以下と安価で、少々荒っぽい使い方でも壊れない、使いやすいものです。

もちろん、その他のオペアンプでも、基本的な考え方は同じですので、この型番にこだわる必要はありませんが、安価なものでいろいろ実験をやってみることは、大変楽しいことです。

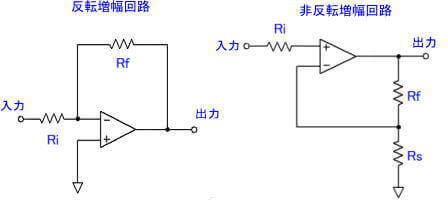

反転増幅と非反転増幅の違いのおさらい

(再掲)

(再掲)

反転増幅回路では、+端子が接地(GND)になっていて、-端子からある電圧を入力すると、出力が反転します。つまり、プラス入力電圧ではマイナス出力電圧として出力されます。

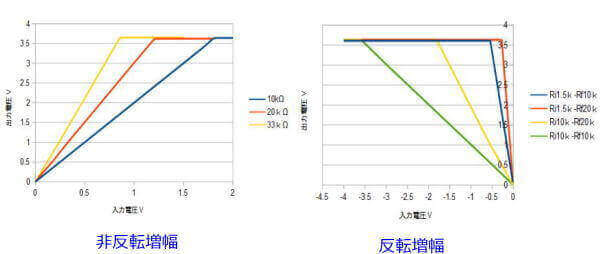

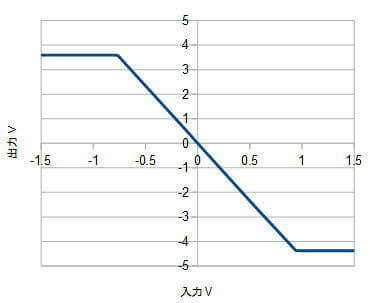

また、非反転増幅回路では、プラス電圧を入力するとプラスの電圧が出力されましたので、前のページでは、測定した出力の状態は次のようなものでした。

出力が横一線になっている部分は、増幅作用が飽和した状態になっている部分ですので、ふつうは、増幅用途では、この入力電圧範囲は使わずに、通常は、斜線の部分を利用します。

「増幅率が高い」ということは、グラフのように、急な傾斜になっているということです。

飽和状態では、直流の場合は、「針が振り切れたMAXの状態」と思えば、その部分も利用できますが、交流では、変な増幅波形になってしまいます。

飽和部分を含める使い方では、スイッチのような感じで使う方法が考えられますが、普通は、コンパレータ(→こちら)のところでやったように、指定の電圧でON-OFFを切り替える使い方のほうがいいでしょう。

この非反転と反転の回路を比べて眺めると、直流の電圧増幅やパワーアンプなどの「増幅」には、プラス電圧を加えるとプラス電圧で出力してくれる非反転増幅のほうが馴染みやすそうな感じがします。

増幅率については、式のように、抵抗の比で決まるのですが、少しだけ違います。 RiとRsは1~10kΩ程度がよく使われます。

非反転増幅 :Vo=(1+Rf/Rs)Vi

反転増幅 :Vo=-(Rf/Ri)xVi

と説明されています。 非反転増幅は、1以下の増幅はできないことになります。

以上がオペアンプの基本的な内容です。 次に、以下で、あまり記事にされていないことをやってみましたので紹介します。 通常はこのような使い方はしないので、参考程度にみておいてください。

適当な電圧を入力しないと・・・

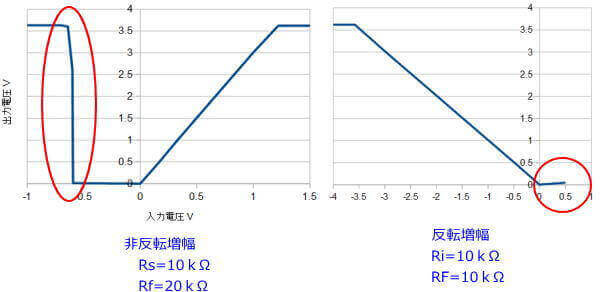

前のページでは、反転増幅回路にはマイナスの電圧、非反転増幅回路にはプラスの電圧を加えましたが、その回路のままで、反転増幅にマイナス、非反転増幅にプラスの電圧を加えてみました。

すると、赤丸の部分で、変な出力になりました。

0Vを境にして、対照形の線にならないようです。 別のところから電圧を入力する場合に、変な入力をすると、全く予期しない出力になるようということのようですが、通常はこんなことをやる人はいないと思いますが・・・。

電源電圧いっぱいに振らせたい場合は・・・

増幅を最大限に利用する、すなわち、上図の傾斜部分いっぱいに使うためには、単電源では、飽和電圧(上図の場合は約3.6V)の半分の電圧を中心に振らせてやればダイナミックレンジが最大になります。

しかし、少しでも飽和電圧範囲に入ると、直流ではそれ以上電圧が上がらない(増幅されない)ですし、交流では波形が変わってしまいます。

高級なオペアンプでは、電源幅いっぱいにダイナミックレンジが取れる(これをレールツーレールRail to railといいます)ように作られているものがありますが、このLM358Nの単電源では、5Vの電源に対して、5Vにはならないで、3.6V程度になっています。

LM358Nを両電源で使う

多くのオペアンプは両電源仕様のものが多いので、LM358N で両電源で使った場合はどうなるのかをみてみましょう。

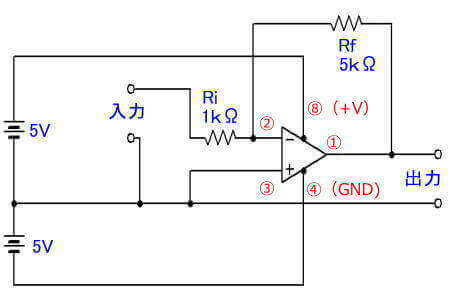

反転増幅回路で、5Vの負電源をもう一つ加えて、さらに、入力はプラス側とマイナス側に分けて、下のような回路で測定しました。

電源端子の接続を間違えないように注意します。 逆につなぐと、オペアンプが破損します。

増幅率はRf/Ri で、計算値は 5 ですが、きっちりと 5倍 の増幅になっていません。 しかし、絶対値で見ると、正負逆向きで同じ数字になっています。

また、プラスとマイナスで飽和電圧が少し違います。

オペアンプ自体の特性なのでしょう。理由はわかりません。 抵抗器などは呼び値を使っていることもありますし、この結果が正常なのかどうかはわかりませんが、ここでは、測定したそのままを書いています。

このように、両電源にすると 0V を中心に、プラスとマイナス入力が反転して出力されています。

両電源を使うことで、電圧の差が単電源の2倍になっていますので、その分、ダイナミックレンジが広くなっています。

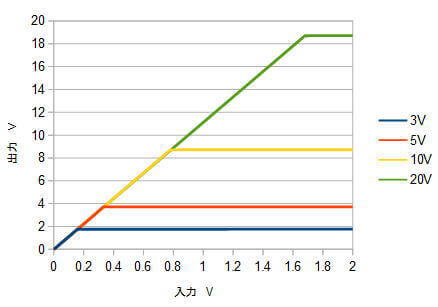

ダイナミックレンジは電源電圧で変わる

単電源に戻って、電源電圧によるダイナミックレンジを調べるために、非反転回路で、電源電圧を変えて入出力状態を測定しました。

電源電圧を高くすれば、傾斜の部分(増幅で利用できる範囲)が大きく取れます。

LM358Nは単電源で32Vまで使用できます。 信号の大きさと増幅率を変えれば、特に電源電圧を上げる必要もないはずですが、雑音などを考えると、あまり電源電圧を下げすぎないほうがいいようですね。 回路内で電源電圧を揃える必要などもあるので、変に電圧を変えないで、標準の 5V に統一するのが使いやすいかもしれません。

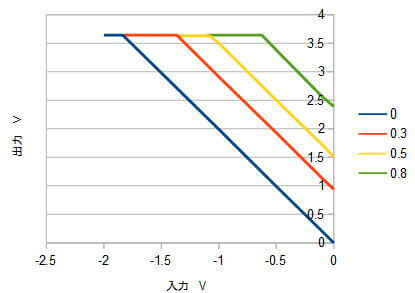

アースのバイアスについて調べてみた

交流の場合は単電源では、電源電圧の中央で上下に振らせるには、入力電圧にバイアスを掛ければいいのですが、ここでは、反転増幅回路で、アースしている3番ピンにバイアス電圧を加えるとどんな感じになるのか・・・をみました。

普通はこんなことはやらないでしょうし、No.3のアース回路に抵抗をつけることなども同様に、やらないほうがいいでしょう。ここでは、実験としてやってみました。

Ri=10kΩ、Rf=20kΩの反転増幅で、0から-0.8Vをかさ上げした状態では下のようになっています。

一番下の線が通常の状態なので、「バイアス電圧x3」だけ上に押し上げられた状態です。 ここでは、プラス電圧入力はしませんでしたが、多分、各線の延長の数値になるのでしょう。

とくに、これを何に使うのかは思いつきませんが、一応「何かやってみた」・・・という内容です。

方形波の増幅の様子

最後に、方形波の入出力状態を見ることで、増幅の様子をおさらいしましょう。

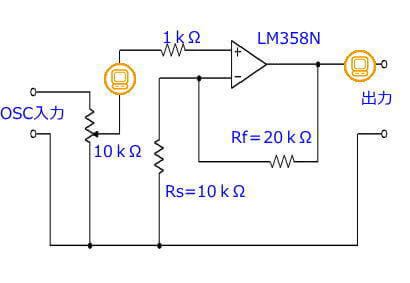

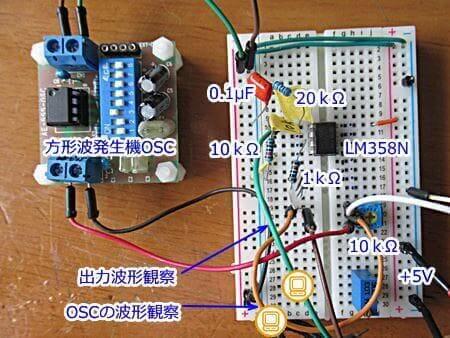

利用する回路は非反転増幅回路で、Rs=10kΩ、Rf=20kΩから、増幅率は1+Rf/Ri ・・・ つまり 3倍 です。 画面のマークは、オシロスコープで波形を見ている部分を示しています。

LM358Nは2個のオペアンプが内蔵されているので、もう一つで発振回路を組んでもいいのですが、その回路は次のページで紹介するとして、ここでは、発振波形がわかっている方形波の発生機を使ってその様子を見ます。

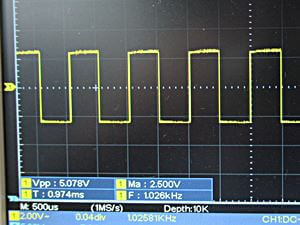

方形波発生機でこのような波形を発生しており、このまま入力すると、上下の電圧差が5V もありますので、LM358Nの飽和電圧を超えてしまうために、10kΩのボリュームで適当に電圧を下げて、上の2箇所(画面のマーク位置)の波形を見ています。

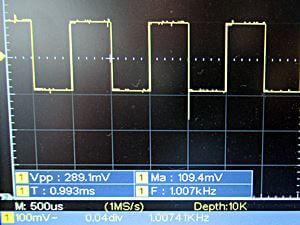

画面数字のように、入力側で Vpp289mV のものが、出力側では 656mVになっています。 2.3倍程度の数字になっていますが、これは、ノイズを拾っている値のようで、波形を画面から読み取ると、2.8倍程度と、計算値に近い値になっています。

いずれにしても、計算値の3倍ではないようですが、それなりの増幅がされているようです。

以上ですが、オペアンプについての本を読んでも、趣味の電子工作に、どのような方法で使えるのか・・・という基礎的な使い方がわかりにくいのですが、増幅率の大きなトランジスタICと考えると、バイポーラトランジスタのように、増幅、発振などのほかに、コンパレータとして簡単に使えることが少しだけ見えてきました。

オペアンプの基礎的な性質を見る実験は以上にして、次のページでは、オペアンプを使った発振回路について紹介しています。

Page Top▲