フォトインタラプタを使ってみましょう

このページでは、前のページの、光を利用する素子の中の透過型のフォトインタラプタをもうすこし紹介します。

フォトインタラプタやフォトリフレクタは、光を出す素子と光を受けて反応する素子が組み合わさった部品です。ここでは、赤外線LEDとフォトトランジスタを使ったもので、動作の仕方や使い方の例を見てみましょう。

ここで紹介している型番は、メーカーでは廃版になっているようですが、同型番も購入可能ですし、同形状のものがあり、使い方や考え方は同じです。

これらは、赤外線LEDとフォトトランジスタが使われていますが、このフォトインタラプタCNZ1023は、コの字型の隙間の両側にそれぞれが配置されています。

この隙間を塞ぐ・塞がない(またはLEDの光を受けるか受けないか)でフォトトランジスタに流れる電圧または電流の変化で、隙間に遮蔽物の有無を判定したり、時間内の変化を利用して、数量や回転数のカウントなどに利用されています。

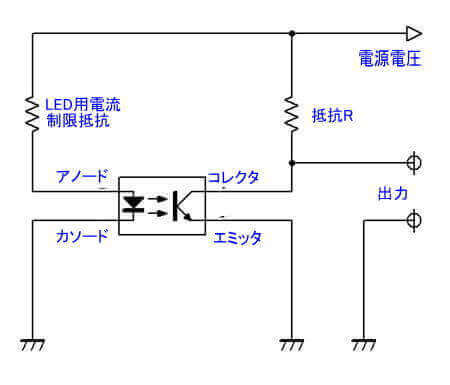

基本的な使い方(回路図)

この回路では、常時にLEDは点灯していて、その光を受けて、コレクタ電流が流れている仕組みになっています。 2つの抵抗器はいずれも電流制限用です。

(注意)購入時の製品をみると、4本足が出ており、LEDとトランジスタ側の片方の足が長くなっていたり、外装に表示があるものもありますが、わかりにくいものがあるので、データシートで確認しながら結線するのが無難です。

次に、この回路で、光の開閉による変化の様子などを見てみます。

フォトインタラプタ CNZ1023の動作

コの字型の隙間部分を遮ると、LEDからの光が遮断されて、フォトトランジスタに電流が流れなくなるので、遮蔽されているときとそうでないときは、出力端に電圧、電流の差が生じます。

(前ページのデータを再掲)

(前ページのデータを再掲)

これは、電源5Vに対してトランジスタ側の抵抗値を適当に変えて測定していますが、フォトトランジスタの特性で電流量は制限されていて、抵抗値の大きさは関係ない感じです。

ただ、この数字から見ると、開閉による電流の差は小さいので、使う場合は、増幅するか、電圧差を捉える使い方をするのが使いやすいような感じです。

私は、1kΩの抵抗で使っています。

このことから、フォロインタラプタの使い方として、

1)品物の有無や穴などの位置を判定して、なにかのアクションをさせる

2)一定時間内の開閉数で、品物の位置判定や個数、回転数などをカウントする

などの使用方法に適していることがわかります。

ここでは、一つの使い方として、遮蔽による電圧差を捉えて、モーターの回転数をオシロスコープで見る方法を試してみました。

フォトインタラプタによる回転数の検出

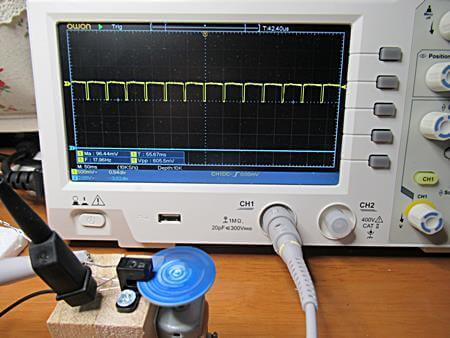

1つの使用例ですが、下の写真のように、手持ちの3V用DCモーターに回転盤をつけて、その一部に切れ込みを入れて、土台にインタラプタ(CNZ1023)とともに固定して、その回転数をはかりました。

電流が変化しているので、電圧も変化しているはずですね。

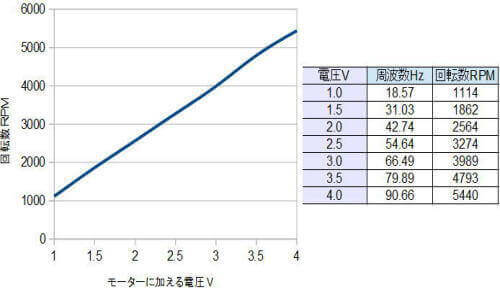

だから、モーターの端子をオシロスコープにつないで、表示されるデジタル情報から毎秒の周波数を読み、それを60倍すると毎分の回転数(RPM)になります。

モーターにかける電圧を変えると、下のような、電圧にほぼ比例した回転数になっているのがわかりました。

これは使い方のうちの一例ですが、インタラプタのコの字内に入るものであれば、①品物があるかどうか ②穴や切込みの有無の判定 ③複数個を使って品物の位置決めをする・・・などの工業的用途だけではなしに、趣味の電子工作にも十分多目的に使えます。

たとえば、上では、回転数をデジタル的に回数として捉えていますが、回転数に応じて光量変化による電流値を、コンデンサでアナログ的な変化にしたり、電圧変化を、このHPの別ページで紹介しているコンパレータの機能を使って制限値を設けて、動作のコントロールをする・・・などを考えるのも面白いと思います。

このHPは、電子工作のヒントになるようなことを書いていますので、具体的な応用例は別に考えることにして、この内容は以上とします。

Page Top▲