このページは電子工作で必須のテスターについての雑学のような話題を書いています。知らなくてもいいけれど、役に立つ時があるかもしれない程度のものです。テスターの使い方の説明はありません。

テスターがあれば気軽に遊べる「電子工作」

電子工作を始めるときは、こちらの記事で、まず、5000円の予算で最低限のものを購入して始めてみることをオススメしていますが、さらに絞って、下のようなものだけでも始められますし、ともかく、最初に「テスター」を用意するようにオススメしています。

テスターは電圧、電流、抵抗値が測定できるもので、無くても楽しめる電子工作もありますが、縁の下の力持ちとなって電子工作に幅を持たせてくれるものですので、手持ちがなければ最初に用意するといいでしょう。

このページでは「テスター」に関する雑学を取り上げています。

これだけ購入すれば結構遊べる

これだけ購入すれば結構遊べる

この写真にあるテスターは、私も使っている最安値帯のテスターで、これでこのHPの内容に十分対応して使えることに驚きます。(価格は変動しています)

テスターは、2つあると超便利・・・

私自身、現在、3つのテスターを使っています。

全て5000円以下のもので、真ん中のものは、電子工作を始める前から20年程度使っています。

→楽天市場の安価なテスターを見るそして、電子工作を始めてからは、このHPの記事にある実験などで、電圧や電流を、同時に測りたい場合が結構あって、黒い安価なテスターを購入しました。

電流計や電圧計などの専用計器を購入するより多機能で安価で使いやすいので、いろいろな自分流のアレンジをして実験などをして楽しみたい方は、ぜひテスターを2つ準備するといいですよ。

なぜ3つも必要なの?

普通は1つのテスターがあれば充分です。 ところが、左の黒色の安価なテスターを購入したところ、超便利になりました。

そして、右のテスターは、オートレンジなので便利だろうと思って追加して購入したのですが、特にオートレンジが使いやすいとは感じないのですが、3つあれば3つを使えるので、無駄にはなっていません。

テスターのトラブルはある?

20年使っている緑色テスターは、3回の電池交換と2回のヒューズ交換をしています。

電池は非常に長持ちで、WEBでは006P(9V)の推奨使用期限は2年程度のようですが、近年の100均の電池でも液漏れしない高性能なものになっているし、使用するときの電力も少ないのか、通常使用では忘れるほど長期間使えるようなのですが、私の電池切れの原因はごく単純な「スイッチの切り忘れ」によるものです。

新しく購入した製品はオートシャットオフ機能があります。 その機能がなければ、待機消費電力は非常に小さいといっても、1か月以上も放置すれば、電池がなくなるので、これは自己責任ですね。

そして、ヒューズの交換を2回しています。

「ヒューズ切れ」は気づきにくく、ヒューズはmAレンジの保護用なので、2回ともに、mAの電流測定値がおかしい値が表示されたので、中を開けるとヒューズが切れていた … という状況です。

これも、計測前にレンジを確かめなかったためでしょう。

mAでの測定値が「何か変?」と思ったら、ヒューズを点検してみましょう。

テスター2台で遊んでみましょう

テスターは、内部に、抵抗を測定するための電池が入っています。

そこでちょっと遊んでみます。

正しい使い方ではないのですが、ともかく下のように、片一方を抵抗の最低レンジにして、もう一方を、20Vレンジにして、電圧を測ってみてください。

抵抗レンジにすると電圧が加わるので、その電圧をもう一方のテスターで測定します。

下のように、2台の両方とも、3V近くの電圧です。

(注)自動レンジのテスターはうまくいかないかもしれませんので避けてください。

このように、いずれのテスターも約3Vの電圧で抵抗値を測定しているようです。

緑色のテスターの取扱説明書を見ると、「開放端子間電圧2.8V、電流2.2mA以下」とありますので、この写真の 2.79V は、その解放端子間電圧が表示されているようです。

つまり、抵抗用の最低レンジにすると2.2mAの電流が流れて、抵抗測定やLEDの良否確認などをさせているということがわかります。

時間があるときに、一度、裏蓋を外して、中の様子をのぞいてみてください。

両方のテスターには9Vの006P乾電池が使われていて、ヒューズの詳細も確認できるので、準備しておけばトラブル時に対応しやすいでしょう。

そんなに使うことがない「オームの法則」

電子工作の本を読むと、まず出てくるのがオームの法則やキルヒホッフの法則などで、計算をするのを嫌う人もいるでしょう。

でも、私のHPの内容を読み直してみても、キルヒホッフの法則は使っていませんし、オームの法則は数か所で使っているものの、使わないと前に進めないというものでもありません。

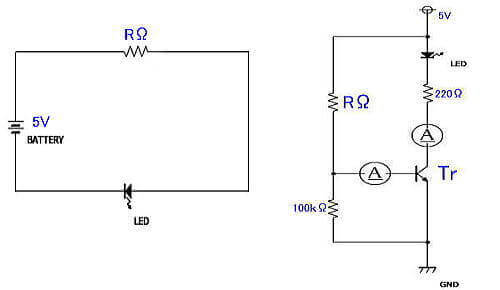

記事では、下のような、電流制限抵抗を求めたり(→こちら)、トランジスタのベースに流れる電流を決めるための抵抗値を求めるとき(→こちら)に、オームの法則を使っているのですが、内容は、計算や法則を使わないとできないというものではありません。

私自身も、これらのLEDやトランジスタでの回路を計算式を交えて説明していますが、例えば、電源電圧が5Vの場合には、LEDには220Ω、トランジスタには33kΩ と、馬鹿の一つ覚えのように、計算せずに使っていますし、 LEDの220Ωが100Ωでも470Ωでもどうでもいい感じですし、トランジスタの33kΩが47kΩでも動いてくれます。

実情はアバウトでも問題になることはないし、難しい計算はしないでも、動作します。

|

OSOYOO(オソヨー)金属皮膜抵抗器 抵抗セット 10Ω~1MΩ 30種類 各20本入り 合計600本 (600本セット) 新品価格 |

電流I・電圧E・抵抗R ・・・ E=IR I=E/R R=E/I

式や記号が出てくるとわかりにくいし嫌だという人も多いでしょう。

ただ、中学時代に習ったオームの法則は何かしら頭に残っていると思います。

オームの法則は、回路に電流を流すと、電圧と電流と抵抗の関係から、2つがわかれば、残りが計算できるという優れもので、これは1つの「道具」のようなものです。

道具が使えなかったら、結果を確かめればいいだけです。

それには「テスターなどによる測定」が心強い味方です。

話はそれますが、抵抗器の役割は ①電圧を下げること ②電流を制限すること の2つがあるので、私はしばしば、負荷に1Ωの抵抗器をつなげて実験したり考えたりすることがよくあります。

抵抗が「1」なので、「1」をかけたり割ったりすればいいので、電圧と電流の大きさがわかりやすくなりますし、E=IRで、Rが1なので、1Vなら1Aなら、2Vにすると2Aの電流が流れます。

電圧を上げると、電流も上がりますので、理解するきっかけができます。ヒントになれば。

下の写真は容量の大きなセメント抵抗(1つ50円程度で入手できます)で、電圧と電流の感じがよくわかりますので、結構便利に使っています。

こんなことからだんだんと、E=IR が、頭で理解できるようになりましたから。

1.0Ωのセメント抵抗

1.0Ωのセメント抵抗

感電とオームの法則の話

「42Vは死にボルト」という語呂合わせを見聞きしたことがありますか?

人間の体内に50V以上で20mA以上の電流が流れると、通り道が悪いと死に至るとされています。いわゆる「感電死」します。

過去には100V電化製品の裏蓋を開けて感電したとか、短絡させて大きな火花が散った … ということはしばしばあり、うそのようですが、「ビリビリ」と感じたら心臓の鼓動を確認していたものです。

ここでの電子工作では100mA程度の電流を扱っているものの、電圧が5Vしかないので問題はないだろうと思うかもしれませんが、例えば、コイルを使ったブロッキング発振回路では、瞬間ですが10倍以上の50V程度の電圧が加わっているので、ちょっと、感電について知っておくといいかもしれません。

まず、テスターを使って自分の体の抵抗値を調べます。

まず、「テスター」の高抵抗レンジで、指先を湿らせて、両端子強く握って、自分の体の抵抗値を測定してみてください。 濡らし方と握り方で抵抗値は大きく変化しますね。

私の場合は、(値はバラバラですが) 350kΩ~1500kΩ程度です。

文献によると、人間の体の抵抗値は5.5kΩというのがありましたので、自分の測定値より低い抵抗値なので、5.5kΩだとして感電について考えましょう。

感電した時に流れる電流量はオームの法則から 50V/5500Ω ≒9mA と計算できます。皮膚を通すと 50/350000≒0.15mA ですね。

つまり、過去のように100Vに触れると、18mAなので危険な数値です。 しかし、50Vでは危険値に達していませんし、皮膚を通しての抵抗値は高いので、このHPで扱っている範囲は感電については考えなくてもよさそうということです。 安心して工作して問題ないようです。

このように、測定と法則を使うと、いろいろなことがわかる … という一例です。

計算値と実測値は違っているもの

LEDの記事でも取り上げていますが、オームの法則での計算値と実測値は合う場合もあり、そうでない場合も出てきます。

しかし、最終的には実測値で考えればよくて、テスターでしっかり測った数値で考えればいいということにしておけばOKです。

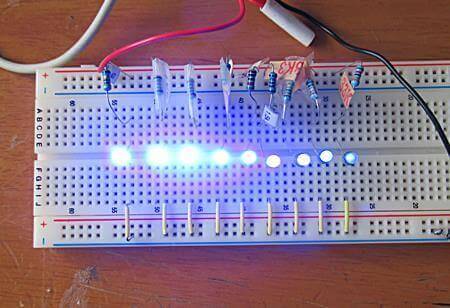

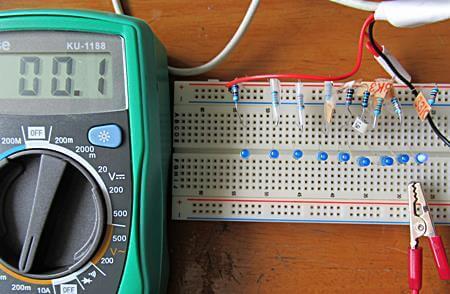

例えば、5Vの電源を使って、電流制限用の抵抗器を変えて3V用の高輝度LEDの光り方を調べたところ、下のような結果で、その電流値を実測したのが下表です。

ここで、47Ωの場合をオームの法則で計算すると、R=E/Iから、(5-3)/47≒42.6mA で、820Ωの場合は (5-3)/820≒2.4mA、 10kΩの場合は (5-3)/10000≒0.2mA など、計算に近いものもあるし、そうでないものもあります。

誤差の原因はいろいろ考えられます。 呼び抵抗値ではなく、実測の抵抗値で計算すべきだとか、電圧の精度や、個々のLEDの特性を調べないといけないとか、精度を外れた抵抗器は問題があるとか、温度はどうなのかとか … でも、これも、オームの法則は「道具」だと考えると、実測値で考えればそれでいいということで納得しておけばいいのです。

私たちは研究者でも製造責任のあるプロではありませんから。

| 新品価格 |

*****

それよりも、この実験で、0.1mAの電流でもLEDが点灯していることに驚きませんか? 先ほどの、テスターでLEDの良否を調べるときの電流は2.2mAでした。再確認すると、確かに0.1mAでも点灯しています。 だからうまく考えてテスターは作られているということにも驚きます。

このように、「ともかくやってみる」「確かめる」ことで自分を納得できます。

これが電子工作の楽しみだと私は思っているのですが、このような疑問を深堀りして書いてくれている書籍は、まず、ありませんので、このようなことをやってみるのは、まさしく「自分の世界」そのものでしょう。

Page Top▲