磁気に反応するホールICをつかってみよう

「ホールIC」は、ホール素子を使った磁気センサで、磁気の強さに応じて「電圧」を変化させます。 これとは別に、磁気の強さで抵抗値が変化する磁気センサに「磁気抵抗素子」があります。(→こちらに磁気抵抗素子の記事があります)

市販のものには、ラッチタイプ、スイッチタイプ、アナログ出力タイプなどがあり、いずれの単価も100円以下ですので、いろいろなタイプを使ってみると面白いでしょう。

ここでは、「ラッチタイプのSK1816G」を使った紹介をしています。

この「ホール素子」は、磁石のN極を近づけると、電圧出力がHighになり、S極を近づけると、出力がLowになります。 つまり、磁界の向き(N極かS極か)の判別ができますので、アイデア次第で面白い使い方ができそうです。

ホールICの「スイッチタイプ」は、磁石を近づけるとLowになり、離れるとHighになるものです。 これには、単極に反応するものと、どちらかの極性に反応するものがあります。

また、「アナログ出力タイプ」は、N・Sの向きによって、また、磁気の強さで電圧出力が変化するタイプです。 電流と距離との関係が検出できるという使い方ができます。

もちろん、ホールICを使って、角度や位置の検出などもできるので、複数個を使うなど、いろいろと使い方を考えてたり試してみると、遊びの範囲が広がります。

ここでは簡単な紹介だけですが、安価な部品ですので、いろいろな型番を購入しておいて、アイデアを絞り出してください。

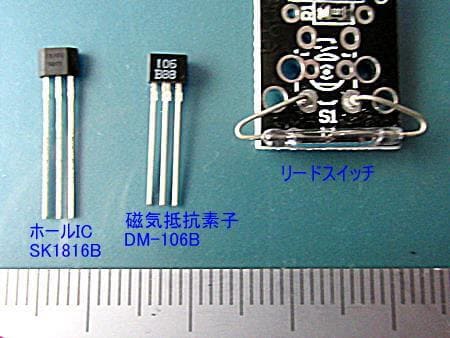

初心者にも簡単に使える、いくつかの磁気センサ

磁気に反応するセンサーは、このHPでも上のようなものを簡単に紹介しています。

これらは、いずれも、磁気に感応するセンサーです。 ここで紹介する「ホール素子」と「磁気抵抗素子(→こちらに記事)」と「リードスイッチ(→こちらに記事)」で、この中で、最も使いやすいのはリードスイッチかもしれません。

このリードスイッチは、磁石を近づければスイッチが入りますので、ドアの開閉検知などや、模型の機関車や車などが近づくとなにかのアクションをさせることもできますね。

もう一つの「磁気抵抗素子」は、磁気の大きさで抵抗値が変化するセンサーで、磁石との近接距離をはかったりするにはいいのですが、紹介しているページにあるように、抵抗の変化幅が小さいので、信号を増幅をする必要があって、少し工夫がいりそうです。

しかし、いずれの価格も安く、回路を組むにも、部品数が少ない回路で使えますので、ぜひ使ってみてください。

「磁気」という言葉を難しく考えないで、磁石を近づける、遠ざける・・・という感じで捉えておくと、磁石とセンサーを用いて、その接近状態や位置の検知、モーターや運動体の回転状態の感知などができますし、磁石の面がN極かS極か・・・なども判別できるものもあるので、様々な用途に応用して使うことができそうです。

ON-OFFスイッチ(フタやドアーの開け締め検知) 距離測定(磁石との距離検知) 回転状態の検出(モーターの回転位置・回転数検知) 電流の検出(磁気の大きさによる電圧電流変化) など、電子工作としても、また、実用的なものでも、いろいろなことに利用できそうです。

ここで紹介している「ホールIC」は、1種類だけですが、理論や専門的なことは考えないで、「ホールIC」を使って、簡単に何かができそうですよ・・・ということを感じてください。

ホールIC SK1816G

ホールICは、ホール素子にスイッチ機能を内蔵して一体化したものと考えていいでしょう。 磁石(マグネット)を近づけると電圧が変化するセンサーです。

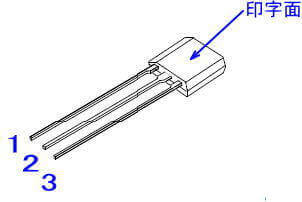

ここでは、SK1816G(ラッチタイプ)のSIPパッケージという、トランジスタのように、足のついているものが使いやすいので、これを使って説明します。

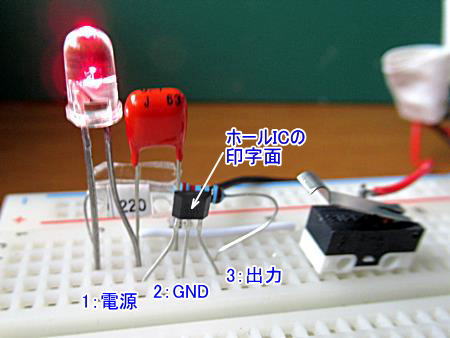

上の写真のように、小さなものです。

3本の足は、1:電源 2:接地 3:出力 の端子になっています。

このホールICはONかOFF(High-Low)のスイッチのように動作します。

「ホールIC(SK1816G)」は電源につなぐだけで動作し、常温~100℃程度の環境で使うのであれば、簡単に使えて、ノイズの影響も受けにくいので、電子工作でなにかしようと思えば、使い勝手の良いセンサーでしょう。

電子工作用途としては、「扉やフタを開けると何かが起こる」「磁石を近づけると何かが起こる」 ・・・ というようなことだけでも、いろいろな状況で使えそうですし、その使い方としては ON-OFFスイッチ、近接の感知、回転の感知 ・・・、などと、使う用途は無限にあるので、アイデア次第といえます。 ここでは簡単な使用例を紹介します。

磁石を近づけるとLEDが点灯する回路

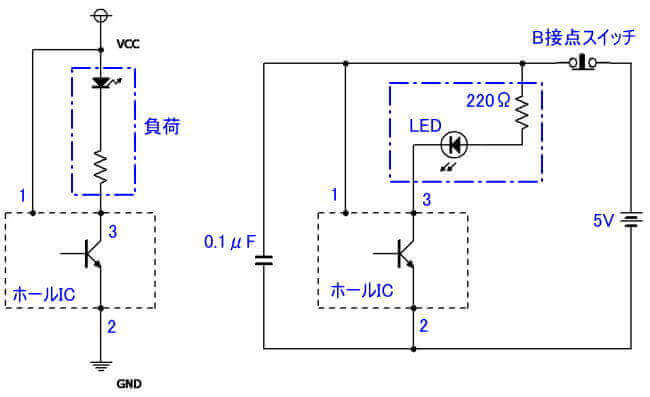

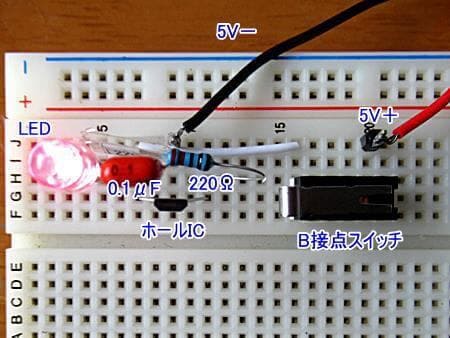

ここでは、磁石を近づけるとLEDが点灯する回路を作ってみます。

下左は原理図で、右は、回路の例です。 これは、ホールICに磁石を近づけるとLEDが点灯します。

この回路中の 0.1μF のコンデンサはノイズ除去のためのものです。 また、ここにあるB接点のスイッチは、ホールICが、一度ON(High)状態になると、その状態がずっと保持されたままなので、LEDを消灯したいときに、スイッチを押して消灯させるようにしています。

B接点スイッチは、何もしていないときは、図のように導通している状態で、スイッチを押すと回路が切断されるスイッチです。(押すと導通するスイッチはA接点スイッチ、切り替えスイッチはC接点スイッチ・・・でしたね)

そして、後で説明していますが、この回路では、LEDが点灯していなくても、常時、ホールICを通じて少しだけですが電流が流れています。

動作を確認してみましょう

磁石をホールICの印字面に近づけるとLEDが点灯します。

このホールICの場合は、磁石の「N極」を近づけると点灯し、点灯している状態で「S極」を近づけると消灯します。

NとSを交互に近づくと順次にON-OFFします。 つまり、「N極」と「S極」を区別するようなしくみです。

いったん点灯すると、磁石を遠ざけても、LEDは点灯したままです。

そこで、LEDを消灯させるには、点灯状態でスイッチを押すと(B接点なので押すと回路が切れるので)LEDは消灯します。

スイッチから手を離すと、再び回路はつながって、ホールICには微小電流が流れた状態の「待機状態」になっていますが、LEDは消灯したままです。

このとき、回路には7.6mAの電流が流れています。

「N極」を近づけてLEDを点灯させたときの電流は20.9mAです。

LEDは通常の2Vタイプですので、制限抵抗220Ωに流れる電流の計算値は (5-2)/220≒0.0136A で、ICの電流を合わせると、13.6+7.6=21.2 となるので、ほぼ計算通りの電流が流れているようです。

しかし、このホールIC(SK1816G)の定格値(20mA)以上に電流が流れていますので、これは問題ですね。

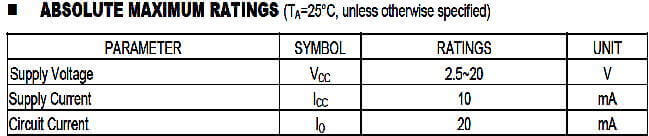

これは、今回使ったホールIC(SK1816G)のデータシートの「絶対最大定格」の表の一部です。

供給電圧(Supply Voltage)は5Vで問題ありませんし、供給電流(Supply Current)7.6mAで問題ないのですが、回路電流(Circuit Current)は定格をオーバーして、20.9mA もの電流が流れています。

表は最大定格なので、20mA以上は流してはいけないので、この状態では、電流値を下げないと、ホールICが破損してしまいます。

実際には、長時間点灯させていてもホールICは破損しませんでしたが、ここでは正しい使い方をしなければなりません。

220Ωの抵抗を増やして、電流を制限してもいいでしょう。 例えば、330Ωの抵抗にすると、計算値では、 (5-2)/330≒0.009(=9mA) で、問題ないのですが、LEDに流れる電流が少ないと、若干ですが、輝度が下がります。

そこで、ここでは、普通タイプのLEDを、3Vの高輝度LEDに変更して電流値を測定してみました。 すると、16.7mAでしたので、この方法でもOKでしょう。

3VタイプのLEDに流れる電流の計算値は、(5-3)/220=0.009A 9mA+7.6mA=16.6mAで、実測と計算値もあっているようですから、これで問題はないでしょう。

このホールICのデータシートは、英語なのでわかりにくいのですが、大切なことが書かれています。 上のような内容は、なんとなくわかると思いますので、データシートをWEBで探して読む習慣をつけておくといいでしょう。

ここからはアイデア次第・・・

このホールICには大きな電流が流せないので、例えば、リレーを動かしたり、モーターを回すには、最大許容電流が20mAでは足りませんので、この場合はトランジスタを使えばいいことがイメージできるでしょう。

トランジスタの増幅は、色んな場面でとりあげている方法ですので、ここでは省略します。

ホールICには3種類のタイプが

この「ホールIC」には、今回使っっている SK1816G のように、用いる磁石の ①「S極・N極」を区別するもの と、例えば、 ②「S極」を近づけると動作するもの ③「S極・N極」のいずれでも動作するもの ・・・等があります。

今回使ったSK1816Gは、N極で点灯した後に、磁石を遠ざけても点灯状態が保持されています。 しかし、他のものでは、これとは違った動作をさせるものもありますので、データシートで調べるか、安価ですので、いろいろ購入して、それを使ってみるのもいいでしょう。

私は、このタイプしか手持ちがありませんので確かめていませんが、秋月電子さんのHPで、「ホールIC」で検索すると、いろいろな型番が出てきます。 非常に安い部品であるのに無限の楽しみが広がりますので、いろいろなセンサを購入して、いろいろ試してみると面白いでしょう。

蛇足ですが、今回は「100均のダイソーさん」で購入した6mm径の超強力マグネットを使いました。 ネオジム超強力マグネットの小さいものを購入しておくと、磁気センサー動作用以外にも、いろいろのものに使えます。

更に蛇足ですが・・・マグネットのN極 S極の見分け方

ホール素子に近づけて反応を見る場合に、その磁石(マグネット)の面の、どちらがN極かS極かを確認しておく必要があります。

簡単な方法は、磁針(コンパス)を使います。

これは、簡単確実ですが、うっかりしていると間違いやすいことですので、もう一度、しっかりと覚え直しておきましょう。

北極はS極になっています

磁針(コンパス)の N は「NorthのN」 ですが、磁力線の向きは地球の南極から北極に流れているので、地球の北極は S極 になっています。

北極のS極が磁針のN極をひきつけていますので、磁針の「北方向側(下の写真で赤の先が白い側)」はN極ですから、下の写真の磁石の面はS極であることがわかりますね。

北極はS極で、南極はN極になっているですが、英語の「North Poleは北極」というような覚え方をしていると、きっと間違いますので注意が必要です。

検知に使う磁石のN・S極を確認したら、磁石の本体に「印」をつけておくといいですね。

***********

記事は以上になります。 ここではホールICを使った簡単な回路を紹介しましたが、このHPでは、初めて電子工作を始める方が手軽に楽しめるように、アナログ、低電力、直流のものを主に扱い、高度な理論や計算をしなくても理解できる内容にしていますので、実際に手を動かして電子工作を楽しんでいただきたいと思います。

→次のページで、別の磁気センサ「磁気抵抗素子」を紹介しています

Page Top▲