オペアンプの増幅回路 反転増幅・非反転増幅

前のページでは、オペアンプの使い方の一つの「コンパレータ」として動作させた様子を見ました。

ここからは、「増幅」についてみるのですが、直流増幅を電子工作に使うための基本として、反転作動増幅(反転増幅)、非反転作動増幅(非反転増幅)のようすを見ながら、電子工作に使えそうなヒントを探していきましょう。

オペアンプLM358Nの単電源で増幅の様子を見ます。

もう一度おさらいして確認しておきましょう

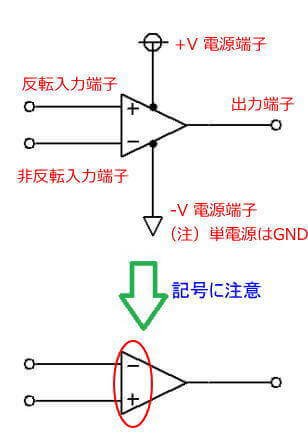

オペアンプは、図の左側の2つの入力端子の電位差をゼロにするように内部で増幅力が働いて大きく増幅されて、右の出力端子に出力します。

この入出力電圧の大きさの比を「利得(ゲイン)」といい、40dB(100倍)程度にするのはお手のものですが、通常は、負帰還を使って、ゲインを下げた使い方をします。

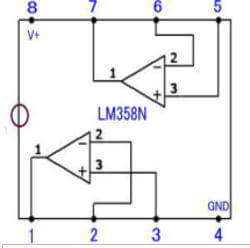

LM358Nには2つのオペアンプが組み込まれており、電源が共通で、1つのオペアンプには、上図のように、2つの入力端子と1つの出力端子があります。

そして、通常の回路図には、電源は省略されて書かれていないのが普通ですので、型番からデータシートをみて、両電源で使う必要があるのか、単電源でも使用できるのか、GND(接地)端子はどうなっているのか・・・などをまず確認しましょう。

反転回路、非反転回路、バーチャルショート

オペアンプの基本事項を簡単に説明します。

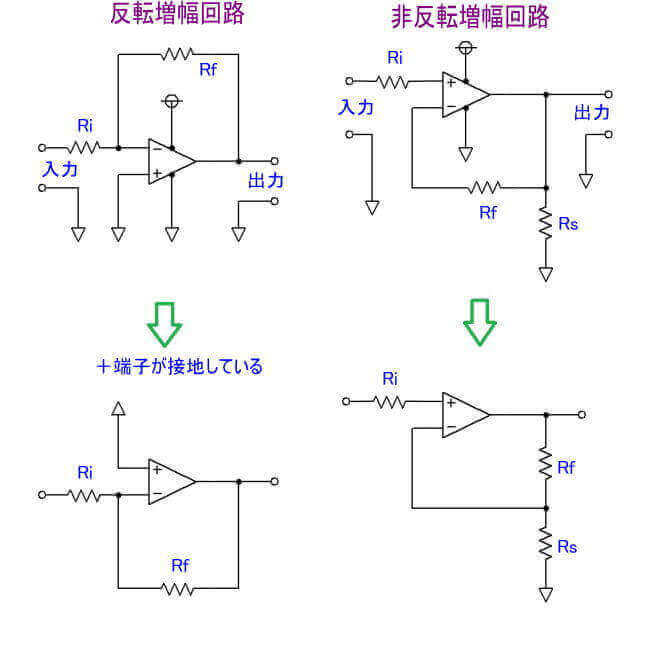

入力端子の+は非反転入力端子、-は反転入力端子とも呼ばれます。 そして、「どちら側に入力するか、どちら側に接地してバイアスを与えるか」によって「反転増幅」「非反転増幅」という2つの基本回路があります。

そして、オペアンプの両電極間の電圧が0Vになるように、オペアンプは動作しますが、その動作の仕方を「バーチャルショート(仮想短絡)」といい、そうしようとする動作によって、仮想のゲインが無限大になります。

そのために、オペアンプの理想の状態は、原理的に、ゲインが無限大になるのですが、実際には無限大になりませんが、40dB(100倍)という大きな増幅度を持つので、適当に下げたゲインで使用するのが一般的です。

反転回路では、+入力であれば、その位相が反転して、-出力(または-入力が+出力に) になります。 そして、非反転回路では +入力 は位相が反転しないで、そのまま +出力される・・・ ということから、反転・非反転という言い方をして区別しています。

ここでは直流しか扱っていませんので、それが両回路ではどうなるかを見ます。

交流入力では、普通は0Vを中心にプラス側マイナス側に電圧が振れるために、単電源の場合は、バイアス電圧を与えてゼロ位置を調節する必要がありますが、今回は直流の片側の入力ですので、その必要もないので、直流電圧を加えて、増幅の様子を見ます。

ここで使うLM358Nは8ピンのオペアンプは、内部に、2つのオペアンプがパッケージされていますので、その一つ(片方)を使います。

言うまでもないことですが、この出力される電圧、電流は、電源から供給されています。 そのために、先のページでも見たように、出力は電源電圧以下の出力電圧に制限されますし、さらに、電源(電圧)が変動すると、出力がそれにつれて変動します。

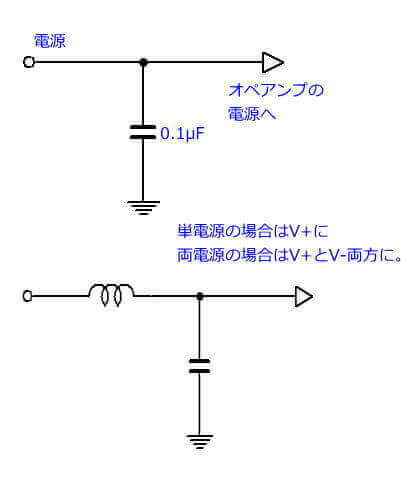

そして、電源の「質」は重要です。 ここでは実験回路ですので、とくに、回路図には書いていませんが、オペアンプは高い増幅率を持ち、CRなどを使うと、予期しない発振やノイズが発生するので、下のような、ノイズ対策が必須です。

図のように、コイルを併用すれば、よりいいのですが、オペアンプや発生する発振周波数によってインダクターの値を変える必要があり、値を決めるのは専門的になるので、最低でも、0.1μFのパスコン(バイパスコンデンサ)を用いて電源の質を高めることを忘れないでください。

この発振対策は、直流回路ではほとんど問題になることはないようですが、交流になると、いろいろな問題が出てくるようですので、普段から対策することに慣れておきましょう。

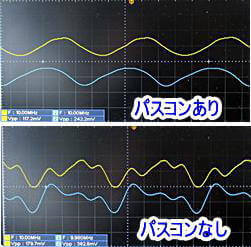

ここでは交流はとりあげていませんが、試しに、LM358Nに内臓の2つのオペアンプに、10MHzのサイン波を反転増幅回路と非反転増幅回路を組んで入力し、同時に出力させてオシロスコープで波形をみました。(もっとも、このやり方は、LM358Nの許容範囲を超えていますが・・・)

反転回路と非反転回路では、位相が半波長だけずれています。 また、0.1μFのパスコンのあるなしだけで、全く違った波形になってしまうような問題が出ています。

これをみても、交流(AC)を扱う場合はいろいろ難しいことがあるようですが、ともかく、直流回路であっても、安心安全のために、電源のノイズ対策をすることを忘れないようにしましょう。

反転増幅回路と非反転増幅回路

この「反転」と言う言葉は、直流で言えば、「+電圧」を入力すると増幅された出力は「-電圧」が出力されることから、このようによばれます。(ここでは、マイナス電圧を入力して+電圧を出力させます)

もう一方の「非反転」とは「+電圧入力は増幅された状態で+の電圧が出てくる」ということです。

交流では「位相」という言い方をされます。直流での反転はプラスマイナスが逆転していることを言います。

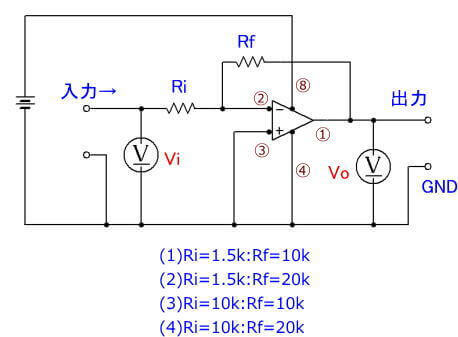

基本の回路例でみると、次のような違いです。

わかりにくいかもしれませんが、+端子を接地しているほうが「反転回路」で、-端子側を接地しているのが「非反転回路」です。

何が違うのかというと、入出力の位相が違うのと、増幅率が違う・・・ということです。

もちろん、このように、同じ回路でも、少し書き方を変えるだけで、全くイメージが変わるので、私は、それが、どういう回路になっているのかは、まず、「接地している側がプラスかマイナスか」をみて、プラス側を接地するのが「反転回路」と覚えています。

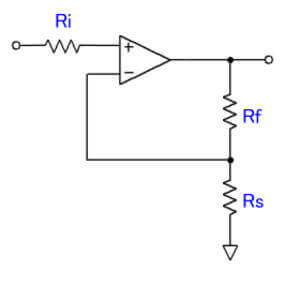

非反転増幅回路

非反転増幅回路の基本回路はこのようなものです。

マイナス端子側が接地されていて、下図のRs・Rfを変えることで増幅率が変わります。(ここでは、イメージを持つ程度でいいですよ)

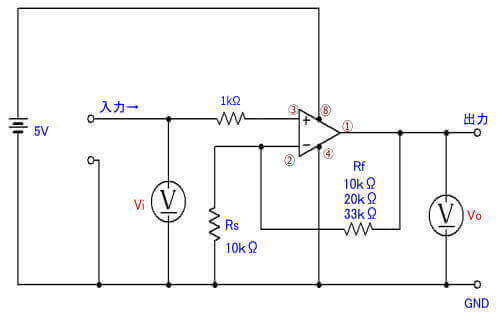

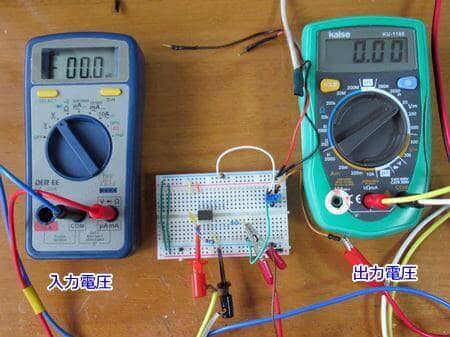

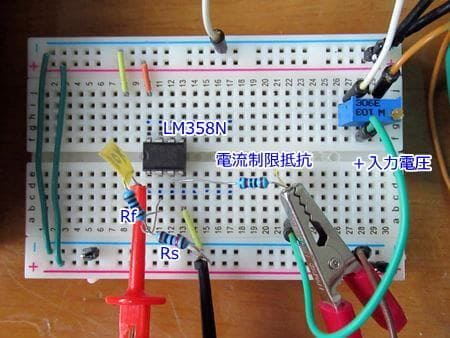

入力電圧Vi と出力電圧Vo の関係をみるために、5Vの単電源を用いて、別回路から電圧を入力したときの出力電圧を、下のような回路で測定してみます。(上図と違った感じがしますが、同じ回路です)

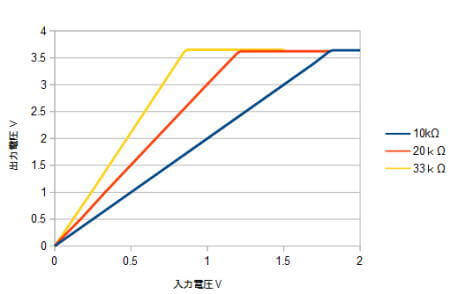

Rsは1~10kΩ程度が使われることが多い・・・という説明があったので、Rs=10kΩで固定して、Rfを10・20・33kΩに替えて入力電圧を変えて測定しました。

この回路では、入力側の抵抗1kΩ(Ri)は電流制限抵抗ですので、 1~10kΩ程度でいいでしょう。

MOS型のオペアンプでは「ラッチアップ」とよばれる、入力のちょっとした信号変化で暴走する現象が起こりやすいので、必ずこの Ri を入れるようにすることが推奨されています。(このLM358Nはバイポーラ型です)

増幅率は、Vo=(1+Rf/Rs)Vi ・・・(1) になっていると説明されています。 つまり、この非反転増幅では、少なくとも、増幅率は1以上になるということです。

グラフでは、勾配のきつさが増幅率の大きさを表しています。 そして結果は、ほぼ計算値の値になっていることがわかります。

傾斜部分が増幅に利用するところで、平行部分は飽和している部分ですので、通常は使いません。

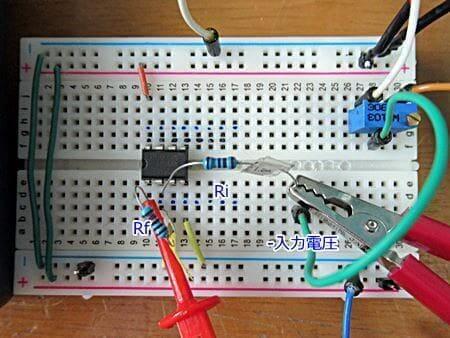

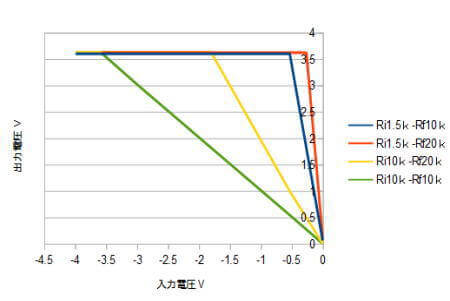

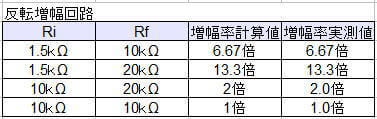

反転増幅回路

入力電圧に対して、反転した出力になる回路で、ここではマイナスの電圧(負電圧)を入力してプラス電圧を出力させています。(このとき、プラス電圧を入れると、マイナス電圧が出力されます)

Ri は1~10kΩ程度がよく使われるとあったので、ここでは、違いを見るために、1.5kと10kΩにして、次のような回路で様子を見ました。

結果は次のようになりました。

反転増幅のViとVoの関係は、

Vo=-(Rf/Ri)xVi ・・・ と説明されています。

つまり、増幅率はRfとRiの比になるのですが、これも計算通りになっています。

ただ、入力0V付近では、オペアンプ自体の特性の問題なのか、値が直線的ではなく、やや不安定でした。

このオペアンプLM358Nは、バイポーラトランジスタで構成されているものなので、MOS型トランジスタが使われているものよりは取り扱いが簡単ですから、使い方を気にせずに、いろいろな電圧を入れてみた結果を、次のページで紹介しています。

ここでは特に、電源のプラスマイナスを間違えないことに注意してください。

簡単な電子工作で使えそうなこと

ここでは直流入力しか説明していませんので、オペアンプの凄さがわかりにくいのですが、①オペアンプは簡単に使える「電圧増幅器」として、比例部分を使えば電圧のコントロールができますし、②電圧変化を捉えて、スイッチのような使い方ができる・・・ ということなどをイメージしていただけると思います。

これの実際の使い方については、別のところで考えるとして、ページを変えて、もう少し増幅についてみてみましょう。

Page Top▲