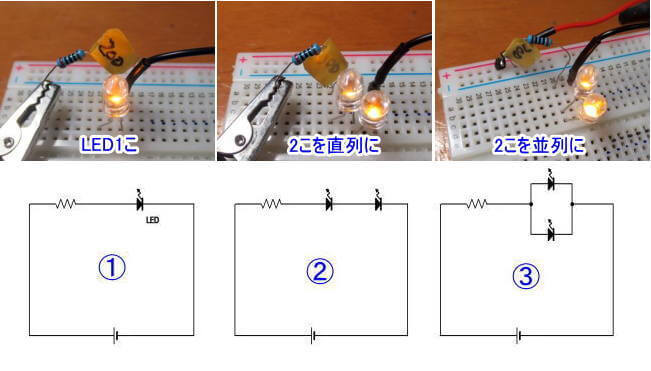

LEDを直列つなぎ・並列つなぎで多数個を点灯させる

イルミネーションなどでLEDを多数個を点灯する場合などで、直列や並列に複数のLEDをつなぐ場合の明るさや電流の流れ方などを見てみましょう。

通常は、多数個を同時に点灯する場合でも、LED一つ一つに抵抗器を配して個別に点灯させるのが一般的ですし、デジタル的に点灯させる例が増えていますので、この記事のような使い方はされないと思いますが、知識として知っておくといい内容です。

さらに、LEDの種類や色やメーカーなどが違う、異なるLEDを混ぜて直列や並列につないで使うと、うまく点灯しませんから、LED多数個をつなぐ場合は同一のものでないとうまく点灯しない … と考えておいてください。

(お断り) 近年は高輝度LEDやディスプレイ用の面発光タイプの明るいLEDなどが安価になって、イルミネーションなどに使いやすくなっています。 高輝度LEDを使えば 1~3mA程度 の電流量で十分明るいですから、 記事の内容を参考にするのもいいと思いますが、ここでは、基礎的な状態を見るために、あえて2Vタイプの普通LEDを使っています。現実的でない点はご了承ください。

LEDは、電流量で明るさが変化します。 複数のLEDを同時に点灯させた場合のちがいをみます。

LEDを多数個つなぐ場合は、直列つなぎ②と 並列つなぎ③ があります。 ここでは、順電圧が2V用の普通LEDを2個に増やした場合の電流の状態を実測してつないだ時の変化や対応をみていきます。

LED2個をつなぐと、当然、1個より暗くなる

LEDを1つ点灯させている回路に、もう1つのLEDを追加すると、個々のLEDは電流が分散されて暗くなります。

それをもとのように明るくしようとすると、個々のLEDに流れる電流を増加させることをしないといけないのですが、直列と並列では様子が違うので、その違いを見てみましょう。

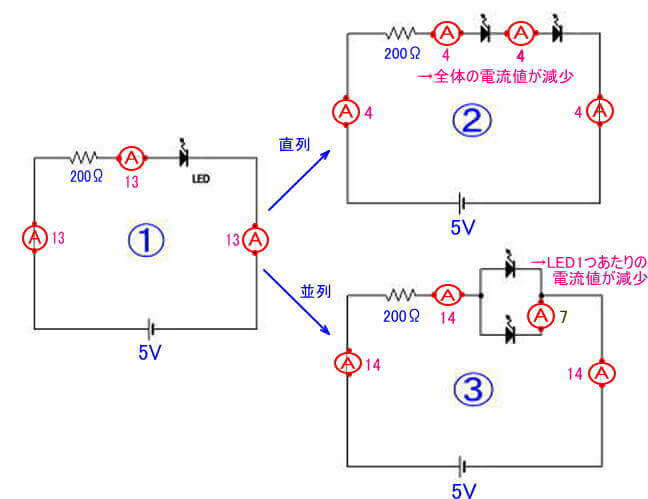

直列につなぐ場合②と 並列につなぐ場合③ では、LEDの数が2個に増えると、いずれも、LED1つあたりに流れる電流量は減って暗くなるのですが、ここでは、電圧と抵抗を同じにしているので、個々のLEDの電流が減る様子は違います。

丸A記号は電流計で、ピンク数字は電流mAの実測値です。

【直列につないだ場合】

LEDを直列につないだ場合は、抵抗器をふくむ回路に同じ電流が流れますが、LEDごとに電圧降下が生じるので、抵抗値が同じなら、LED1個の時に比べてLEDに供給される電圧が不足するので、明るさに必要なだけの電流が流せなくなって暗くなってしまいます。

【並列につないだ場合】

並列にすると、LEDが増えたことで電流を分け合うので、1つあたりのLEDに流れる電流が低下して、両方のLED共に暗くなります。

いずれもそれぞれのLEDに流れる電流が少なくなって暗くなるのですが、この様子をもう少し詳しく見ていきます。

LEDを2個直列にした時の電圧や電流の変化

|

ANMBEST 1500点電子部品DIY品揃えキット、3mm LEDランプ、5mm LEDランプ、セラミックコンデンサ、電解コンデンサ、三極真空管トランジスタ、ダイオードトランジスタ、抵抗器 新品価格 |

LEDを2個を直列にした場合は、各LEDと抵抗器で電圧降下が生じるので、それぞれのLEDを十分に輝かせる電圧が下がって、回路に流れる電流量が低下します。

LED1つで約2Vの電圧降下があるので、5Vの電源では3つのLEDを直列につなぐと、抵抗器が無くても、完全に電圧不足になって、どのLEDも点灯しません。

対応策は、元の電源電圧を高くするか、電流制限抵抗を小さくする方法になります。

抵抗器が同じなら、LEDが2個になると、電流は1/3に

電源電圧5V、抵抗器200Ωで、LED1つで2Vの電圧低下をするとすれば、LEDが1つの場合(上の図の①)は、オームの法則A=V/R=(5-2)/200=0.015A すなわち15mAと予測できます。(実測値は13mAとなっていますが、各部品ごとの実際の測定値を使って計算すると計算値との誤差は小さくなるでしょう)

LEDを2つ直列にすると、A=V/R=(5-2-2)/200=0.005A となります。

実測値を見ると、LED1つの場合は13mAだったのが4mAになっており、約1/3の電流値になってしまっている状態で、計算でもそれが確かめられました。

LED2個を並列にした時の電流や電圧の変化

LEDを並列にして増やすと、それぞれのLED部分にかかる電圧は変わらないのですが、全体に流れていた電流が2つのLEDに分散されので、LEDが1つの場合に比べて、LEDが2つになるとそれぞれの電流が半分になって、どちらのLEDも暗くなります。

ここでも、抵抗器によって電流が制限されているので、同じ仕様のLED2つを並列にすると、それぞれのLED部分に流れる全電流が分配されて、LED2つの場合は1/2に、3つを並列にすると1/3になります。

計算上では、LEDに流れる全電流が15mAであれば、2つを並列につなぐと1/2の7.5mAになります。 実測すると、13mA→7mA と約1/2になっていますね。

明るくするには、電流を増す対策をとる

LEDの数を増やしたことで暗くなった対応策は、LED1つあたりに流れる電流値を増やせばいいのですから、それをオームの法則のA=V/R から考えると、 電流値Aを大きくするためには、 ①電源電圧を上げる、 ②抵抗器の抵抗値を下げる という対策をします。

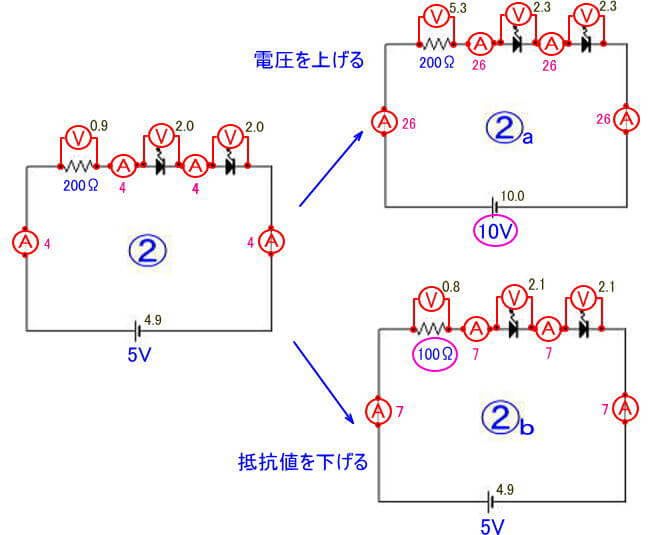

直列つなぎでの対応策をやってみると

普通タイプの2V用LED1つで2Vの電圧降下があるので、2つになれば、4Vの電圧降下が起きてしまって、充分な電流を流せなくなるので暗くなってしまいます。

そこで、わかりやすいように2倍の電圧(10V)にしたところが、26mA と、大きな電流が流れて明るく輝きました。

また、電流制限用の抵抗器を半分の100Ωにすると、2倍弱の電流が流れて、少し明るくなったのですが、LEDが1つの時は13mAでしたので、そこまで明るくなっていません。

この状態を、計算で確かめてみましょう(少しくどいですが)

2VタイプのLEDですので、それぞれで2Vの電圧降下をするので、抵抗器Rに流れる電流は、 I=V/R=(5-2-2)/200=0.005A つまり、5mA と計算できます。(実測値は4mAでした)

この電流量ではLEDは暗くなってしまいます。

つまり、LED1つに加わる電圧が低くなって、充分な電流を流す力がなくなったということのようです。

オームの法則の式 V=AR → A=V/R なので、電源電圧Vを上げるか、制限抵抗の値を小さくすれば、電流は増えて明るくなるはずです。

そこで、5Vの電源電圧を 2倍の10V にすると、A=V/R=(10-2-2)/200=30mA と計算できます。 実測値は26mAになっています。

同様に、抵抗器が200Ωを100Ωにすれば、回路が直列になっているので、回路すべてに同じ電流が流れているので、LED1つで2Vの電圧低下があるので、A=V/R=(5-2-2)/200=0.005A ですが、それを100Ωにすると A=V/R=(5-2-2)/100=0.01 つまり2倍の電流が流れると予測できます。 実測値は4mA→7mA になっています。

このように、直列つなぎで暗くなった状態を改善するには、電源電圧を上げるか、電流制限抵抗の値を変えて電流量を増やす対策をすればいいことがわかります。

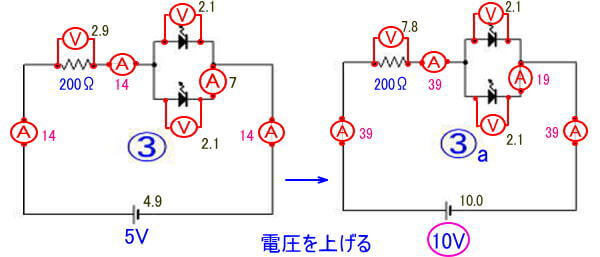

LEDの並列つなぎの対応策では

電圧を2倍にすると、全体の電流も2倍以上になり、また、それぞれのLEDに流れる電流量も2倍以上になっています。 実測値では7mA→19mA になっています。

電源電圧5Vでは、全体に流れる電流量は オームの法則 A=V/R=(5-2)/200=0.015A で、電源の電圧を2倍の10V にすると、A=V/R=(10-2)/200=0.04A と、約2.7倍 になると計算できます。 実測値を見ると、LED1つに流れる電流も 7mA→19mA と約2.7倍になっています。

もう一つの対策方法の、抵抗値を下げる場合については、抵抗値を1/2にすると A=V/R から、全体の電流量は倍増し、それぞれのLEDに流れる電流量も倍増するはずです。(これは確認せずに省略します)

このような直列つなぎと並列つなぎは使われることは少ない?

2VタイプのLED(10mAの電流を流して点灯させる)を10個を直列つなぎまたは並列つなぎで点灯させる場合で考えてみますと、直列つなぎでは、電圧不足に対応するために、最低でも2Vx10個=20Vの電圧が必要です。

例えば、24Vの電源で、10mAを流して10個のLEDを点灯させる場合は、回路に同じ電流が流れるので、R=V/Aから [24-(2x10)/0.01=400Ω の抵抗で10個のLEDのすべてを同じように明るく点灯できると計算できます。

それに対して、並列つなぎでは各LEDに10mAの電流が流れるように抵抗値を決めて点灯させるといいのですが、全電流は0.01Ax10個で 100mA の電流が流れます。

5Vの電源であれば (5-2)/0.01=300Ω の抵抗器を使えばいいのですが、2x0.1=200mWの電力を消費するので、1W級の大きな抵抗器を使う必要があります。

これらの実用性を考えると、電流が少なく、発熱が少ない直列つなぎがいいし、1球が切れると全部が消灯することで並列つなぎがいい … などと、それぞれに長短所があるようです。

クリスマスツリーのように、たくさんのLEDを点灯させる例では、近年では、高輝度LEDで1~2mA程度でも充分明るいので、並列つなぎで製作されている場合が多いようです。

また、もっと電力が必要なディスプレイでは、デジタル回路を使った「ダイナミック点灯」などで省エネ化されており、この記事のような1球に10mA以上を流す使い方をすることは少ないでしょうし、通常では、個別に抵抗器をつけて点灯させるので、この記事のような内容は使われることが少ないかもしれません。 ともかく、

直列つなぎ : 電源電圧を上げなくてはならないが、電流量が小さいので、熱の対策はほとんど考えなくていい。

並列つなぎ : 電源電圧を変えずに多数個つなぐことができるが、抵抗器の容量や発熱の配慮が必要。

ということになります。

しかし、現状では、冒頭に書いたように、デジタル的なものの方が現実味があるようです。

→ 次ページ : LEDを並列で多数個つないで点灯

→ INDEX(目次)のページへ

Page Top▲