バイポーラトランジスタの互換性

前のページでは、バイポーラトランジスタ2SC1815を使ってLEDの明るさを変える回路を動作をさせるための抵抗値を計算で求めましたが、このような小電流では、2SC1815でなくてもいいはずなので、低電力増幅用トランジスタであれば同じように使うことができそうですので、ここでは、何種類かの、手持ちのNPNのトランジスタの互換性について見ていきます。

2SC1815以外に、NPNの電力増幅用であれば代替できる

前のページでは、写真左の2SC1815 を使用しました。

私の手元には、Amazonで購入した、安価なトランジスタセットの中に、電力増幅用のNPNでは 2N2222、2N3904、2SC945 … などがあって、どれでも代替して使えそうです。

写真は、ブレッドボード用に挿しやすいように足を曲げています。

これらのトランジスタは、Amazonでのセット購入品 ![]() (amazonのページへ) を購入したもので、1つあたり5円以下と非常に安く、Amazonのページには、これと同じようなセットが数多く販売されていますから、色々な実験がしたい方はチェックするといいでしょう。

(amazonのページへ) を購入したもので、1つあたり5円以下と非常に安く、Amazonのページには、これと同じようなセットが数多く販売されていますから、色々な実験がしたい方はチェックするといいでしょう。

もちろん、これらの製品は、メーカー名もはっきりしないものも多いのですが、不良品は全くありません。Made in China でも、品質が安定して問題はありません。

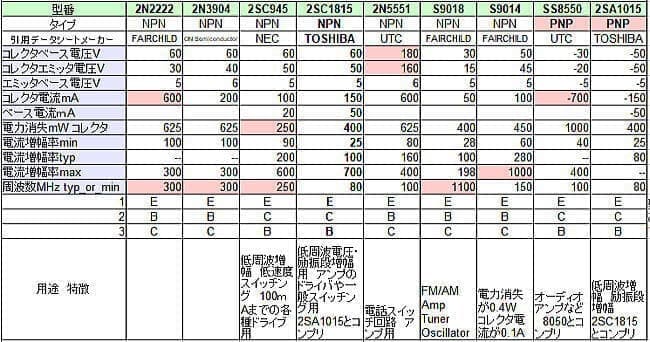

以下の表は、このセットのトランジスタについて、WEBからダウンロードしたデータシートから、いくつかの特性数字を書き出したものです。

このHPでよく使う2SC1815とその他の型番を比べると、仕様が似通っているというより、他のほうが優れている感じです。

そして、高周波用のS9018やPNPでなければ、コレクタ電流値や増幅率が違いに気をつけると、低周波電力増幅用では、どれに取り替えても、問題なく使えそうな数値です。

これらが2SC1815と同じように使えるのかどうかは、データシートを見て確認すれば、より安心ですが、電力増幅用でNPNであれば、むしろ電流に余裕が出て、どれでも使えそうですね。

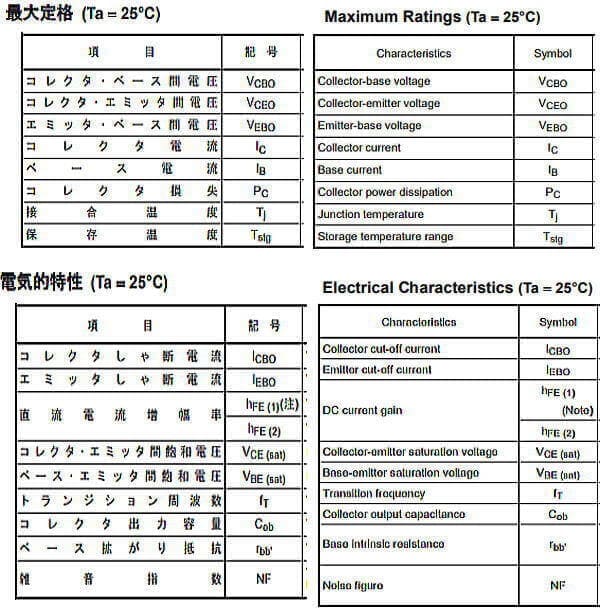

念のために、データシートを確認しましょう

WEBには、品番ごとの一般的なデータシートが公開されています。 使う場合はそれを確認するようにすれば、さらに安心です。

データシートは、英語表記が多いのですが、ある程度のイメージは掴めるでしょう。

1例で、東芝さんの2SC1815の日本語版と英語版の抜粋を対比できるように並べています。参考にしてください。

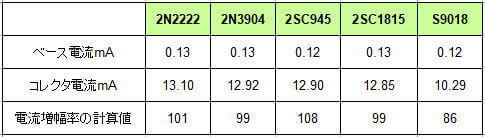

諸特性を比較してみました

いろいろなトランジスタの主要な特性値を下の表にしてみました。

あくまで、比較のための参考値です。

WEBで公開されている色々なメーカーのデータシートでも、微妙に数値が違っているものもありますので、最大定格に近い極限の条件で使わない限り、気にすることもありませんし、このHPに書いている低電圧定電流での使い方では、どの型番を使っても、特に問題は起きないだろう・・・というところを見ておいてください。

この表では、2SC1815 との違いをわかりやすくするために、特徴的な部分を色付けしています。

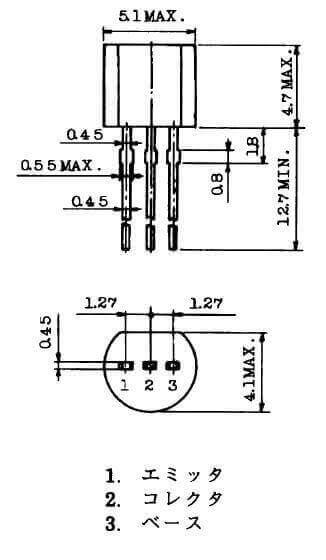

注意するとすると、1・2・3 と書いた3本の足の違いがあります。

3本の足が対応している E:エミッタ・B:ベース・C:コレクタ の位置が型番によって異なっていますので、接続する場合はデータシートを見て、確認しなければなりません。

実験してみましょう

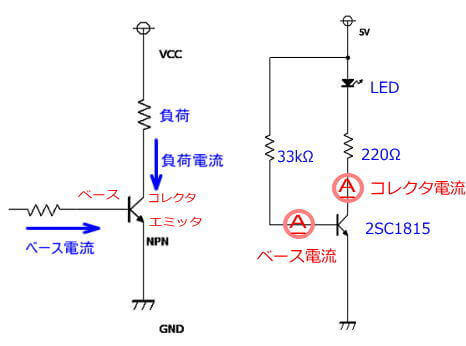

前のページでも使った回路で、コレクタ電流とベース電流を測定してみます。

このの 220Ωや33kΩ については、前のページで求めた数字です。 トランジスタの違いを見るためですので、まず、このような回路をブレッドボードに組んでみてください。そして、いくつかのトランジスタがあれば、トランジスタを付け替えて、それぞれ2箇所の電流値を測ってみましょう。

同じ部品や計器部分はそのままにして、トランジスタだけを取り替えてみて、その結果が同じような値になれば、互換性があると考えていいはずです。

さあ、実際に回路を組んで、やってみましょう。

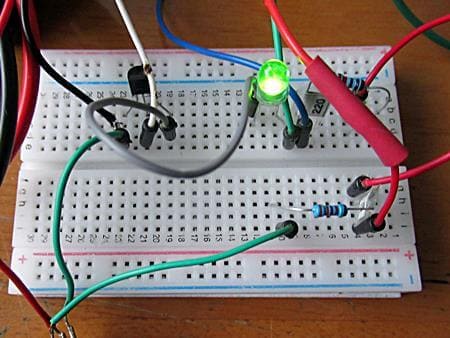

ブレッドボードに回路を組みます

ごちゃごちゃしていますが、特に、トランジスタの型番で、3本の足の配列が異なっていることを常時気をつけておいてください。

2SC1815の例

2SC1815の例

これは東芝の2SC1815のデータシートの図ですが、どのデータシートも、このように裏側から見た図になっていますので、ブレッドボードにつけるときには、この足(ピン)の位置を間違わないように配線をしましょう。

私の手持ちの5種類について測定した例です

アバウトな実験ですが、上で使用した回路で、5つの型番について測定しました。

2SC1815 と、大電流が流せる2N2222、それとよく似ているけれど電流量が少ない仕様の2N3904、コレクタ損失の少ない2SC945、高周波用のS9018 を順番に取り替えて、テスターで2ヶ所の電流を測定しています。

その結果は次のようになりました。 増幅率は、負荷電流/ベース電流で計算したものです。

このように、若干の違いはありますが、このような小さな電力では、概ね、どれも同じような値になっています。

ここでは、電力増幅の単純な回路での例ですが、トランジスタの仕様が似通っているなら、どれでも使うことができる・・・と考えておいても問題なさそうです。

しかし・・・ ここで、もう少し確かめておく必要があります。

負荷が大きくなるとどうなるでしょうか?

今回は、LEDに流れる電流が13mA程度でしたが、前のページの最終で、2SC1815に約50mAを流した場合をみています。 実測して、コレクタ損失も全く問題なかったのですが、最大定格のコレクタ電流値が150mAになっています。

電流を流すと発熱して、流すことのできる電流も、コレクタ損失値も下がるので、余裕を考えて、最大定格コレクタ電流値の1/2ぐらいが上限だと考える必要があります。

少し大きな電流で利用するなら、2SC1815はもちろん、上表の仕様で、最大定格のコレクタ電流値の小さい、2SC945、S9018、S9014 などは使えなくなります。

すなわち、2SC1815では、150mAの電流を流せるはずですが、その1/2を超えた電流を使用する場合は、直接負荷をかけるのではなく、容量の大きいリレーを使ったり、電流量の大きいトランジスタをつかう必要が出てきます。

コレクタ電流が大きくなると、電流の作用で抵抗やトランジスタは発熱します。

発熱量は「(0.24xAxVx秒)カロリー」ですが、それは、短時間では、そんなに大きいものではないのですが、熱が滞留したり、周囲温度が高いと発熱による影響が出ます。

トランジスタは、(ここでは示していませんが) 手でさわれない温度(約50℃)以上にならないようにして使うのが無難です。

発熱の危険性は常に意識を

データシートの数字は 25℃のものですから、温度が高いと、性能が変わってくるし、ほとんどが低下します。

トランジスタの内部温度が高くなりすぎると(2SC1815は125℃で)、トランジスタが破損しますから、熱は非常に危険・・・ということを、常に意識するようにしてください。

トランジスタも熱には弱いのですが、さらに、抵抗器のワット数と発熱にも気をつけておかないといけません。

例えば、5Vの電圧を100Ωの抵抗に流すと、I=E/R から、5/100=0.05 すなわち、50mAの電流が流れるのですが、小さい電流のようでも、P=IE から、0.05x5=0.25W(250mW)という電力になります。

そうすると、1/8の抵抗器(1/8=125mW)では、発熱で焼き切れてしまうかもしれないですし、10分間電流を流すと、3.6kcal の発熱になるので、閉じ込められた断熱状態では、36mlの水を沸騰させてしまうぐらいの熱が出ていることになります。

抵抗器の大きさ(容量)は、ワット数の3倍の抵抗器を使いなさい(2倍という方もいますが)・・・と言われます。 抵抗器の大きさにも、気をつけましょう。

次のページでは、ダーリントン結合をバイポーラトランジスタを使って紹介をすることにします。

→安価なトランジスタで高い増幅率を得るためのダーリントン結合の話

Page Top▲