DCモーターは電子工作での楽しいアイテム

電子工作や模型の工作では、DCモーターはよく使うアイテムです。 直流電流がコイルに流れて回転力が生じて回転するという原理で、その電流の向きを変えると逆転し、電圧によって回転速度が変化します。

正逆転や回転速度を簡単に変えることができる使いやすさがあり、小型のDCブラシ付きモーターは100円程度から購入できます。

なんといっても、加える電圧によって簡単に回転数が変えられるので、変速機などを組み合わせて、いろいろな場面で使えますので、運搬、ポンプ、ファンなどの産業用はもちろん、電子工作には使っていきたいアイテムです。

このページの内容は、なんでもやってみようという趣旨のもので、専門的な内容ではありません。工作に使えそうでヒントになるものがあれば利用いただけるといいでしょう。ともかく、実験したことを記事にしているものですので、正確さを期す必要があれば、これを参考に、自分で確認いただくようにお願いします。

最近の電子工作では、マイコンと組み合わせて、ロボットの手足などを動かすことなどの記事も多くなっているので、DCモーターではなく、ステップモーターやサーボモーターなどもよく取り上げられていますから、このDCモーターだけでは少し物足りないところもでてきますが、このDCモーターは、模型などの工作の基本ですし、この、小さなブラシ付きモーターを自由に使えるようになるだけでも、結構面白みがあります。

ここでは、あまり難しいことは抜きにして、基本の基本として、DCモーターの使い方や、「モーターってこんなモノ」・・・という程度に見ていただくといいでしょう。

ブラシ付きのDCモータ

ここでは、どこでも手に入るDC小型モーター2種類を用いました。

ここで使用しているRE280はマブチモーター製ですが、FA130 はメーカー不明のノーブランドの製品です。

左は、FA130 として購入しましたが、どうも、マブチ製のFA130 とは仕様が異なるようで、パワーは小さい感じですが、軽やかすぎるくらいに静かに回転してくれます。

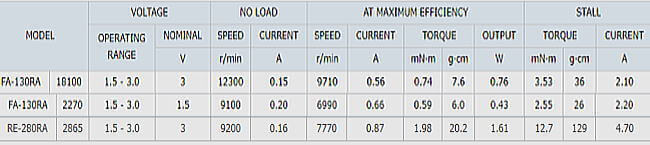

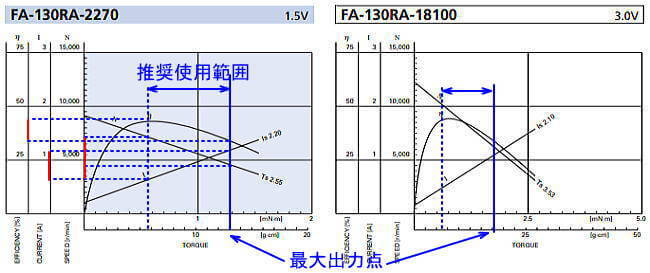

この表はマブチモーター(株)のカタログからの抜粋です。

ここにある、「NO LOAD」は無負荷の状態、「AT MAXMAM EFFICIENCY」は最大効率の状態、「STALL」は負荷を強めて回転が止まった時の状態の数値です。

ここで使う FA130 は、この表の値とは違っていますので注意して記事をみてください。

ただ、ここで使うFA130の特性は、マブチ製と異なっていますが、使いにくいという変な製品ではありません。

WEBには、マブチ製以外のDCモーターがたくさん販売されていて、FA130とあっても、外観は区別できませんし、特性表のないものも多いですので、気になるようなら、マブチモーター製を使用するのが無難かもしれません。

ここでは、この変わり種の FA130型 を含めて、DCモーターについて紹介します。

同じFA130でも、各社の仕様は違っているようです

私の手持ちのものは、仕様はマブチモーター製のFA130とは別物で、無負荷で回転させたときの電流を測定すると、2Vのとき27.7mA、3Vで30.6mA、3.5Vで31.4mAで、(後で出てきますが、)少し負荷をかけても、100mA以下と、消費電流は、上のカタログの数値よりも格段に小さい電流量で気持ちよく回ってくれています。

逆にパワーは低い感じですが、これも使い方でどうにでもなります。

ためしに、タミヤのギヤボックスに付属のFA130型のモーターを電流測定しますと、1.5Vで200mA、3Vで260mAで、これにも銘板(表示ラベル)はないのですが、マブチのカタログに近い値でした。

【参考】TAMIYAさんではいろいろ工作に使える商品を取り扱っていて、電子工作でもモーターと合わせて使えそうなものがありますので、HPの商品群を眺めていると、何か使えそうなものがひらめくかもしれません。

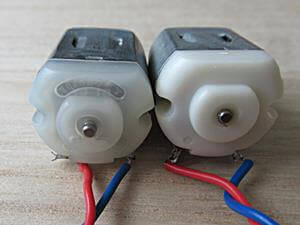

左がギヤーボックスに付属のFA130タイプ、右が私の使用品の無印FA130型で、外観形状は同じですが、全く仕様が違う・・・というものです。

・・・というように、このあとの記事は、マブチ仕様のモーターでないのですが、この低消費電力のFA130型を使って実験することにします。

DCモーターで発電してみます

英語で、エンジン(Engin)は発動機、モーター(Motor)は電動機です。

電気を用いて回るのが電動機、力を加えて回転させることで電気を起こすのが「発電機」ですが、基本構造は、同じ仕組みです。

水車や風車のように、風力や水力で、DCモーターを回すと発電するはずなので、その様子を見てみます。

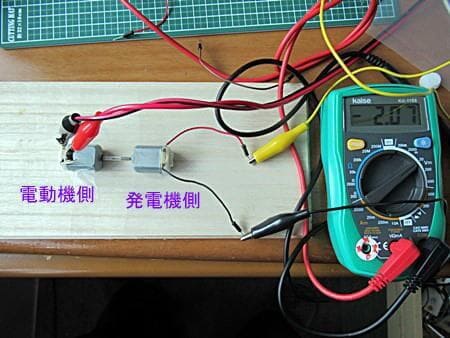

2つの小さなモーター(手持ちのFA-130型の低電流タイプのもの)を2つジョイントして片方を回転させておいて、もう片方の電圧をテスターの直流レンジで測ってみました。

注意:後ででてきますが、ここで発電された電気は脈流のようになっていて、直流ではないのですが、とりあえず、その値を測定しているだけです。また、テスターの値はマイナス表示になっていますが、間違って、逆に結線しているためです。正しくつなぐとプラス表示になります。

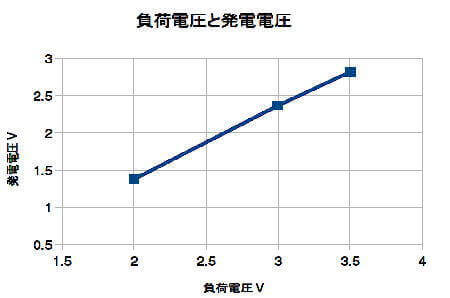

電動機側の電圧(負荷電圧)をあげていくと、回転数が上がっていきますから、それに伴って、発電する電圧も高くなっています。

負荷電圧と発電電圧はこの電圧範囲内では、ほぼ正の比例関係にあるようです。

発電の電気はプラスマイナスが交番するはずですが・・・

「発電機側」に発生する電圧は、内部のローターが回転して磁界を切ることで発電しているので「交流」のように、変動しているハズです。

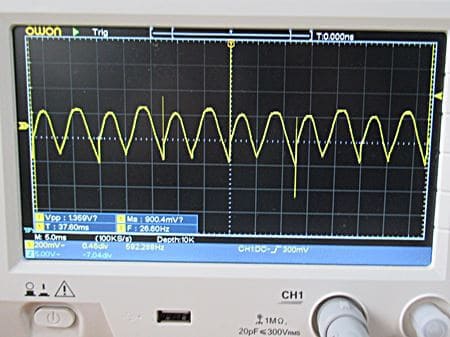

その出力電圧をオシロスコープで見ると、きれいなサイン波ではありません。

この場合は、モーターの構造もわからないのですが、きれいな交流になっていないのは、モーターの構造によるものと思われます。

例えば、このDCモーターは3極ローターのモーターで、発電用でないものなの、このような変な「脈流波形」になっているようで、それもあって、たまたま、直流電圧レンジで数値が表示できたようです。

ここでは、ともかく、DCモーター軸を回転させると、「発電する」というところだけを見ておいてください。

DCモーターは電圧を上げれば回転数が上がる

次に、モーターに加える電圧を変えて、回転数がどうなるのかを見てみます。

ここでは、回転計を用いずに、タミヤのギヤボックスNo.167を利用して、ギヤーで速度を落として、運動軸の回転数を目で見て数えて、毎分の回転数RPMを算出しました。

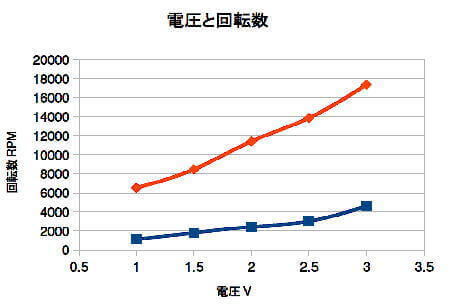

製品によって、回転数が違うことがあるので、2つのモーター(FA130型の手持ちのものとギヤー付属のもの)の電圧と回転数を調べました。

青色の線が、手持ちのFA130モーターで、赤色がタミヤのギヤボックスに付属のものです。(赤色が、マブチ製に近い数値のものとして見ていただくといいでしょう)

この図のように、電圧を上げると、回転数が上がります。

このことから、何かを動かす場合に、電圧によってスピードが変えられるということですね。

電圧と消費電流の関係は?

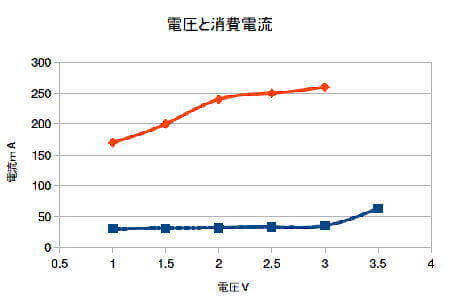

ちなみに、その時の消費電流を見てみると、次のようになりました。 これらの測定は、可変電源を用いて電圧を変えて測定しました。

電圧をあげれば、回転数が上がるので、当然、多くエネルキーを消費することになって、電流値は上昇するはずなので、電流値と回転数は右上がりの相関がありそうですが、結果は、このように、不思議な結果になりました。

モーターごとに特性は違うのですが、モーターごとに、効率の良い使い方がありそうです。

このグラフと、上の、電圧と回転数のグラフをあわせてみると、赤線のモーターでは、2V以上の高速度回転のほうがいい感じですし、青線のモーターでは、3V以下で使うのがいいということのようですが、これは無負荷の状態ですので、負荷によって、状態が変わるかもしれません。

モーターごとに特性が違うということは、最適条件も、モーターで変わるようです。

電圧で回転数が変わるのですが、電流では・・・

次ページで、回転数を変える「制御」について見るのですが、電圧と回転数の関係があるので、回転制御はうまくいきそうですが、電流と回転数の関係は不明確なので、例えば、バイポーラトランジスタを使って、簡単に回転数を変えるのは難しそうです。

モーター選びは大切ですが難しそう

同じFE130として購入した2つのDCモーターで、全く消費電力も回転数も違っているのには驚きます。

だから、用途によっては、モーターの仕様を熟知するのは、大切なことのようです。

たとえば、レーシングカー模型などで、高速運転が必要なモーターは、その例で、いろいろな種類のものが販売されているのですが、どれを選ぶのかでスピードやトルクや持続力などが変わってくるとなれば、カタログの謳い文句ではなく、電圧と回転数、回転数とトルク・・・などを、実際に、測定してみて確かめる不必要があるかもしれません。

極限をで使う用途では、モーターに、仕様以上の高い電圧をかけて無理をさせることもしばしばでしょうし、レーシングコースのアップダウンが激しいと、高トルクの状態でスピードを維持する・・・などと、モーターの特性を熟知していることが、勝負に勝つための大きな要素となり得ますね。

モーターと発電量

大きなモーターは、それを回すための消費電力は大きいのですが、この逆に、モーターを回転させた時は、消費電力が大きいモーターのほうが発電能力も高いのだろう・・・と推測できます。

水力発電所や火力発電所では、水や蒸気によってタービン(発電機)を回して電気を取り出しています。つまり、自然エネルギーを電気エネルギーに変えています。

安定した電気を発電させるのは簡単ではありませんが、発電量について、もう少し見ていきたいと思います。

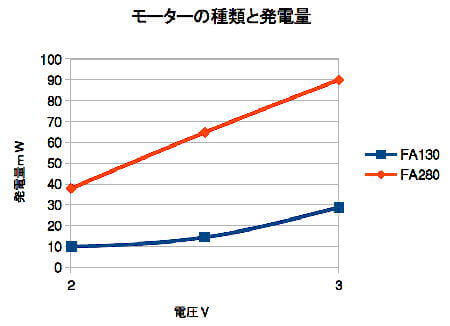

モーター2つの組み合わせで、片方のFA130を回転させて、FA130の場合と、FA280をつないで発電させた場合に、電圧や電流がどうなるのかを見てみました。

グラフは、発電側の電圧と出力側のショート電流を測定して電力を比べています。

本来は、10Ω以下の抵抗を付けて測定するのがいいようですが、小さな電流なので、ショート電流で良し・・・としました。

結果は、加える電圧を上げると回転数が上がり、発電量が増えています。さらに、消費電力の大きいモーター(この場合はFA280)のほうが、発電量は大きいことがわかります。

モーターの特性について

DCモーターに加える電圧で回転数が変わります。

その時のトルクについて、使用説明書には下のグラフが掲載されています。この図と、上の特性表で、適正の使用条件がわかります。

少し専門的な内容なので、覚える必要はありませんが、簡単に、この見方を説明します。

わかりにくいグラフですが、ここには、「回転数が下がると、トルクが上がる(右下がりのNの図)」「トルクをあげようとすると、電流が増える(右上がりのIの図)」「最高効率の最大の点がある(図では、中高の曲線)」・・・ということが示されています。

この図にはないのですが、出力は「トルクx回転数」で、0から最大出力になって出力が0のときは停止状態になる山型の線になるのですが、最大トルクの1/2のところに、出力の最大点があるので、上の特性表から、静止時のトルク値(左図のモーターでは26g・cmという値なので、その1/2の13g・cmに最大出力点があることがわかります。

そこで、通常の使い方は、最大効率の点と最大出力の点の間の状態(推奨使用範囲と図示しているところ)で使うのが良い・・・ということから、その場合は、赤い線で示したような範囲で使用するのがいい・・・と言うことになります。

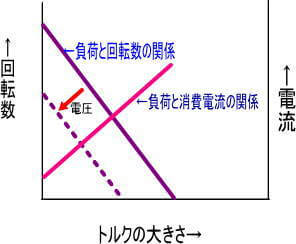

さらに、一般的には、モーターの特性については、下図のような電流、トルク、回転数の関係の図をよく見ます。

これもわかりにくい図ですが、右上がりのピンクの線は、トルクと電流の関係で、トルクを上げるためには、電流を増やす必要がありますし、そうすると、回転数が下がる・・・ということが示されています。

負荷と回転数の関係では、最大の回転数でトルクは最小で、回転が止まる直前で、トルクや流れる電流量は最大になります。

そして、付加している電圧を下げた場合は、回転が下がり、さらにトルクも下がる・・・という動作が示されています。

ただ、このグラフでは、指定範囲内の電圧であれば、回転数を変えた時のトルクや消費電流の変化する「傾向」はわかりますが、往々にして知りたい「電圧を変えたときの回転数の状態」「極限の回転数の条件」「最も負荷に耐えられる条件」などは、このグラフからは、よく分かりませんから、結局は、最大特性が得られる条件などは、自分で個々のモーターの特性を調べてみるしかなさそうですね。

つまり、レーシングカー用モーターなどのように、指定以上の電圧をかけて高速回転させたり、高速に回転できるように、最適なギヤを使うなどのチューニングのノウハウが入り込む余地があるといえるのでしょう。

ここで、もう一つ知っておくべき点があります。

それは、回転が下がっていって、回転が止まった時に、最大電流が消費される状態になる・・・ということです。

つまり、電圧がかかっていて、そのときに回転が止まると、最大電流が流れる・・・という状況になります。 止まっていて、動き出す直前も同じことですが、このときに、ゆっくり回りだすときののコントロールが大変難しいのです。

これは、後で紹介する内容で紹介しますが、回転数が電圧で制御できるといっても、DCモーターの回り始めがうまくコントロールできないのです。

また、消費電流が増えるとともに、負荷(トルクの大きさ)が増えるので、通常は、電流を増やして力強く回転させる・・・ということですが、それには、加える電圧を高める必要があります。

この、電流を増すために電圧を上げる・・・という表現はわかりにくいのですが、電圧を上げないと電流を流す余裕が出てこないので、結局、急にかなりのスピードで回りだしてしまう・・・ということになってしまいます。

別な表現ですが、電圧を上げると回転が上がりますが、その時には、以前より電流が増加しているのですが、もしも、電圧を上げても回転が上がらなければ、トルクが低下しているということになります。

・・・ これらのことが、この上図から読み取れる・・・ということです。

そこで、モーターを使おうとした時に、まずは、「無負荷回転数とその時の電流値」「最大トルクと最大消費電流」などでモーター選びをします。

これらはカタログの特性表があれば、それが書かれています。

しかし、標準的な数字よりも、むしろ、ほしい数字は、「すごく力を出したい」「できるだけ高速回転させたい」というときの条件などですが、どうもこれらの特性は仕様書には書かれていない・・・ということを知っておきましょう。

だから、レーシングカーなどで極限の能力を引き出そうとすると、仕様を超えた使い方をする場合も多いですので、電流値、トルク、回転数などを自分で測定するか、自分の経験や勘によって、その最良点を見つけ出す・・・という試行錯誤や努力が必要になってくると言えます。

さて、次に、DCモーターの回転速度と回転方向を変える方法を見てみましょう。

回転を反転させるにはプラスマイナスの入れ替え

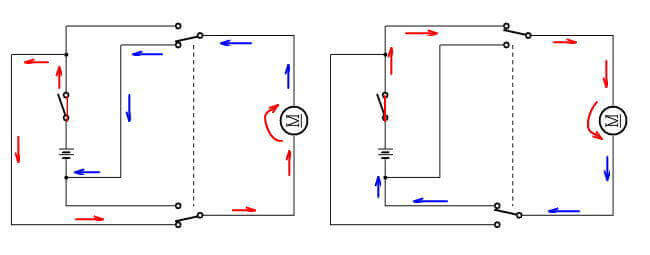

DCモーターは、加える電圧の極性(プラスマイナス)を変えると反転します。

例えば、ロボットの腕を上下させる場合や進行方向を変える場合などですが、DCモーターであれば、電源のプラスマイナスを入れ替えれば反転します。

これはわかりきったことですが、大変基本的で重要なことです。 実際の方法は、・・・

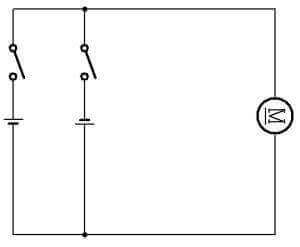

①電池(電源)を2つ用意して、スイッチを入れた方の電圧が加わるようにすれば、任意の方向に回転させることが出来ます。

両方同時にスイッチを押すと、回路中でショート(短絡)します。

だから、そのために、a接点(押すとスイッチが入る)とb接点(押すつスイッチが切れる)の連動スイッチ(2回路スイッチ)を使うといいでしょう。

電池を入れ替えるイメージ①

電池を入れ替えるイメージ①

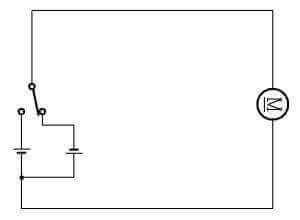

②電池(電源)を2つ用意する場合は、次のような切り替えスイッチ(1回路2接点スイッチ)でも同様の正逆転操作ができます。

この場合、スイッチに中立の位置があって、どちらにも電流が流れないようになっていると、逆転時の負荷が軽減できます。

電池を入れ替えるイメージ②

電池を入れ替えるイメージ②

③電源を1つにしたい場合は、2回路2接点スイッチを使えば、次のような回路で正逆転ができます。

スイッチで電流の流れを切り替えるイメージ③

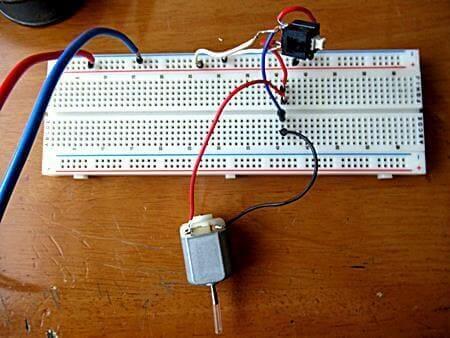

持ち合わせのスイッチを使って、この回路の確認をしてみました。

ON-OFFスイッチはつけていませんが、回路図にあるように、動作用のON-OFFスイッチを付けるか、または、6Pトグルスイッチ(2回路2接点・中点つき)というスイッチを使えば、中立の時にモーターが停止しますし、簡単に回転を切り替えることができます。

鉄道模型で、電車の方向を変えるのを、1つのスイッチだけを使ってやっていたのは、このような方法ですね。

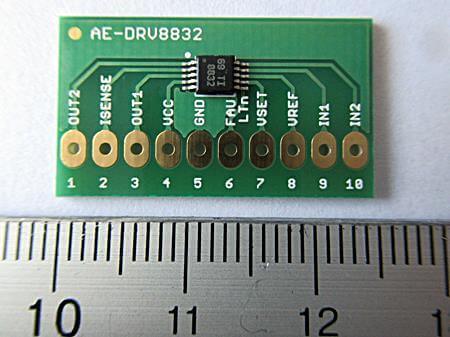

Hブリッジによる方法

また、「Hブリッジ」と呼ばれる、4つの単機能スイッチを使って、反転動作をさせる方法があります。

これを手動スイッチでやるのではなく、一般的には、モータードライバーICを使うのですが、モータードライバーでは、トランジスタのスイッチ機能を利用しています。

モータードライバーの例

モータードライバーの例

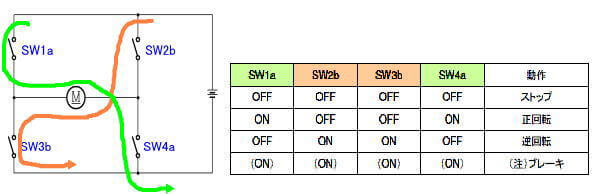

【Hブリッジ回路】

ここでは、ICではなくて、スイッチが4つあることをイメージして、モーターの回転を変えるという「Hブリッジ」のスイッチと回転について考えてみます。

通常は、MOS-FETトランジスタなどのスイッチ機能を使って、「モータードライバー」として製品化されているのですが、その原理は、下のようにIC内部でスイッチを切り替えて、それによってDCモーターの回転を切り替えるようになっています。

この接続が「H」の字のような形なので、Hブリッジと呼ばれます。

このようなスイッチ状態(ここでは、ストップ、正転、逆転、ブレーキの4パターン)を、電気的に行うのがモータードライバーです。

(注) このブレーキ機構については、DCモーターは、電圧がかからない状態(ストップした状態)でその位置を維持することが難しいので、負荷をかけた状態で静止させる場合は、何らかのブレーキ(機械的なものか電気的なもの)などで一定位置に固定する必要が出てきます。

この図のような機械的なスイッチを使うと、電流が短時間であってもショートするので、うまくいかないのですが、ICなどは瞬時にそれを切り替えて、位置を保持できるので、ショートせずに電圧がかかった状態になって、その位置が保持できるようになっています。

このモーターも位置保持の問題も重要です。 DCモーターでは、ストップ状態といっても、保持力が弱く、保持位置も安定しにくいので、DCモーターではなく、ステップモーターなどを使って、ロボットのアームなどを操作するのが一般的になっています。

モータードライバーについては、別にページを変えて紹介しています。

DCモーターは楽しめる・・・・

電圧を変えるだけで回転数が変えることができるDCモーターは、安価で使いやすいこともあって、色々なところで用いられています。

DCモーターは低電力で非常に高速回転なので、変速機を使うことで、すごく大きなパワーを出せますし、レーシングカーのように、寿命を考えずに高電圧を加えて高速化させるなどで、様々な使われ方をされています。 仕様を知って、さらに、自分でアレンジを加えて使ってみると面白いでしょう。

先にも紹介しましたが、タミヤのWEBショップ ![]() のHPには、楽しそうな商品がたくさんあります。目を通しておくと、何かのアイデアが浮かぶかもしれません。

のHPには、楽しそうな商品がたくさんあります。目を通しておくと、何かのアイデアが浮かぶかもしれません。

次は、モーターで、ちょっと気になったことを取り上げます。

停止状態からゆっくり起動するのは難しい

DCモーターは、加える電圧を変えれば回転数が変わりました。

動いている状態で回転数を変えるのは、電圧を変えることで簡単に制御できるのですが、停止状態からゆっくりと回転し始めて、その後に定速回転させるような動作は、意外と難しいのです。

これを次のページ(→こちら)で、簡単な方法を探して、やってみようと頑張ったのですが、結果は、私の考えたすべての方法で「失敗」しました。 (唯一、高電圧のパルスを加える方法だけがクリアできました)

鉄道模型でDCモーターを使う場合は、スライダックトランスなどで、連続的に電圧を変える方法が用いられますが、DCモーターの性質から、停止状態から、低速で動き出すときに大きなトルクが必要になるので、スムーズに動き出すようにするのは意外に難しいことなのです。

次のページでその「低速起動」の失敗事例を紹介します。

長くなりましたので、ページを変えます。

→ モーター記事の続きへ(うまく行かなかったトランジスタでの変速)

Page Top▲