部品数が少なくて確実に発振する 弛張発振

「弛張発振」について

次に、発振の書籍でしばしば出てくる、弛張発振の例を取り上げます。

弛張発振は、「しちょうはっしん」と読みます。 緩めたり引っ張ったりして発振する・・・というイメージでしょうか。

発振回路の分類方法には、CR・LC・発振子などの分け方以外に、「弛張型」と「帰還型」という分類方法があり、書籍などに載っている発振回路の多くは「帰還型」に分類されるもので、弛張型は少ないので、私の記事でも帰還型をよく使うのですが、この帰還型は、正帰還(ポジティブフィードバック)とCRL(キャパシタンス、抵抗、インダクタンス)を用いた『共振』を利用するのもの・・・があって、WEBでもたくさんの回路が紹介されています。

水晶発振子など用いたものや、CR発振、LC発振、マルチバイブレータなども帰還形にして発振させることが多く、波形や電圧分布などがきれいな形になるものが多いので、方形波、正弦波などの基本波形はこのような帰還型で作られることが多いという理由なのでしょう。

もう一方の弛張型は、断続するON-OFF信号が発振信号となるもので、回路が単純なものが多いようです。

このHPで紹介したN555タイマーICを用いた発振などは、この弛張型に分類されて、こちらで紹介したように、きれいな方形波で発振するものもありますが、どちらかというと、波形よりも、回路の簡単さが優先される感じです。

弛張発振に分類されるものには、ネオン管を用いた発振、アーク発生時の放電を利用した発振、リレーのON-OFFを用いたものなどがあり、前のページで、弛張発振の例として、上のPUTで紹介したのですが、PUTをバイポーラトランジスタに置き換えても、うまく発振します。

この回路も、部品数が少なく、失敗なく発振してくれます。

弛張発振回路の例

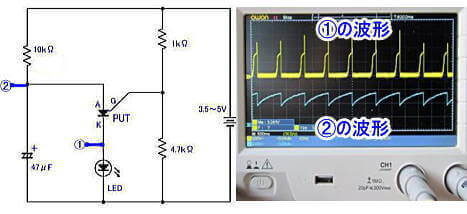

これは、前のページで取り上げた、PUTを使った回路です。

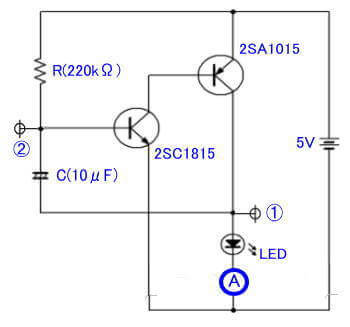

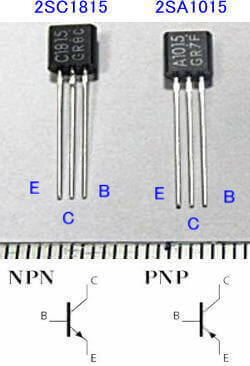

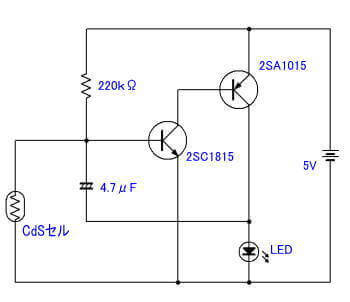

このPUTも、トランジスタ2つの等価回路で説明されていたので、これを 2SA1015と2SC1815に入れ替えた回路も同様に、うまく発振してくれます。

下のように、RとCで発生するノコギリ波を利用して発振させて、LEDを点灯させている回路です。

この例では、2SA1015と2SC1815のコンプリメンタリペアをつかっていますが、PNPとNPNトランジスタであれば、コンプリメンタリペアでなくても、利用できる気安さがあります。

回路は、PNPとNPNトランジスタを(ここでは、2SA1015と2SC1815を使用)、下図のように配置するだけです。

図1

図1

ここでは、発振を確認するために、①②の位置で、波形をオシロスコープで見るともに、LEDに流れる電流値を測定しました。

そしてここでは、RとCを変えて発振の様子を見ようと思います。

発振さててみると、LEDに流れる電流は0.9mAで、この電流でも、かろうじてLEDが点滅していて、流れる電流は小さいですが、はっきりと点滅の様子は見えます。

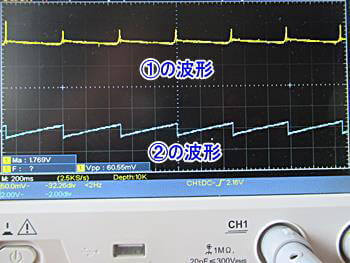

②のノコギリ波に沿って、①が発振してLEDが点灯しています。

(注)この写真は、比較的ノイズの少ない状態です。 ブレッドボードでのラフな配線ですし、画面の設定でも見え方が変わりますので、1つの例としてみておいてください。

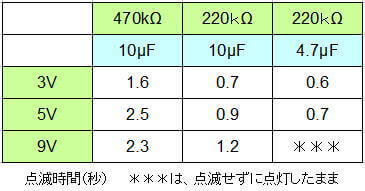

この回路で発振が確認できたので、抵抗とコンデンサの値を変えて点滅周期を調べてみました。

これは、ブレッドボードでの配線のためもあって、発振の安定性はあまり良くありませんし、ノイズも多い発振になっています。

そして、表のように、抵抗値やコンデンサ容量を変えると、LEDの点滅周期が変わるのがわかります。

点滅が早くなってくるとLEDは点灯したままのように見えます。 これは、20回/秒(0.05秒)程度の点滅になると、点滅していても、人間の目が認識できないためですが、さらに、もっと抵抗値とコンデンサ容量を小さくしていくのであれば、音の周波数変化で発振の様子がわかるでしょう。

これについては、こちらのページで、PUTを使った低周波発振の状態をトランジスタで電力増幅してスピーカーで音の違いを確認していますので参考にしてください。

Rの大きさが変わると発振周期が変わるのであれば、CdSセルが使える・・・と思いましたので、これに追加して、少し遊んでみました。

CdSセルを使って遊べそう

抵抗値を変えると周期が変わていることから、CdSセルを回路に入れると、明るさの変化や点滅周期に変化が出るはずです。

CdSセルは、明るさによって、抵抗値が変化します。 太陽光の直下では数100Ωですが、暗いところにおくと10MΩくらいの抵抗値になり、非常に大きく抵抗値が変化します。

そこで、この図のようにCdSセルを接続して、明るいところに置きました。

明るいと、CdSセルの抵抗値が下がって、コンデンサに送る電気がアースに逃げてしまうので、LEDがなかなか点滅ません。

そして、周囲を暗くしていく(セルを手で覆う)と、CdSセルの抵抗値が増えるにしたがって、電流がアース側に逃げにくくなるので、LEDが遅い周期で点滅しはじめて、さらに暗くなるにつれて点滅周期が速くなっていき、真っ暗になると、上で見た、CdSセルのない回路(図1)のように点滅するようになる・・・という回路です。

つぎに、このように、220kΩの下にCdSセルを直列につないでみましょう。

明るいときには、CdSセルの抵抗が小さいので、CdSセルがない場合の、図1と同じ状態ですが、暗くなってくるに連れて、CdSセルの抵抗値が増えて、電気がコンデンサに溜まりにくくなって、点滅間隔がゆっくりになります。

220kΩを変えてみるといいでしょう。15kΩ以下にならないように・・・。

CdSセルは、抵抗の変化が非常に大きいので、このように、簡単に発振周期の変化を楽しめます。

記事は以上です。 このような低電圧定電流の回路では感電の危険もないし、間違って部品をオシャカにしても、安価なので、そんなに懐も痛みませんので、どんどん冒険してみてくださいね。

次のページでは、水晶発振子を用いる例を紹介しています。

Page Top▲