DCモーター用ドライバーNJU7386

前のページ(→こちら)では、モジュール化されたDCモーター用のドライバーIC「DRV8832」を用いて、アナログ的にモーターの回転数・回転速度を変える使い方ができることを紹介していますが、多くの小型DCモーター用のドライバーICには、速度調節機能のないものが多いようです。

そして、速度調節機能があっても、小型のDCモーターを超低速回転させたり、起動や停止時にスムーズな動作をさせる動作には対応していないものがほとんどです。

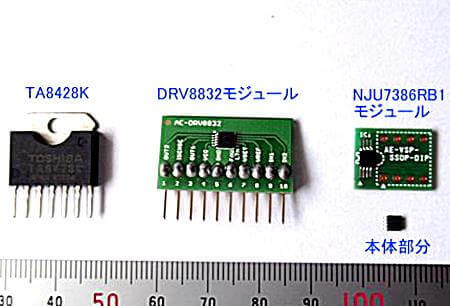

下の3つのモータドライバーのうち DRV8832 を除く2つは、モーターの回転方向変える機能に特化して、速度調節機能はついていません。

モータードライバーの例

モータードライバーの例

モータードライバーには、モーター保護回路などがついたものもあって、デジタル的に使うと応用範囲も広がるのですが、このHPはアナログ回路を基本にしていますので、ここでは、写真右の小さなNJU7386を使って、実際に使うモーターを使う回路を考えてみましょう。

ドライバーの使用を考える前に

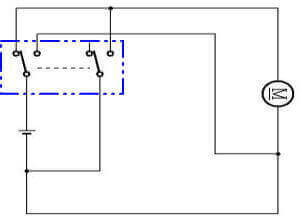

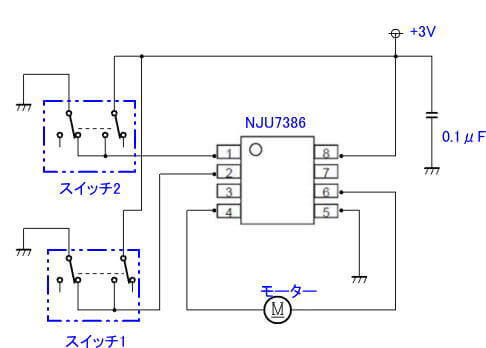

DCモーターの回転方向を変えるには、モーターに加わる電圧の極性を変えればいいので、アナログ回路では、例えば、下図のように、2回路2接点スイッチを使うことで回転方向が変わります。 これだけの機能では、特にドライバーIC を使う必要もなさそうです。

しかし、無接点動作や小型化を考える場合にはモータードライバーは安価で、突入電流や過電流などに対する安全回路を含んでいる物も多いので、慣れれば、機械的なスイッチ類を使うよりも使いやすくて便利です。

どのような場合もそうですが、モーターの回転を頻繁に変える場合には、逆転時にモーターに大きな負荷が加わりますので、トグルスイッチの中立位置(中点でOFF)のあるものを使って反転時のインターバルをとるなどの対策を頭に入れておいてください。

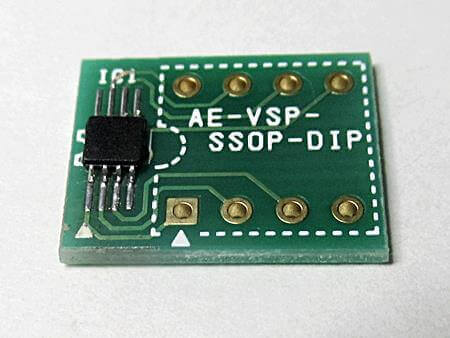

ここでは紹介するモータードライバー NJU7386RB1 は、1.8~5.5Vの電源電圧で使用できるので、モーター電圧と電源電圧を3V程度で共通にすると使いやすく、さらに、ブレッドボード上での工作ができるように、秋月電子さんからモジュール化基板が販売されていますので、それらを合わせて使うと便利です。

これを実際に動作をさせてみましょう。

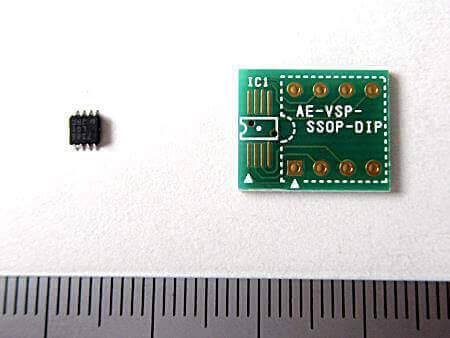

基板にモータドライバーICをはんだ付けする

ブレッドボードなどで使う場合には、最初にモジュール用の基盤にドライバーICをはんだ付けする必要があります。

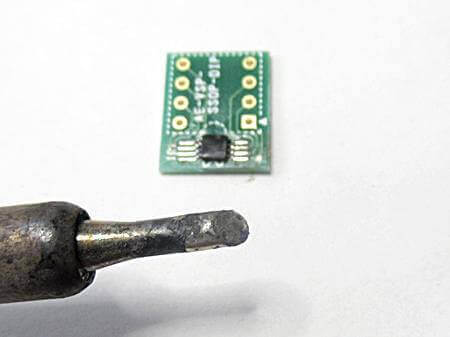

ここでは、先端の平らなハンダゴテを使って、一度に片側の4本の足にハンダを流し、ハンダゴテを外側にずらせるようにすると、写真のように簡単にうまく仕上がります。

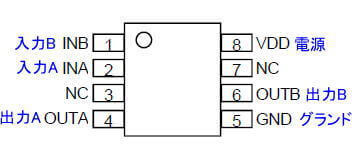

基板のパターンを見ると、4と8の穴が本体につながっていないように見えますが、しっかりと設計されていますので、この状態でOKです。(もともと、NJU7386の3と7はICの内部配線もないので、これらの端子は使いません)

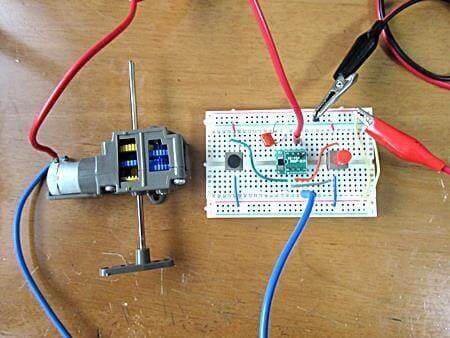

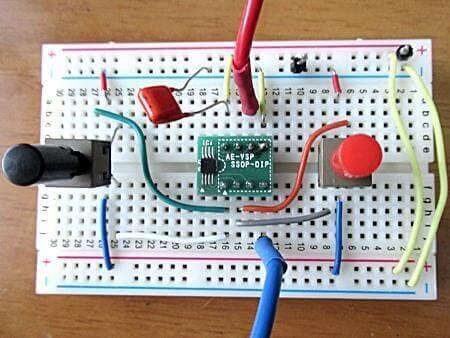

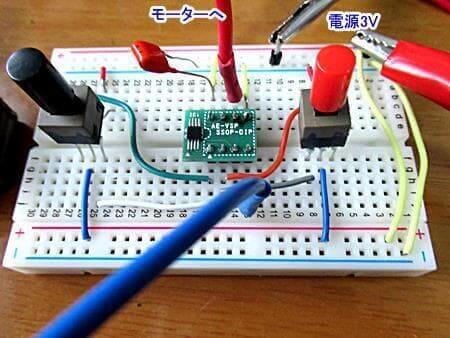

ブレッドボードを使ってつくるアナログ回路の例

ここでは、説明用に、機械的なスイッチを使用して反転動作がわかるようにしているのですが、もちろん、普通の使い方は、スイッチではなく、回路からICの接点に電圧がかかるようにして使います。

そうしないと、わざわざ、ドライバーICを使う価値がありませんから。

ICの端子は次のようになっています。

負荷のモーターはタミヤのギヤボックスに付属のFA130(相当品)を使い、2回路2接点のスイッチ2個、0.1μFのノイズ防止用のコンデンサなどを取り付けています。

何度か紹介していますが、タミヤさんのHPで、工作に使えそうな楽しい部品類がたくさん販売されていますので、面白そうな「使える部品」が見つかるかもしれません。オンラインショップのHPを紹介しておきます。

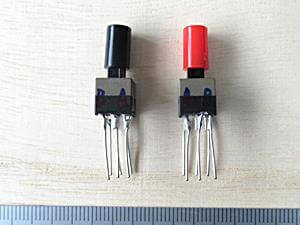

使用する部品はブレッドボードに挿しやすいようにジャンパー線をスイッチの足に継ぎ足していますが、直接挿せるスイッチ部品を探しておくとこのような手間もいりません。

ブレッドボードの真ん中の溝を使って、回路を組みます。

回路ができたら運転してみましょう

電圧をかけるロジックは下表のようになっています。 Hは電圧がかかっている状態、LはGNDにつながれて電圧がかかっていない状態です。

この回路では、スイッチが押されていないと、端子はGNDに繋がれている「L」の状態で、スイッチを押すと「H」に状態になります。

実は、上の回路では、下の表にあるように、反転時の過電流の防止や、スイッチを押していない状態などが下にロジックで示されているのですが、単に、回転方向を変えるだけなら、どちらかの端子に電圧をかけるだけなので、非常に簡単です。

文字で書くと難しそうですが、小さなDCモーターに用いるモータードライバーICは、安価な部品ですので、いくつかを購入して、使ってみると、むずがしいものではありません。

→Amazonでも、色々なドライバーが販売されています以上、何か参考になりそうな内容であれば、是非試してみてください。

Page Top▲