LEDの変わった点灯のしかた 交流による点灯、ダイナミック点灯など

ここでは、「LEDの交流点灯」「ダイナミック点灯」「変わり種のLEDをつかう」などを取り上げています。

LEDは交流でも問題なく点灯します

LEDは「発光ダイオード」と呼ばれるように、「ダイオード」の1種ですから、整流作用があります。

そのために、交流であっても、問題なく点灯します。 実際に確かめてみました。

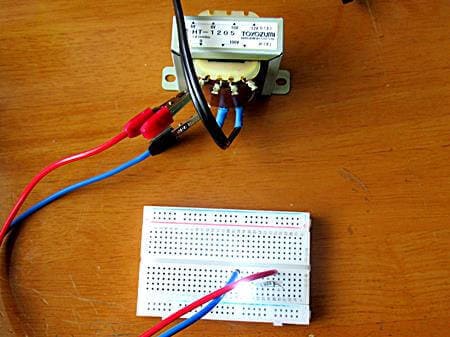

この記事は、交流を扱うことを対象にしていませんが、ここでは、交流トランスを使って、LEDを点灯してみました。

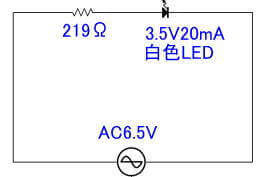

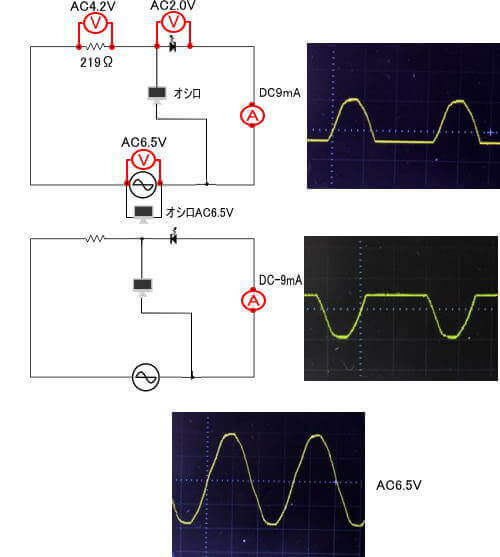

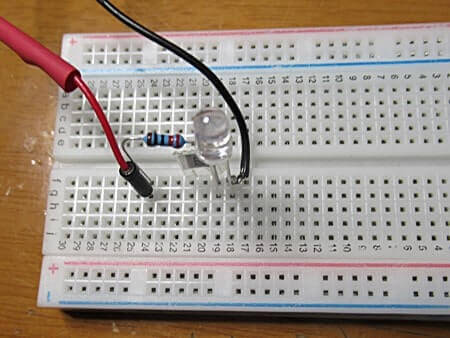

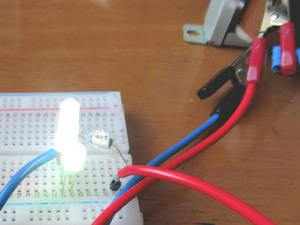

写真は、100Vの家庭用の電灯線をトランスを使って、実測6.5Vの端子から、実測219Ω(呼び220Ω)の抵抗と白色の高輝度LEDを接続して点灯させています。

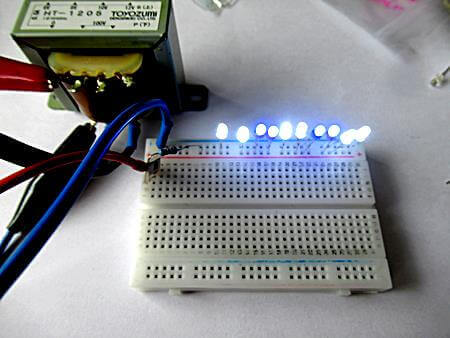

写真のように明るく点灯しています。

交流電源で点灯させる

交流電源で点灯させる

交流は、プラスマイナスの電流電圧が交互に入れ替わっていますが、LEDは半波整流するダイオードの一種ですので、プラスマイナスが関係なく、どちら向けにつないでもLEDは点灯します。

下のように、10個の白色LEDのプラスマイナスを交互にしてつないでいても、下の写真のように、変わりなく点灯しています。

これも何かの折に覚えておくと使えるかもしれませんが、電子回路のほとんどは直流ですので、使うこともないかもしれませんね。

・・・ですが、この電流制限抵抗の値を決めるときには、直流の考え方で、 (6.5-3.5)/0.015≒200Ω として、手持ちの220Ω(実測値219Ω)の抵抗器を用いたのですが、交流と直流では、何かが違うはずなので実験しながら調べてみました。

頭の中で考えていることなので、正しいかどうかは不明ですが、参考程度に見ておいてください。

(参考)直流と交流でのLED点灯時の違い

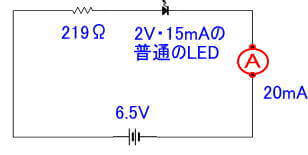

直流(DC)6.5Vの場合と、交流(AC)6.5Vの場合の状態を調べてみました。 LEDは、普通タイプの2VタイプのLEDを使っています。

直流での点灯では、計算値は (6.5-2)/219=0.021A で、明るく点灯しています。

つぎに、交流トランスをつかって6.5VでLED発光させたところ、下のように極性を変えても同じように点灯していますが、直流の場合と比べると、輝度は下がっています。

オシロスコープでこの回路を見ると、半端整流された「脈流」になっているので、テスターで各部のAC電圧とDCレンジを使って電流測定したのが下の状態です。

電源のAC6.5Vは交流のサイン波形ですが、LEDを通ると、半波整流されて、順方向では上側が、逆方向では下側で、電流が流れており、いずれも通常のように点灯しています。(便宜的に、下側電流をマイナス表示しています)

(参考)このように直流・交流の電圧電流の測定は正しいものではありませんが、数値をイメージしやすいようにテスターで測った数字を示しているだけのものです。

このようにLEDによって交流が半波整流されて、脈流状態でLEDが点灯しているのですが、60回/秒の点滅は、人間の目ではわかりませんから、連続点灯しているように見えている状態のようです。

そして、全波交流の上下片側の電流の半分程度しか流れていないので、DC6.5Vと比較すると、かなり輝度は低くなっています。

これは、半波整流によって、総電流量が低くなっているためのようです。

もっとも、このように、LEDを、あえて交流で点灯させることは少ないと思いますが、例えば、抵抗器を使って100Vの1次側のパイロットランプなどに使うこともできますね。

20mAを直流で流すとすると、 (100V-2V)/0.02A=4900Ω と5kΩの抵抗をつなぐといいのですが、半波整流されるので約半分の10mA程度が流れるという感じでしょうか。

私は高電圧を扱うのが嫌なので、実際に実験しての点灯を確かめていませんことをご了承ください。

LEDのダイナミック点灯について

上のLEDの交流点灯では60Hzで点滅が繰り返されているのですが、LEDを高速で点滅させると、人間の目には点滅が感知できなくて、普通に連続的に点灯しているように見えます。

これを低周波発振器を使ってLEDの点滅実験で確認すると、20回/秒以上の点滅になると、常時点灯しているように見えました。

この人間の見え方の性質を利用して、街で見かける電光掲示板などでは、多くの情報文字を表示させる方法が取られているものがたくさんあります。

下は大阪空港の駐車場にあった、駐車場の空き状況を示した電光掲示板の例です。

目で見ると、すべての表示が「空」「OPEN」となって、問題なく読めているのですが、写真に撮ると、瞬間的な状態では、一部のドットしか点灯していないことがわかります。

これは、デジタル回路で、それぞれのLEDを短時間で点滅させて省エネを図っているのですが、人間の目には、残像のために、文字を構成するすべてのLEDが常時点灯しているように見えます。

これが「ダイナミック点灯」と呼ばれる方法です。

この点灯方法は、「タイマーIC」を使って点滅周期を決め、「カウンターIC」で多数のLEDを順番に点滅させる方法が取られています。

このHPでは、デジタルについてはほとんど取り上げていないので、ここでは詳細には触れません。(こちらにデジタルICをアナログ的に使う関連記事があります)

例えば、30個のLEDを、ダイナミック点灯回路をつかって、高速点滅させると、LED1つ分の電流で30個のLEDを常時点灯しているように見せることが出来る事になるので、大きな省電力化が可能になりますね。

街で見かける掲示板の写真を撮ったときに、全ての文字がきっちりと全体が写真に写っていなければ、このような方法で表示させているものと考えられます。

最近はいろんなLEDが安価になって販売されています

砲弾型のLEDでも、いろいろな種類のLEDがあり、その他の新しい商品もたくさん発売されています。 Amazonのページを覗いてみると、結構安価ですから、いろいろ使ってみると面白い遊びができるでしょう。

| DiCUNO 発光ダイオード 5mm 7色 LEDダイオード 高速点滅 高輝度 円型頭部 RGB 透明ダイオードセット 100個入 新品価格 |

Amazonでも安価で変わり者のLEDが販売されています。

私が購入した「7色点滅のLED」のパッケージには、順電圧3.5-4.0V LED5mm RGB自動点滅LED … と書いてあります。この例を紹介します。

これを、5V電源で220Ωの抵抗で点灯させると、明るく7色の光で、派手に点滅します。

この7色点滅LEDを、写真のように点灯させたときの電流を測ると、約8.5~13mAと、かなり変動しています。

抵抗器無しでかなり電圧の低い 1.8V で点灯させてみたところ、赤色の点滅のみになったところを見ると、異種のLEDチップで作られているようです。

いろいろと電圧などの条件を変えて遊んでみると面白いかもしれません。

パッケージには3.5-4.0V とありますが、何も考えずに、5Vの電源で220Ωの抵抗を直列にして点灯させてうまく点滅しています。このように、仕様のわからないLEDであっても、使い方は大きく違わないということのようです。

でも、この7色点滅LEDを交流で点灯させると … ダメでした

この7色点滅のLEDは「交流電源」につなぐとうまく点滅しませんでした。

点灯はするのですが、7色の変色も点滅もしません。

また、下の写真は、このLED3つを並列にして交流で点灯させいる状態のものですが、普通のLEDを交流で同じように並列にして点灯させると、極性に関係なく、LEDの足をどちら向きにしても点灯するのですが、このLED3つが点灯している状態で3つのうちの1つだけ極性を入れ替えてみると、3つとも消灯してしまいます。 どうも、正負電流が影響しているのでしょうか、いろいろやってみると、新しい発見があるかもしれませんね。

このように、ともかく 「なんでもやってみる精神」でいろんなことをやってみると、結構遊べますし、その過程で、面白いことに出会えることもあります。何でも試してみるのも電子工作の楽しみです。

→ 次ページ : 定電流ダイオード(CRD)と定電流レギュレータ(CCR)

→ INDEX(目次)のページへ

Page Top▲