電子工作を始める方向けの内容で、簡単な発振回路を作る記事です。 「書籍を読んでもよくわかりにくいし、発振しなかった」ことを度々経験していたこともあって、ここでは、くどいぐらいの説明部分もありますが、ともかく、自分で簡単な発振回路を組んで動作させていただくだけでなく、それを発展させて楽しんでいただくことを意図して書いています。

発振回路を組み立ててみて、自分流で楽しもう

発振回路は、電子工作ではよく使います。

発振回路の基本型はいろいろあって、書籍を見ると、いろいろな回路が紹介されていますが、しかし、自分で回路を組んでみると、うまく発振してくれないことがしばしばあります。

さらに、書籍などの発振回路図には、細かい抵抗値やコンデンサの値などが記載されていないものも結構あるので、不親切だなぁ … と思うことも多いのですが、どうもそれは、部品の配置や部品精度などの、少しの条件の違いが発振状態に影響することもありそうで、このような理由もあって、詳細な数字を書くことができないという感じです。

要するに、書籍は「考え方を示すので、うまくやってね」というような書き方も多く、さらに特に、発振は気まぐれなところがあるのは確かなようです。

これもあって、発振の回路は、組んでも、うまく発振しなかったり、想定した周波数や波形にならないことをしばしば経験していらだつことも多く経験します。

発振は、電子工作でなくてはならないものですから、ここでは、部品数が少なくて、比較的に失敗がない「マルチバイブレータ回路」を使った発振で、いろいろなことを試してみよう … というのがこの記事の主旨です。

もちろん、ここに書いた回路や内容も一般的なものです。 私の工作の仕上がり状態も、決して人に見せるような出来栄えではないのですが、ともかく、この記事を参考にして、自分で考えたり工夫して工作を楽しんでいただきたいと思っています。

マルチバイブレータはシーソーのような発振

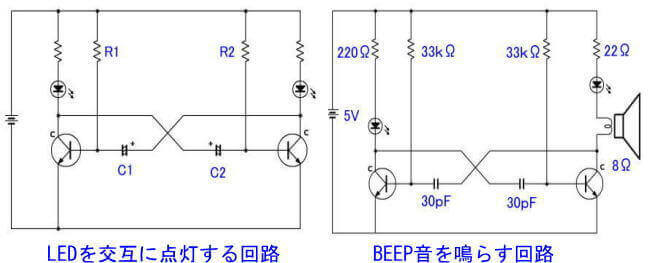

下の図は、こちらのページで紹介したマルチバイブレーター回路の例です。

マルチバイブレータは、トランジスタ2つを「たすき掛け」に接続するような回路で、C1・C2の容量を変えれば点滅の周期が変わったり発振音の周波数が変わります。

こちらの記事にもマルチバイブレータの記事があります。

ともかく、上左図では、R1・R2を33kΩにして、C1・C2を10μFの電解コンデンサにすると、2つのLEDが交互に点灯しますし、上右図のように、コンデンサの値をPF(ピコファラッド)まで小さくすると、発振周波数が上がって、スピーカーから発振音がでます。

ここでは、右側の回路をさらにアレンジして、LEDを使わない回路で、CやRを変えるとどうなるか … を試してみようと、その回路を基板に組み付けるまでをやってみることにします。

このような発振器をユニバーサル基板に組んだものを1つ自作しておいて、自分用に持っていると、簡易的な低周波発振器として利用できます。

電子工作をやっていると、発振器を使う機会がたまにありますし、簡単にLEDを点滅させるなどで遊ぶことが出来ます。

もちろん、さらに色々と発展的に改造すると結構楽しめますので、ぜひ自作してみてください。

今回作ろうとしている発振回路はこれです

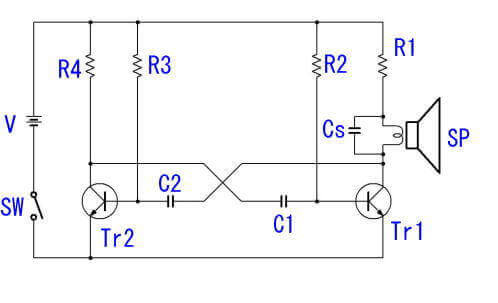

図1

図1

この回路で、電源は、このHPでよく使っている 5V の定電圧電源です。 そして、トランジスタTr1とTr2は、このHPで常用している2SC1815 を使います。

小電力なので、トランジスタはNPNの電力増幅用であれば なんでも使えるはずです。(こちらのTrの記事も参照ください)

進める手順は、まず、これらの部品類の値を決めて、それをブレッドボードに組み、うまく動くのを確認してから、ユニバーサル基板に組んでみるといいでしょう。

部品の値を決める方法

理解している方はここはスキップしてください。

まず回路の値について、確認しながら進めます。

図の、R2とR3 は、コレクタ電流を制御するための、ベース電流の大きさを決める抵抗でしたから、その値は、こちらのページ で計算した抵抗値(33kΩ)を使うことで問題ないはずです。(これも、20kΩ~50kΩであっても、とくに問題はありません)

次に、2SC1815 の最大コレクタ電流は150mAですので、それ以下になるように R1とR4 を決めればいいですから、手持ちの抵抗器に47Ωがあったので、それを使うとすると、スピーカ(インピーダンス8Ω)側の Tr1 に流れる電流は、(概算ですが) I=E/Rから、5/(47+8)≒90mA となります。 音が大きすぎるようであれば、抵抗を大きな値にすればコレクタ電流が減るので、音が小さくなります。

例えば、47Ωではなくて、100Ωの抵抗器を使うと、5/(100+8)≒46mAで音が小さくなりそうですし、22Ωの抵抗器であれば、5/(22+8)≒167mAとなって、コレクタ電流が流れすぎるかもしれませんので、22Ωではダメ・・・という予測計算ができます。

さらに、5V・90mAが流れるのですから、5x0.09≒0.45Wになって、1/2Wよりも大きい抵抗器が必要になります。

しかし、私は手持ちがありません。

そこで、1/8Wの小さな抵抗器で、ブレッドボードに組んだ時に実測するのが手っ取り早いので、うまく測れるかどうかわかりませんが、ともかく、測定してみて、抵抗のワット数を決めることにしましょう。

次に、上の回路図で、スピーカのところにつけたコンデンサCsですが、本来、マルチバイブレータによる発振はあまり品質の良いものではない(波形が安定していない)もので、周波数の変動やノイズも多いので、変な成分を除去するための「安心」のために付け加えているものです。 このあたりも、Csをつける良し悪しも確かめることにします。

当然、Csを大きくすると、出力波形はなめらかになりそうですが、逆に、出力される周波数にも影響するかもしれないので、1μFにしたのですが、このように、「エイヤァ」ということで決めていくことも出てきます。(こんなことは書籍にはほとんど書いていません)

そのようなこともいろいろな場面で出てくることを経験するのも大事なことと思って、これも自分で色々変えて見てその変化を測定してみることにします。

そうして仮決定したのが下の回路です

ここで、C1とC2をいろいろなものに変えてその音の変化を見ようというのが今回の目的です。

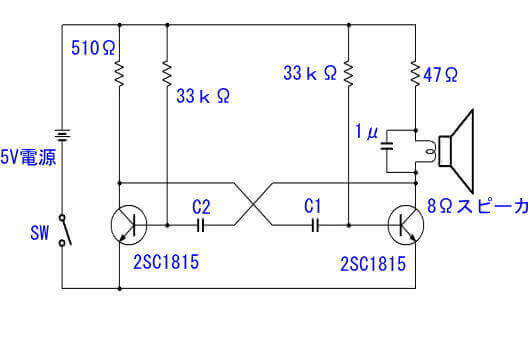

図2(完成形)

図2(完成形)

まず、ブレッドボードで動作させて、C1・C2だけではなく、その他のC・Rを変えてみた様子を紹介します。

以下の様子は、特にやって見る必要はありませんので、どんなものかだけを見ておいてください。

ブレッドボードに組んでみます

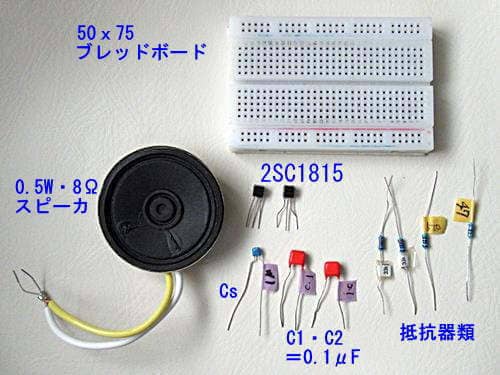

まずは、C1・C2を0.1μFにして、SWなしの全部品は、これだけです。

部品数が少ないですし、ありあわせの部品を使っても問題はないでしょう。

私の経験で、「発振」の回路例はたくさん書籍に載っていますが、実際にそれで回路を組んでも、うまく発信してくれなかったり、変な周波数になることも少なくありません。

だからこの場合も、うまく発振するかどうかを確かめる意味で、まずブレッドボードで確認します。

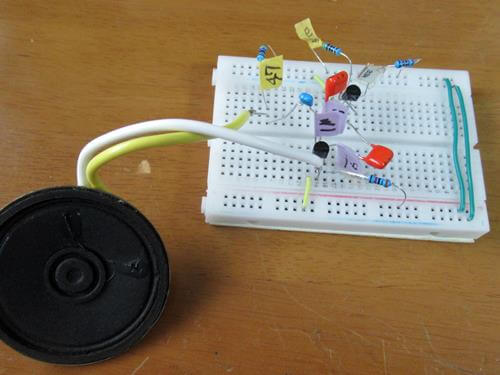

ブレッドボードに配線してみました

5Vの電源をつなぐと、連続音が鳴り響いたので、「この回路はまず問題なさそう」という確認ができました。

そして、47Ωの抵抗器(とスピーカ)に流れる電流を測定すると、21mA でしたので、1/8Wの小さな抵抗器でも、全く問題ないことがわかりました。(もちろん、出力は直流ではないので、測定値はいい加減ですが、測ってみると安心できます)

これをユニバーサル基板に組む前に、抵抗やコンデンサを変えてどのような発振状態になるのかを、オシロスコープで確認してみました。

もちろん、電子工作を始めたばかりの方は、オシロスコープは高価ですので、出てくる音を耳で聞いて、下の数字を見ながら、その違いを感じていただくだけでいいと思います。

(参考)私は専門家でないのですが、オシロスコープは大変便利なものです。 使い方も簡単で、電圧計のように使うだけで、簡単に波形で様子が見れます。 私は、2万円台の最安価帯のものを使っていますが、これがあるのとないのとは大違いです。こちらに記事があります。ぜひ、電子工作の趣味を続けるのなら、ぜひ購入を検討してください。

予算がなければ、安価なキットを自分で組み立てていいでしょうし、組み立て済みの最安価品でも、結構役に立ちます。 Amazonでの最安価品の例を、以下に紹介しておきます。

|

|

RとCを変えて変化を見ました

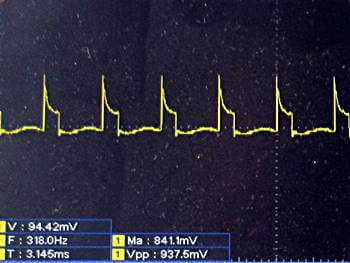

基準の回路図(C=0.1μ)の波形

基準の回路図(C=0.1μ)の波形

ベースの抵抗を33kΩ、C1とC2を0.1μF、Csを1μF のときの波形はこのようなものです。(これがいい状態なのかどうかは分かりませんが、こんな波形です)

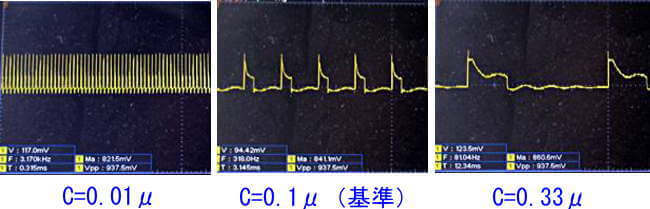

まず、コンデンサによる周波数の変化を見るために、C1とC2を0.01μと0.33μにした時の様子は次のようになりました。

次に、ベース抵抗33kΩを47kΩに変えてみました。 それらの数字を読むと次のようになっています。

C・Rによる変化

C・Rによる変化

これを見ると、C1・C2は発振周波数に大きく影響しているのがわかります。 そして、ベース電流を抵抗値の値を変えることによっても、周波数と出力電圧に変化が見られます。

ここでは、Cの値を変えることで、かなりの音程が変化することがわかりますので、次の段階で、ユニバーサル基板に配線するときは、簡単にコンデンサを変える仕組みを作ることにします。(ICソケットで差し替えるだけのことですが・・・)

つぎに、同様にCsについても、CsなしとCs=10μについて見てみると、下の表のようになりました。

出力電圧は低下は少なく、波形は、10μになると、なだらかになる程度で、大きな変化はありませんでしたが、Csがないと、かなりノイズが多いことがわかりますので、回路図のように1μを使ってノイズ除去をするようにしました。

Csによる変化

Csによる変化

Csなしの波形

Csなしの波形

以上で、周波数変化は、C1・C2を変えることで大きく変化することがわかったので、それだけを可変できるようにして、その他は変えないでユニバーサル基板に組んでみます。

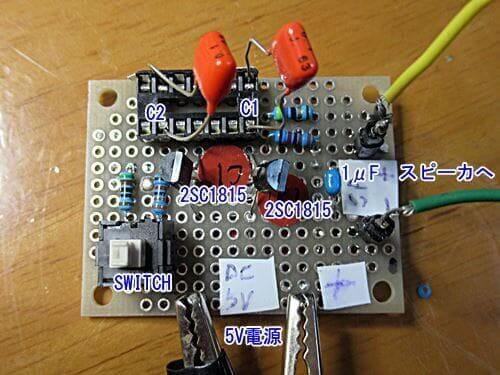

ユニバーサル基板に回路を組みました

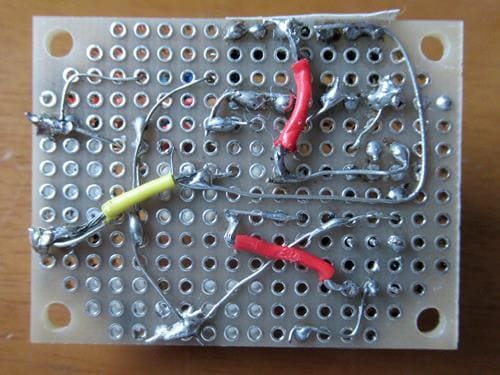

特に部品配置などは、詳細に検討しないで配置してはんだ付けしていますので、裏の配線は交差して、あまりいい出来栄えではありませんが、楽しむためだけですので、これで良しとしています。

ここでは、簡単に周波数を変えることができる「低周波発振器」として使えるように、ICソケット(14ピン)を使って、いろいろなコンデンサC1とC2を抜き差しできるようにして、ユニバーサル基板に回路を組みました。(基板の寸法=約36x47mmと小さいものです)

行き当たりばったりで組み付けましたので、裏側は下のような、交差や継ぎ足しの配線が多いものになってしまいました。

14ピンのICソケットは、中央2ピンをフリーにして、3ピンずつを短絡させています。

このような仕上がりですので、紹介するのも気が引けますが、プロでないのでお許しください。

これで、「発振させる」という初期の目的を達成できました。

ちなみに、ICソケットのC1・C2に 1μから0.001μ のコンデンサを色々付け替えて、スピーカーの両端で、オシロスコープの周波数表示をみると、36Hz~22200Hzの発振をしているようですが、もちろん、この安価なスピーカでは一部の音しか聞こえません。

こんな簡単な基本回路ですが、その他にも、いろいろな遊び方ができそうですね。

さらに、スピーカーにも手を加えると音がよくなります

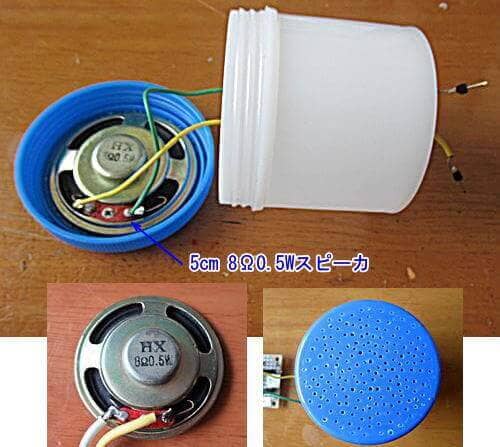

スピーカーについては、普段は、実験だけなので、スピーカーをむき出しのままで使うことが多いのですが、少し手を加えて下のようなケースに入れたところ、かなり、音が良くなりました。 これを参考にして、試してみてください。

そして、つきった基板にスピーカーをつないで、ICソケットにいろいろな容量のコンデンサを挿すと、発振音が変わります。 色々ちがったものを差し替えて試してみてください。

ここでは8Ω0.5Wの安価(購入価格100円程度)なスピーカを使っていますが、上の写真のように、家にあった塗り薬の容器に入れてやると、裸で鳴らすのとは違って、音がなめらかで大きい音で響くようになりました。

ケースに入れると、警報音や警告音のような大きい音量になります。是非、試してみてくださいね。

ここでは、ハンダゴテをつかって、プラスチックの青い蓋に小さな穴を開け、裏にスピーカーをボンドで貼り付けて、リード線を外に出すようにして、ピンで製作した基板に接続するようにしました。

記事は以上です。 ここでやっていることは、そんなに大した内容ではありませんが、電子工作の楽しいことは、計画して→検討して→自分で組み立ててみて→うまく動くようにする ・・・ という過程です。

最初のうちは、書籍やWEBの記事にあるものを作ることも楽しいのですが、次には、それをアレンジする楽しさを経て、何かオリジナルなものが作れるとさらに楽しい趣味になっていくでしょう。

ともかく、このような既存の回路をつかって、自分で1から手と頭を使って作ってみることで、電子工作を楽しんでください。

Page Top▲