LEDは点灯させてみて、それから適当な明るさにして使う

わからないLEDは、ともかく点灯させてみる

電子工作などでLEDを使う場合は、明るさはともかく、「点灯すればいい」という場合がほとんどですが、それでも、従来からある「普通タイプのLED」なのか、高輝度LEDなのか、また、適当な明るさにするにはどうすればいいのか … がわからないと使うのも不便です。

テスターを使えば、普通タイプか高輝度タイプかがわかりますが慣れが必要ですし、やはり、実際に使う場合の明るさを確認したいので、ともかく私は、「5Vの電源で200~220Ωの抵抗をつないで点灯させる」 … というやり方をしています。

点灯させれば、LEDが普通タイプなのか、高輝度タイプなのか、明るさは適当か … などがわかります。

この方法で点灯させてみると、この後の方針がたちます。(もう少し大きな抵抗値のほうがいいようにも思うのですが、それは、この記事を読んで自分に合った方法を考えていただくのがいいでしょう)

ともかく、適当な抵抗をつけて点灯させれば光り方がよくわかり、最初から計算や理屈も必要ないので、抵抗値を決めるのも簡単ですよ。

計算で抵抗値を求める…などはそれから考えればいい

「LEDの点灯のさせかたなどの記事」では、オームの法則を使った抵抗値や電流値の計算が出てくるのですが、特にこれを知らないでもLEDは使用できます。

ほん数年前には、普通タイプのLEDと高輝度の白色LEDしかなかったので、テスターでLEDが生きていることを確認しながら「色」を見て、白くて明るければ3Vの高輝度タイプ、そうでなければ、2Vの普通タイプというように判断できましたし、2VのLEDでなければ3VのLEDと考えればよかったのです。

しかし現状では、明るい色付き高輝度LEDが普通になって、さらに、2Vタイプと3Vタイプがあるので、テスターで確実に種類を見極めて、LEDを点灯させるときの抵抗値の計算に使うのは難しいのですが、それでもやはり、オームの法則を使った抵抗値の計算の仕方は覚えておくと便利なものですから、簡単に触れておきます。

順電圧がわかっておれば計算は簡単

電流・電圧・抵抗などの、2つがわかっている場合は、オームの法則を使って計算することができます。

順電圧(LEDが点灯しているときの電圧降下)がわかれば、通常は10mA程度の電流を流して点灯することで考えるといいでしょう。

順電圧は、上のように200Ω程度の抵抗を使って点灯させて、LED端子の電圧を測ればわかりますが、これは、後で説明しますが、ここでは、抵抗値を求める考えていきます。

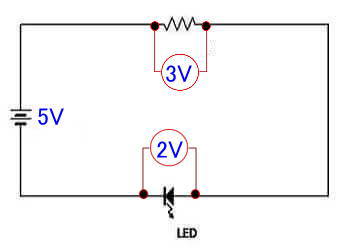

このHPでは通常は 5V の電源を使っているので、5Vの電源で10mAの電流を流して点灯させる場合は、LEDで2Vの電圧降下があるのなら、余分な3Vを「抵抗器」で下げてやればいいので、オームの法則をつかって下のようにして抵抗値を計算します。

オームの法則は 「電圧V=電流A x 抵抗R」です

ここでは R を求めたいので、式を変形して R=V/A =(5V-2V)/0.01A=300Ω から、300Ωに近い市販の抵抗器を使えばいいということになります。

ただ、この考え方は重要ですし、間違いではないのですが、LEDの順電圧(順方向の電圧降下)は2Vと仮定して計算しているので、実際に電流を測定してみると、10mAになっていない場合が出てきます。

しかし、実用的には数mAの電流量の違いで明るさが大きく変化することはないので、ともかく「このように計算する」 … ということを覚えておきましょう。

3Vタイプの場合も同様です

LEDで3Vの電圧降下をするので、余分な2Vを抵抗器で下げればいいのですから、 R=V/A で、 (5V-3V)/0.01A=200Ω となります。

ここで少しこれまでのことの確認が必要です。

2VのLEDだと思って3VのLEDだった場合は、上で計算した300Ωの場合は、 A=V/R から、 (5-3)/300≒0.007A となって、LEDに流れる電流が少し減るので、LEDの劣化の問題はないのですが、 3VのLEDと思って計算した抵抗値で2VのLEDを点灯させる場合をみてみると、抵抗は200Ωを使うので、 オームの法則でその時の電流は、 A-V/R から (5-2)/200=0.0015A となり、少し流れすぎになってしまいます。

これは劣化の点で少し懸念が残るかもしれませんが、LEDがすぐに切れてしまうような大きな電流でないのですが、心配なら、LED端子間の電圧を測って、順電圧を確かめればいいので、このように計算してLEDを点灯させている状態を計算で求めることができる … ということを知っておけば、私のように200~220Ωの抵抗を使って、「まず点灯させてみる」というやり方もアリだと思っています。

200~220Ωで点灯させてみて、それから次を考える

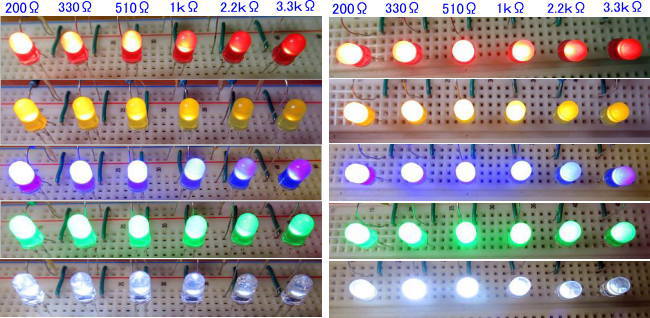

従来の手持ち品と最近購入したものを、5Vの電源で、220Ωの抵抗で点灯させてみると、従来の普通タイプのLEDと高輝度タイプのLEDは明るさが全く違っているのでわかります。

写真でもわかるように、高輝度タイプは「明るすぎる」感じです。 だから、実際に使うときは、もっと電流値を小さくして輝度を落とす使い方をすればいいのです。

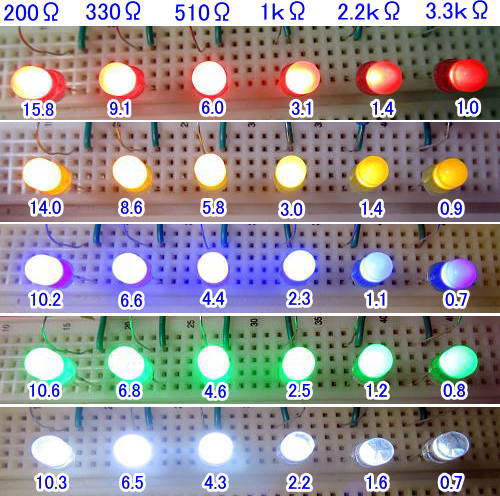

上の写真で使ったものと同じLED5種類(5㎜砲弾型)で、抵抗値を変えて点灯させたのが次の写真です。 そして、その時の電流値を測定しました。

写真の向きで小電流が暗いようですが、1mA程度の少ない電流でも、従来の普通タイプのLEDよりもはるかに明るく点灯しています。

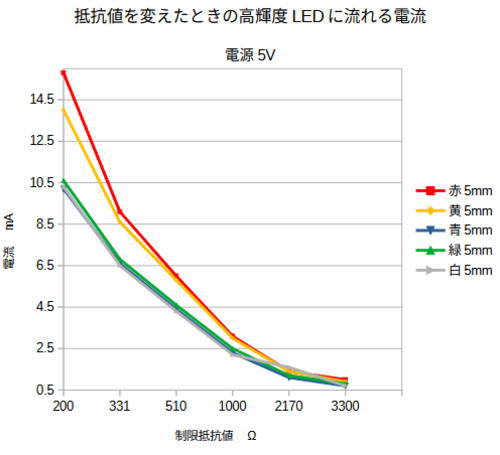

LEDの色によって発光材料が異なるので、順電圧も電流も異なりますが、LEDは15mA以下での使用が推奨されていますし、寿命を考えると、必要充分な明るさの抵抗値に変えればいいことがわかります。

この電流値と抵抗値の関係をグラフにすると下のようになります。 市販の抵抗値は飛び飛びなので、高輝度タイプのLEDは5mA程度の電流量で使うのが推奨されていることも併せて抵抗値を選ぶといいでしょう。

最初に200から220Ωの抵抗値で明るさを見るのはOKか

今のように、高輝度タイプが安価になる前は、LEDは普通タイプ(LEDを点灯した時の電圧降下が2V程度のもの)で考えればよかったので、そのころから、5Vの電源では200~220Ωを使えば問題なくOKでした。

この場合は、計算上では、(5V-2V)/200Ω≒0.015A と、200Ωの抵抗をつけると 15mA の電流が流れてで点灯するのですが、最近の高輝度タイプは色によって順電圧(点灯するときの降下電圧)が 2V程度 のものと 3V程度 のものがあるので、200~220Ωで点灯して問題がないかどうか … をオームの法則で計算して確認してみましょう。

計算が嫌いな人もいるでしょうが、この計算はこの後で何度も出てきますし、役に立つものですから、徐々に慣れていけば便利なことも多いですよ。

LEDは15mA以上の電流を流すと劣化が急速に進むことから、5Vの電源で2Vまたは3VのLEDを15mAの電流を流して点灯させるための抵抗を計算すると …

2VのLEDの場合はオームの法則 抵抗R=電圧V / 電流A から (5-2)/ 0.015 =200Ω、 3VのLEDの場合は、 (5-3)/0.015≒133Ω となるので、200Ωで「ほぼ安全に点灯できる」ということがわかります。

つまり、ともかく、200~220Ωの抵抗器を直列にして点灯させると、普通タイプか高輝度タイプかがわかりますし、15mAは十分すぎる電流量で、これ以上の電流を流さないのが賢明ということですし、さらに、この時の明るさが実用的な最高の明るさの状態であることが分かります。

さらに、明るすぎるようなら、抵抗を大きくすればいいのです。

220Ωで点灯させたときの電流・電圧を実測してみました

電流測定は回路の途中でテスターで測らないといけないのでちょっと手間がかかります。 電圧は、LEDが点灯している状態で、2本の足のところで測るだけで簡単です。

この電圧は、LEDが点灯しているときの電圧降下の値を示していますから、この数字でオームの法則を使って電流値を計算することもできますね。

一番左を例にとると、実測した電源電圧は4.95Vで、抵抗値は218Ωでしたので、 A=V/R =(4.95-2.9)/218=0.0094A で、実測した電流値とは若干の誤差があるのですが、1~2mAの誤差であれば、この方法で電流値を知ることができます。

結果の数字でみると、すべてが高輝度LEDですが、赤と黄は2Vタイプ、それら以外は3Vタイプですね。

このように、ともかく、この条件で点灯させてみると、 ①LEDが切れていないか ②普通タイプか高輝度タイプか ③明るさはこれでいいか … などが判断できますから、難しいことを考えずに、ともかく、どんなLEDかがわからなかったら、200~220Ωの抵抗をつないで点灯してみるといいでしょう。