磁気センサの一つ「磁気抵抗素子」について

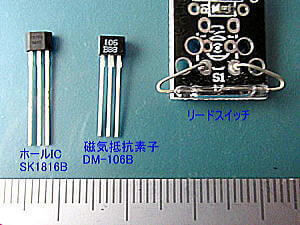

磁気に反応する素子には、写真のようなものがあります。

ここでは、磁気の強さに応じて抵抗値が変化する素子(センサー)の「磁気抵抗素子」を紹介しています。 専門的内容ではなく、電子工作で使うための基礎的な内容です。

こちらのページでリードスイッチを、またこちらでは、ホールICを使って、磁気の変化でLEDをON-OFFできる例をあげています。

ホールICはLEDを点灯できる程度の電流を直接流すことができるので、このHPで扱うような電子工作ではスイッチのような使い方が簡単にできて使いやすかったのですが、ここで紹介する自己抵抗素子は、磁気に対する抵抗変化や電圧変化が小さいので、「増幅回路」を組み合わせて使用する必要があります。 しかし、微妙な変化が捉えられるので、これも使いみちがありそうです。

簡単に趣味の電子工作に使えそうな応用例を探したのですが、機械や器具に組み込まれていて、適当なものが見つかりませんので、ここでは、素子の特性を調べた内容になっています。

磁気抵抗素子の用途として、一般製品に使われているものでは、磁気を利用した非接触のスイッチや、歯車、モーターなどの回転部品の回転状態の検出などでたくさん使われています。

磁気抵抗素子とはどのようなもの?

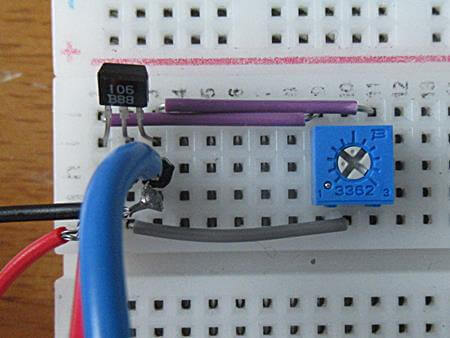

ここでは、SONYのDM-106Bを使っています。上の写真のような、バイポーラトランジスタのような形をしています。

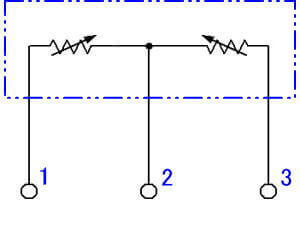

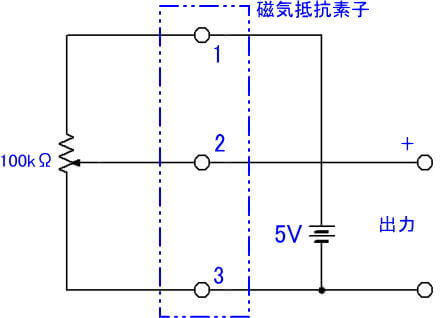

磁気抵抗素子のデータシートを見ると、このように、内部に、磁気によって抵抗値が変わる素子を2つ持っている抵抗器のようなもののようです。

データシートの図

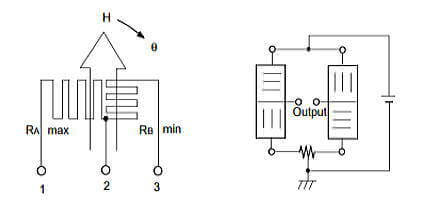

データシートの図

データシートには、このような図があり、単独使用では、直交方向の磁気変化を、2つを使って、全方向の磁気変化を捉えることで使用すればいいようです。

1から電圧を加えておいて、磁気の変化があれば、2-3端子の電圧変化としてそれを捉えるような使用方法のようです。

電圧変化が少なくて、さらに、電流もそんなに多く流せそうにない感じですが、データシートでは、最高電圧が10Vまで直接に加えられるので、オペアンプやMOS-FETを使うなどで出力を増幅すれば、電子工作分野でも何かをして遊べそうな感じです。

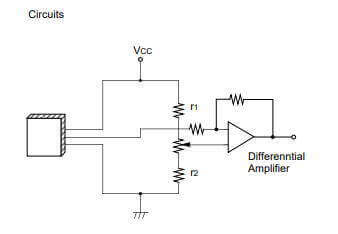

増幅回路を含んだ使い方はここでは触れていませんが、データシートには次のような、磁気の変化に伴う電圧の変化を増幅して検出するという回路例があります。

データシートにある回路例

データシートにある回路例

実用例では、「空中に浮かぶ物体」のオブジェなどがあって、磁石で模型の地球などを空中に静止させたりゆっくり回転させて浮遊させることを制御しているのですが、磁気センサを応用すると面白いものができるので、ぜひアイデアを考えてみてください。

|

磁気浮上式地球儀、6 インチ LED の浮遊世界地図の地球儀、自動回転はホーム オフィスの机の装飾のための接触制御を用いる中間空気で中断した 新品価格 |

抵抗の変化を測定してみました

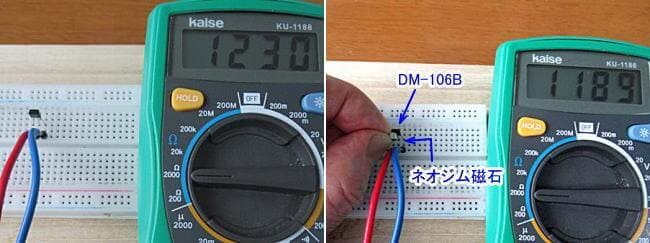

磁石はダイソーで購入した、6mm径のネオジム磁石を使って、写真のように、素子に近づけて、抵抗値を調べました。

1-3間も2-3間も、抵抗素子ですので、磁気の大きさを変えると、抵抗値が変化しています。

テスターのレンジの関係で、このようなkΩとΩの数字になりましたが、40Ω程度の変化で、そんなに大きくない抵抗値の変化から電圧変化を捉えるのですから、ラフな電子工作では扱うのが少し大変な感じがします。

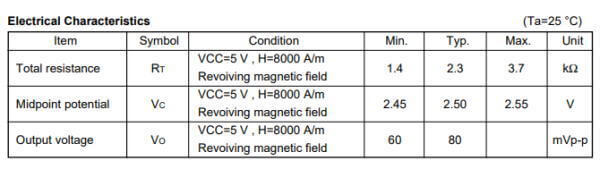

データシートでは「H=8000 A/m Revoiving magnetic fieldで 2.3kΩ の変化をする」 という数字があるのですが、その状態や測定条件がどのようなものかはよくわかりません。

ダイソーさんのミニ磁石は、非常に強力(280mmテスラ)なのですが、それでも、上記の変化の大きさですので、磁石を近づけるような実用的な磁気変化で、素子の抵抗値は40Ω程度変化する程度だと考えておけば、当たらずとも遠からずでしょう。

そして、変化量が少ないのは、磁石を素子に近づける方法が関係しているのかもしれません。

つまり、変化しやすい最適位置を見るける必要があるような感じです。

データシートには水平垂直方向が変化が大きいように書いてありますが、実際に使う場合には、セットする位置を、試行錯誤して、最適なところを見つける必要がありそうな感じです。

次に、磁力と電圧変化を見るために、次のような回路で変化を調べました。

Vccの1/2あたりで電圧は最大変化する

このような回路で、2-3端子間に100kΩのボリュームで電圧調整した時の出力端子の電圧を測定しました。

100kΩのボリュームでは5/100000=0.05mAの電流量なので、100kΩに限らないで、適当なボリュームを使えばいいでしょう。抵抗値によって、流れる電流値が変わるだけで、500kΩのものでは、0.001mAになります。

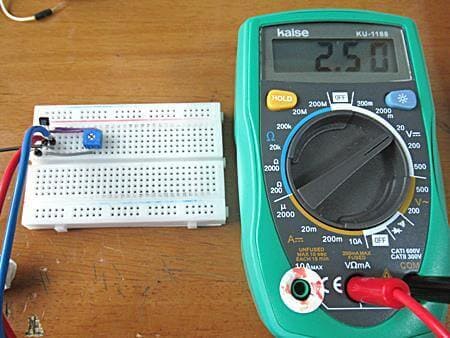

ここでは5V(実測4.95V)の電源を使って測定したところ、その1/2の2.5V程度の電圧付近で、磁力のあるなしでの電圧の差が大きいことから、抵抗素子を2つ内蔵しているので、電圧バランスを取ってセットするための「電圧合わせ」のようです。

記事は以上ですが、この記事は単なる使用法を考えるためにやったことを書いているものですので、実際に使用するときには、データシートを詳しく読み直してくださいね。

今回わかったことは、

1)磁気抵抗素子とは、磁気の大きさで抵抗値が変化するもの

2)抵抗の変化は40Ω、電圧変化は0.1V程度なので、増幅を併用する必要あり

・・・ということで、ON-OFFではなく、変化量を捉えるので、位置を正確にとらえる・・・などではいいセンサーですが、電子工作で簡単に使うのであれば、ホールICのほうが使いやすいかな?・・・という感じがしますが、先に紹介した「空中に浮かぶオブジェ」を考えるのも面白いでしょう。

Page Top▲