電子工作といっても広範囲 何がしたいのかを決めましょう

「これから電子工作を始めようか・・・」と考えている方のために、まず、「自分はどんなことをしたいのか」をイメージしておくのは大事です。

もちろん、最初は「電子工作入門」などの書籍を購入しないほうがいいでしょう。これは後でも説明します。

たとえば、アナログ回路かデジタル回路の違いだけでも、全く方向や購入部品が違います。このHPは電子部品の初歩的な使い方を紹介しているのですが、それだけでもかなりの広範囲な内容ですから、最初の方針は大切です。

そして、方針が決まったら、最低限度の必要なものを購入して、それを使って、手を動かしてみると見方考え方に余裕が出るでしょう。 自分が向いていないようなら無駄は最小で済みますから。

まず、最小限の部品を買うことにお金を投資しましょう

①まず、予算5000円と決めて最小の部品を購入して始める ②部品つきの電子工作教材キットを購入してそれに沿って基礎的なことを学ぶ … などの方法がおおススメ。(②は→こちらで紹介)

できれば、WEBの電子部品購入サイトで必要な部品を買うのが一番いいのですが、少し戸惑うかもしれないので、Amazonなどのページを眺めることから、電子部品とはどんなものなのかを見ることから始めてみましょう。

最初のうちはAmazonの電子部品のページを眺めてイメージすることもいいでしょう。

![]()

書籍購入は少し慣れたからのほうがいい

「始める前に、書籍を購入して … 」と考える人も多いでしょうが、正直言って、本を1冊読んでもほとんど手が付けられませんから、私は「書籍は、少し慣れ進んでから購入するといい」と思います。

私は最初にいろいろ購入しました(→こちらのページにしめす私が購入した本) でも、これは失敗で、大半は細かいところまで読んでおらず、お金の無駄遣いの感じがしています。

最初に何をしたいのかを考えておくのは大事

電子工作は、広範囲で奥が深いものです。

このページのサイドメニューの項目を眺めていただくといいのですが、このHPは、これだけたくさんの項目でも、電子部品のごく基礎的な使い方を書いただけのもので、それも、アナログの内容だけです。

入門用の書籍も、(変な言い方ですが) それだけではほんの一部のことしか書いていないので、電子工作をやっていくといっても、狭い分野のことをやっていくことになるので、最初は漠然と全体を見て、何がしたいのかを決めていくのがいいでしょう。

WEBの電子工作の記事をみると、回路図だけで説明しているだけのものも多いですし、このHPのように、ブレッドボードで基本的な動作などを紹介するもの、パターン配線を使って、しっかりした最終の製品に仕上げるもの … 等があるので、手当たり次第に電子工作に深入りしてしまう前に「どういうやり方が自分に合っているのか … 」を考えておくことは、後々、無駄にはならないと思います。

このHPは、部品類の基本的な動作を知るために、ブレッドボードを使って実験的なことをやっている内容が主体です。

だから、しっかりした「商品」を作りたい方には、物足りないでしょうが、それも自分の方針の中でイメージしていってください。

このHPの全体項目は、Indexの項目でピックアップしてご覧ください。

ともかく、自分で回路を組んで動作させることが楽しくなってくると、きっと続いていくと思います。

このHP記事は、アナログ・小電力しか扱っていません

近年の主流は、マイコンやデジタル回路になってきているのですが、このHPでは、それらはほとんど扱っていませんが、しかし、心臓部はマイコン機器などであっても、センサーなどの手足部分では、まだまだアナログは生きていますから、まず、一通り、アナログ回路をさわってみることも無駄にはならないと思って私はこれらから始めました。

もちろん、アナログに限っても、電子部品は無数にあって、それら全てが汎用性があるとは限りませんから、電子工作をやっていこうとすると、絶えず部品を追加購入しないといけなくなりますし、計測器なども欲しくなってきます。 それらについても、私の例を紹介していきますが、このページでは、予算5000円で始める方法を紹介します。(もう一つの、教材キットを使って初歩を学ぶ方法については、こちらで紹介しています)

予算5000円で始めてみましょう

これだけあれば遊べる

これだけあれば遊べる

アナログ・小電力の電子回路の代表は「LEDを使う工作」ですから、この工具・部品で、まず、LEDを点灯させる回路を自分で組んでみよう … ということから始めています。

たとえば、自分でLEDの特性などの基礎的なことを押さえながら、LED50個を同時に点灯できるまでをやってみると、きっと、「やったぁ … 」という感じになるでしょう。

LEDの工作については、INDEXのページ(→こちら)から選んで参考にしてください。

これとは別に、5V電源を自作してみましょう

LED点灯だけでは、乾電池を使用してもいいのですが、やはり、定電圧で、常用できるものを持っておく必要があります。

ここで作った電源は、このHPでは、ずっと使っていきます。

市販のものを購入してもいいのですが、ここでは、使わなくなったスマホ充電器(UEBアダプター)を細工して、使いやすい「5Vの自作電源」を作ってみましょう。

この電源の工作については、こちらのページで紹介しています。

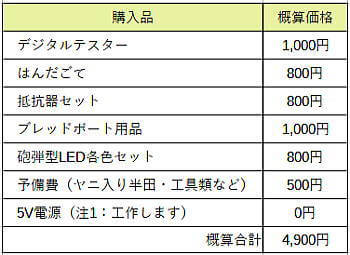

予算「5000円」で始める購入品のリスト

価格は参考価格です。

価格は参考価格です。

まず、この表の工具類・部品を用意しましょう。これで結構遊べますから。

この価格はおおよその数字で、私がWEBで購入したものやWEBの概算金額です。 調達については、後でも説明していますが、AmazonなどのWEB、ホームセンター、100円ショップなどを利用します。

商品はChina製がおおいのが現状です。 日本製でなく、China製というだけで不安に感じる方も多いようですが、China製が問題であったのは過去のことです。 電子部品のほとんどは、規格化された製品ですので、品質的な問題はないので、安心して使用できます。

部品セットの購入は無駄と思うかもしれませんが

LEDや抵抗のセット品を購入すると、数量が多すぎて、余分なものが多すぎると思うかもしれません。

たしかに当面使わないものがほとんどですが、電子工作をやっていこうとすると、無駄なものが増えることには、ある程度は目をつぶりましょう。

私は、抵抗器セット、電解コンデンサセット、マイカコンデンサセット、バイポーラトランジスタセットなどはセットを購入しました。(もちろん、進む方向が変われば、それに合ったものを購入しましょう)

実際は、部品セットにはほとんど使うこともないものも多くあるのですが、少量を購入するとかえって単価が高くなるし、ちょっと使いたいときに買い足すのも大変ですので、最初に購入する LED・抵抗器は「セット品」を購入しておくのがいいでしょう。

LEDは、砲弾型3mmか5mmの普通タイプが使いやすく、高輝度LEDも安価になっており、明るくていいのですが、このHPの実験では、明るすぎて目が疲れるという短所もあります。

そしてむしろ、2Vの普通タイプはマイナーになってきていることもあるので、自分の気にいるものを探してください。Amazonで探すと下のような入門セットもたくさん販売されています。

Amazonや楽天で販売されているこのような部品セットにも目を通しておきましょう。結構使えます

![]()

また、100円ショップやホームセンターでも、結構使える工具部品があるので、普段から、意識して、使えそうな工具部品類などはチェックしておくといいでしょう。

工具は、はんだごて+ラジオペンチが1つあれば当面はOK

ここに書いていないものも、急に必要になることが出てくるかもしれませんが、家庭にあるものを代用したり工夫するなどで、最初から購入する必要はありません。

また、100円ショップやホームセンターでも、使えそうなものがあるので、普段からチェックしておきましょう。

しっかりとしたものを購入すべしという助言もありますが

日本製の、(たとえば、「宝山の工具類」などの) しっかりとした工具類を購入することをすすめる記事も多いのですが、たしかに、使ううちに値打ちが感じられます。 しかしそれより、まず、初めの第一歩は100円ショップのラジオペンチでいいので購入して使ってから、その後に、しっかりしたものを購入しても惜しくはありません。

|

ホーザン(HOZAN) 工具セット セット内容7点 車載工具に最適 引出しに収まるコンパクトサイズ 寸法153W×82H×25Dmm S-1 新品価格 |

はんだごては必須です

このHPでは、ほとんど、ブレッドボードで回路を組むのではんだ付けをする機会は少ないのですが、細いコード類などは切れやすく、その他でも使うことがあるので、はんだごての一式は最初に準備しておきましょう。

無鉛はんだは当面は使わない

最初に購入するはんだごては、20-30Wの、先の細いハンダゴテが使いやすいです。 そして、ヤニ入りの電子工作用の糸ハンダで、1mm以下のものが使いやすいでしょう。

「無鉛はんだ」は融点が少し高くて使いにくいので、最初は避けてください。

私は、下のような、温度可変のものを追加購入したところ、先端形状がいろいろ付け替えられて、はんだ付け以外に、プラスチックの切断などにも使い勝手がいいので、予算が許せば検討してみてください。

私の場合は絶えず出し入れして使いますので、ケース付きのものが重宝しています。そのあたりも確認して購入してくださいね。

こちらのAmazonのページでは1000円程度から温度調節付きのはんだごてセットが販売されています

![]()

購入はWEBが便利

今では、WEBでの購入が便利になりました。

下は、Amazonの「抵抗セットのページ」へのリンクですが、Amazonのページで、「LEDセット」「テスター」など検索して、いろいろと探してみて全体的なイメージを膨らませましょう。

→ Amazonで「抵抗 セット」で検索してページを見る(一例です)電子部品の単価は非常に安価です。 ただ、WEBの価格や内容、在庫の状況は常に変化していますから、時間が経つと品物が消えていることもあって、「買いたいときは、すぐに買う・・・」など、普段から、WEB検索に親しんで、自分なりの買い物の仕方をつかむことも大切なことです。

やはり、多くの人は、AmazonやなどのWEBサイトを利用することが多いと思いますが、部品のほとんどはMade in China です。 しかし、電子部品類の品質は安定していますから、品質上の不安はほとんど考えなくてもいいと言えるのですが、価格や取扱店、在庫状況などはたえず変動しているので注視しておきましょう。

また、販売サイトによって、製造・販売業者や発送ルートで、価格も納期も変わっています。 とくに、「台湾などの業者から、送料無料での直送品」も増えていて、価格は安いものの、受け取りは半月後というものなどがあるので、サイトの記事を見るときは、価格だけでなく、納期、口コミ、などもあわせてチェックしましょう。

また、電子部品を購入する場合は、1個ずつで数種類・・・というような少量多品種の購入になるのがほとんどですから、電子部品専門のWEB店舗が便利です。 私は、秋月電子通商さんを利用するのが多いのですが、これらの購入に関しては、私のこちらのページで紹介しています。

【関係ページへのリンク】