ボルテージディテクタやリセットICを使ってみる

この記事は主に電子工作で使えそうな電子部品を、初心者にも使えるように紹介しているものです。

「低電圧ボルトディテクタ」または「リセットIC」は、定電圧の供給が重要なパソコンなどの機器に使われるもので、使用中に急に電圧が下がったときに回路を遮断したり、立ち上げ時に一定の電圧になるまでONするのを待機する目的などに使用されるIC部品です。

これらは、一時的な過電圧を検知したり、蓄電池の充電が完了すると電源を遮断したり、使用中の蓄電池が(バッテリー)が設定電圧以下になるとランプで知らせる … などの場面で、様々な使い方で利用されています。

この動作や機能は「コンパレータ」の電圧判定と結果の出力 … という機能に加えて、動作の遅延回路を備えていて、チャタリングのような短時間変動に対して安定になるように考えられていますし、電圧の異常状態が解消されると元の状態に復帰する「リセット機能」などが内蔵されているものなどがあります。

これは電子機器類に多く使われており、これらの概要や使い方を知っておけば、デジタルだけでなくアナログ的な使い方でも使えますので、ここでは、手元にある、低電圧ディテクタ R311N-211A と 電圧検出システムリセットIC M51957B を使って、その動作の様子などを紹介します。

このHPは趣味の電子工作の記事ですので、使ってみることを主眼にしています。同様ののものがRICOHさん、ROHMさん、日清紡さん、JRCさん等々、たくさんのメーカーの製品があるので、同様の考え方で使えるでしょう。

低電圧ボルテージディテクタ R3111-211A

R3111 は RICOHさんの製品で、Nchオープンドレイン(Aシリーズ) とCMOS(Cシリーズ)の2つのタイプがあって、ここでは、Aシリーズの211A を用いて説明しています。

この211Aは 2.1V を境にして、ON-OFF します。(この2.1Vを「検出電圧」といいます)

RICHOさんのカタログによると、乾電池1つから使用できるように、0.9V~6V の検出電圧のものが用意されていて、0.1V刻みの製品がラインアップされているのですが、それらの希望の電圧V の型番が「1個単位」で入手できるのかどうかわかりませんが、他社製品でも同様に使えます。

このHPでは5Vの電源を使っているので、5Vを想定して使えるものを探せばいいのですが、検出電圧2.1V用しか手持ちがないので、これを使って説明しています。

もしも 5V の電源を使用しておれば、検出電圧が4.8Vとか5.3V などのように、電圧変動が起こったときに感知する検出電圧用のものがあればいいのですが、ここでは仕方なしに検出電圧が2.1Vのものを使います。

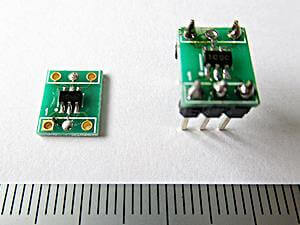

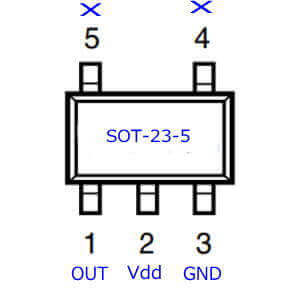

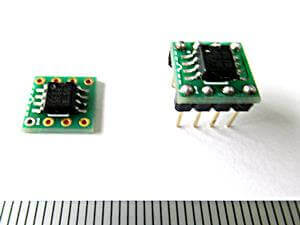

このICは、写真のように、組み込み用(表面実装タイプ)のICで、小さい部品ですから、ここでは秋月電子さんで販売しているDIP変換用基板「SOT23変換基板」と、ブレッドボードに挿せるピンを写真右のようにハンダ付けして、ブレッドボードで配線できるようにしています。

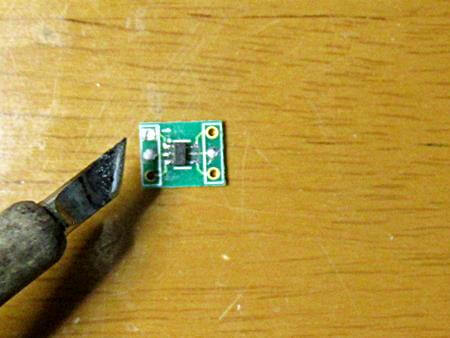

はんだ付け作業

はんだ付け作業

このように、自分ではんだ付けしなくてはなりませんが、この「変換基板へのはんだ付け」は、そんなに難しい作業ではありません。

写真のような尖ったコテ先のはんだごてを使えば、簡単にはんだ付けができるのですが、こちらのページ中段で紹介しているような、平べったい先端のハンダゴテでも問題なくはんだ付けができます。

これを参考にしていただいて、このような表面実装タイプのICを基板に「半田付け」することにトライしてみてください。

Nchオープンドレイン とは、出力側のFETが1つのタイプです。

RICOHさんでは「このICは完全無調整 … 」と謳っており、カタログを見ると、0.1Vごとの検出電圧で型番が用意されています。

このR3111-211A は検出電圧が2.1Vの Nchオープンドレインタイプ の製品です。

つまり、検出電圧の2.1Vを境にして、電源電圧が上下すると出力電圧がON-OFFします。

このタイプは、データシートによれば、電圧監視をしたい場合には、出力端子側につないだ回路がディテクタの監視電圧と異なっていても、プルアップ抵抗を介して使用できるという使いやすさがある … とあります。

つまり、プルアップ抵抗で、検出電圧2.1Vを変えることができますよ … ということです。

もちろん若干のヒステリシス(電圧を上げていった場合と下げていった場合で境界値が異なること)がありますが、211Aの場合は、2.1V±0.05Vの検出精度、ヒステリシス幅も約0.1V程度と非常に高精度です。

詳しい数値はRICOHさんのデータシートで確認いただけますし、データシートには色々な使い方の回路例が示されていて、色々な使い方ができそうですので参照いただくといいでしょう。

ここではその中で、 ①レベルインジケータ回路(ここでは、供給電圧が規定ボルト以下になったときにLEDを点灯させる) ②任意電源電圧検出回路(ここでは、5Vの電源電圧でR3111-211Aを使う場合) について紹介します。

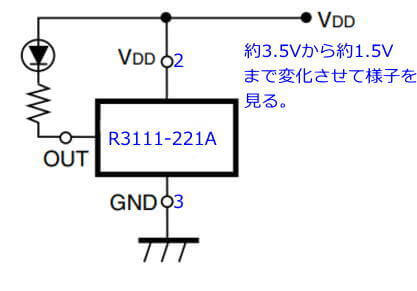

①レベルインジケータ回路

下図は、検出電圧2.1V以下に供給電圧が下がった場合にLEDが点灯する回路です。 これをデータシートの図で説明します。

このICには5つの端子がありますが、1・2・3の端子だけしか使いません。 また、LED用の電流制限抵抗は220Ωを使っています。

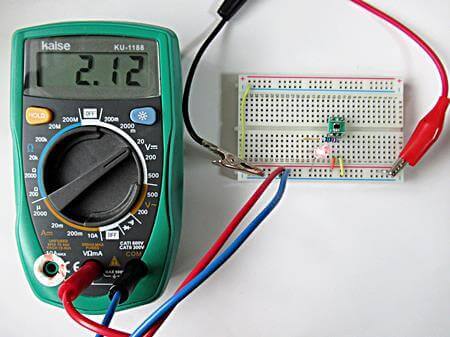

供給電圧(電源電圧)を3.5Vから下げていくと、この状態(2.12V)でLEDが点灯します。

そして、点灯状態から、今度は、電圧を上げていくと、2.20VでLEDが消灯します。

2.12Vが検出電圧ということですが、若干のヒステリシス(点滅時の電圧差)があります。

もちろん、この変化点の電圧は、データシートの許容値内ですので、非常に高精度で「検出と復帰(リセット)」ができています。

これを使うと、たとえば、3Vで乾電池やボタン電池を使っていて、2.1V以下に電圧が低下すれば、何らかのアクションをする・・・などの用途に使うことができます。

もちろん、この後に示すように、2.1Vではなくて、プルアップ・プルダウンすることで、何Vにでも検出電圧を設定できます。

②任意電源電圧検出回路

次にここでは、検出電圧が2.1VのR3111-211Aをつかって、5Vの状態で使う場合を考えてみましょう。

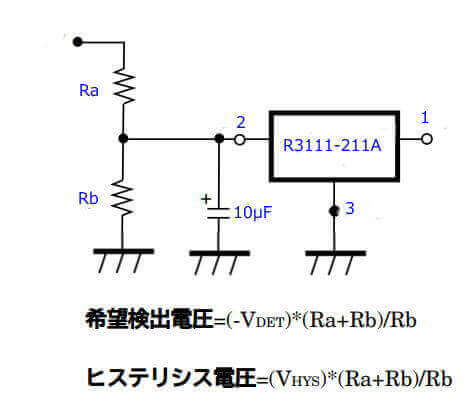

データシートの図は少し見にくいので、左から右に電流が流れているように、下のように回路図を書き直しました。

考え方としては、電源電圧を2つの抵抗で分圧して、「2.1V」に対応させて検知する … という方法です。 (この方法もデータシートの説明に沿っているだけです)

「1」の端子がOUT(出力)ですので、電源電圧が検出電圧を下回ると、電圧が出力されます。(検出電圧以上では出力が「0V=ナシ」の状態です)

そうすると、例えば、出力側にLED点灯回路があると、検出電圧以下に供給している電圧が下がると、そのLEDが点灯しますし、パソコンなどではこの出力をRESET端子に入れると回路を遮断するように動作する・・・ということになります。

用途は?

これを用いて、充電電圧が規定値以上になると充電をやめるようにするとか、逆に、電池を使用していて、その電圧が規定値以下になれば警報を表示する … などに利用できます。

手元にある電子機器を見てみても、このような仕組みは随所にありますので、このようなICが使われているということですね。

ここでは5Vの供給電圧のときの動作を確かめてみるのですが、データシートの注意書きに「Raの値を大きくすると誤差が出る」という注意書きがあるので、それを考慮して、あまり大きくない抵抗値でRa・Rbについて考えます。(ここではヒステリシスについては特に重要でないので考えていません)

希望検出電圧について、本来のVDET は2.1V で、それを5Vとして、仮にRaを1kΩとして「希望検出電圧の式」からRbを求めると Rb=724.1Ωとなります。

また、Rbを1kΩにしてRaを計算すると、Ra=1381Ω・・・という値が計算できるのですが、いずれにしても計算される抵抗値は、市販されていない中途半端な値ですので、 Ra・Rb は半固定抵抗を使って あらかじめ Ra1000Ω・Rb724.1Ω に抵抗値に合わせておいて、それを下のように、回路に組みこんで検出電圧を測定してみました。

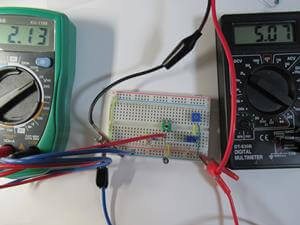

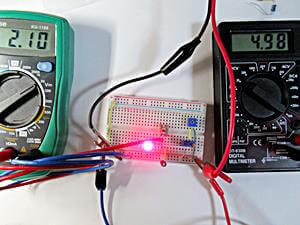

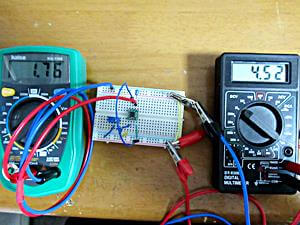

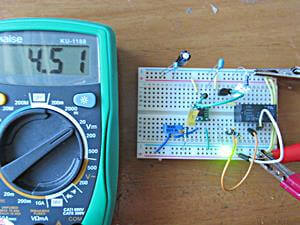

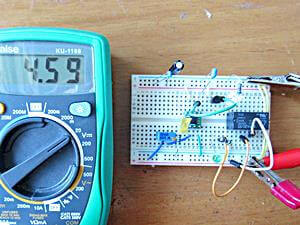

右側の黒テスターが電源電圧で、左側テスターがICの2番端子に加わる電圧です。

このように、5Vを境界にして、電源電圧の変化で、目的の電圧で出力制御をしていることがわかりますし、IC内部では、本来の検出電圧値(この場合は2.1V)を検出して動作していることがわかります。

こうすることによって、ほしいと思っている検出電圧のICが手に入らなくても、上のような分圧抵抗を用いて目的の電圧で制御できるようになります。

ただ、半固定抵抗器は、温度の変化で抵抗値が変わるという問題があるので、ヒステリシスの幅や検出温度をより正確にしたいのであれば、検出温度にあった型番のICを用いるのがいい … ということになります。

実際に、どういうところに使う用途があるのかは思いつきにくいのですが、しばしば、この機能は、リチューム電池の充電時期を知らせる用途で使われていますね。

システムリセットIC M51957

このICも、電源電圧の変動(変化)がある場合に、目的の温度で接続した回路をON-OFFさせるために使用できるもので、上のボルテージデタクターと同じ用途に使用することができます。

動作する電源電圧は 2~17V と、広い範囲で使用できますし、検出温度の設定に加えて遅延時間の設定も比較的簡単ですので、上で紹介したボルテージデテクターよりも、こちらのほうが一般的な電子工作には使いやすそうです。

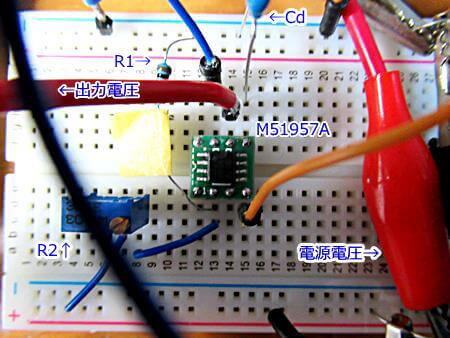

このICはルネサスさんの製品で、表面実装用の小さいものなので、上と同様に、秋月電子さんのDIP変換用基板を使ってブレッドボードで回路を組むといいのですが、ブレッドボードに直接挿して使えるDIP8ピンのICとして、新日本無線さんの NJM2103D などがあります。

ここでは、入手しやすい M51957 で説明します。

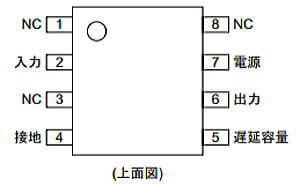

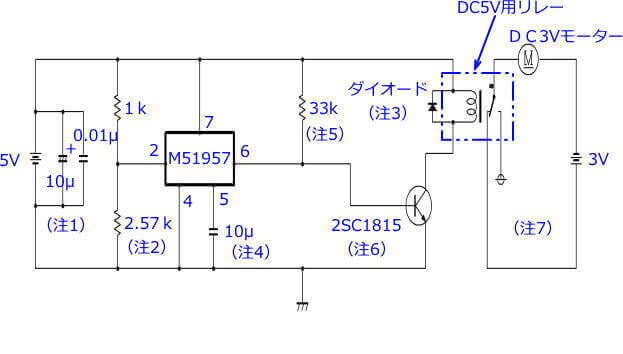

8ピンのうち、図のように 5ピン だけを使います。

上で説明したボルテージリテクターとの違いを見ると、最初から検出電圧を変えることが想定されており(入力端子)、遅延時間を設定できるという特徴があります。

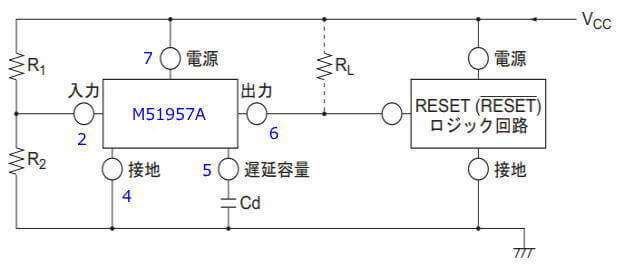

標準的に使用する回路は上のようですが、この 抵抗RL は後段のロジック回路用のプルアップ抵抗です。

ここにある「ロジック回路」とはパソコンなどをさしていますが、ここではそれらを接続する説明は省略して、6番の出力だけをみてみます。

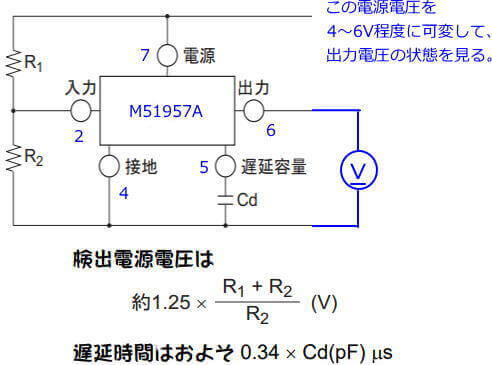

R1・R2は検出電圧を2~15Vで設定する分圧回路で、Cdのコンデンサで遅延時間を設定できるようになっています。

ここでは、このHPでしばしば使っている、5Vを検出電圧として、電源電圧を振らせたときに出力の状態がどのようになるのかを見ますので、下のような回路で、その様子を見ます。

R1・R2 は大きくないほうがいい … との説明がありますので、ここでは R1=1kΩ、Cd=0.1μF にして、検出電圧=5V になるように、上の式から R2 を求めるのですが、より正確にするため R1 の実測値は 0.99kΩ でしたので、それを使って、上の式で計算すると R2=5.24kΩ となります。

この抵抗値も中途半端な数字なので、ここでは、10kΩの多回転の半固定抵抗器を使って R2 を5.24kΩ にしておいて、それを用いて回路を組み、電源電圧を 4~6V程度 に変えて、検出電圧が出てくるところを調べました。

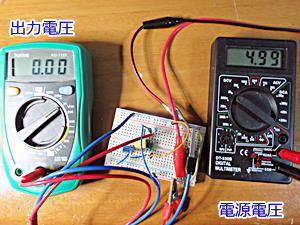

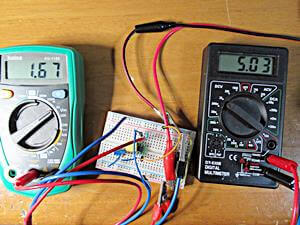

その結果、下のように検出電圧が5Vで出力が切り替わっていることがわかります。

高い電圧から下げてきても、5±0.1V以内で切り替わりますので、上の計算式は、「約1.25・・・」と「約」がついていますが、かなり高精度で切り替わることがわかります。

次に遅延時間を決める コンデンサCd について見てみます。

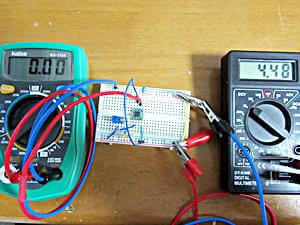

実際の回路を考える場合は、5V の電源を用いるので、何らかの原因で 4.5V に電源電圧が低下した時を想定して、検出電圧を 4.5V として再計算すると、R2=2.54kΩ となるので、それで回路を組んで、同様に検出電圧を見たのが下の写真です。

やはり正確に4.5Vの検出電圧が捉えられています。

そして、Cd をセラミックコンデンサを使って 0.1μF・10μF から 30μF に変えて低い電圧(たとえば4.3V)から 4.5V以上 になってからの遅延時間を見ると、計算では、10.1μの場合は34m秒、10μでは3.4秒と計算されます。

目測での時間の長さは、計算値よりも短めの感じですので、遅延時間は「約」と考えておくといいでしょう。

このように、コンデンサの値で、遅延時間を調整できます。

また、低い電圧から上げていくと、遅延時間は有効に働くのですが、反対に、高い電圧から下げていって 4.5V以下 になったときは、遅延時間なしで、すぐに出力電圧が0Vになります。

また、コンデンサの値を変えると、出力電圧も微妙に変わります。

コンデンサ容量が大きくなるにつれて、若干ですが出力電圧が下がります。(そのために、データシートには、瞬停への対応や時間誤差の問題から、10μF以下 の使用を推奨してあります)

(参考) 検出電圧5V で 0.1μから30μ 程度に変えて出力電圧を見ると、2~3.6V程度 でした。

本来このICは、後段のパソコンなどのロジック回路をリセットするためのものなので、出力電流は小さい設計となっています。

そのために、出力側で モーター などの消費電力のおおきなものを動かそうと思うと、電力増幅をしてやることが必要になります。

例えば、このICを、C接点(A接点+B接点)を持つリレーを動作させれば、電源が4.5V以下になったときにリレーをONさせることもOFFにすることができますので、コンパレータを使って色々考えるよりも簡単に使えそうな感じがします。

その使い方の一例を示しましょう。

実用化を考える回路例

ここでは、上のシステムリセットICを使って、規定の電圧になると、リレーを介してモーターを回したり、電飾を光らせるということを考えてみましょう。

データシートによると、M51957 の6番ピンからの電流を、トランジスタ(ここでは2SC1815)を用いて増幅して、リレーを動かします。

このようにすれば電源電圧が既定値を超えれば、モーターを回したり、または、回っているモーターを止めたりすることができます。

注1 これらのコンデンサはノイズ対策で加えていますが、容量値が適当かどうかは特に検討はしていない「経験的な値」です。

注2 半固定抵抗を用いて、計算値に抵抗値を調整します。(この場合は検出電圧4.5V)

注3 逆電流防止用で、1JU41(ファストリカバリーダイオード)を用いましたが、ショットキーバリアダイオードでも何でもいいでしょう。

注4 ここではセラミックコンデンサを用いましたが、電解コンデンサでもOKです。

注5 ベース電流用で、リセットICへは4mA以上が流入しないようにという注意書きがありますが、20kから50k程度で問題はありません。

注6 使用したリレーの動作電流は30mAとそんなに大きな電流でないので100mA程度で問題ないと、2SC1815を使いましたが、どんなNTNタイプでも問題なく使えるでしょう。

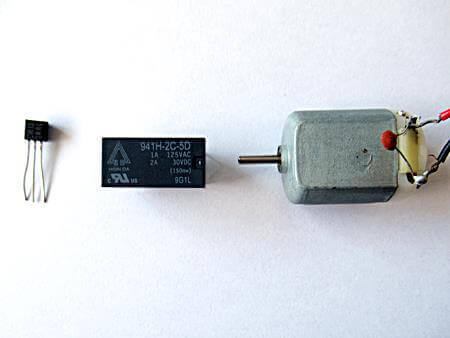

注7 5V用のメカニカルリレーは941H-2C-5Dというマイクロリレーを使っています。 2回路のC接点のものですが、用途に合わせるといいでしょう。 また、モーターはFA130です。 回路図には書いていませんが、下写真のように、サージ防止用のコンデンサをつけています。

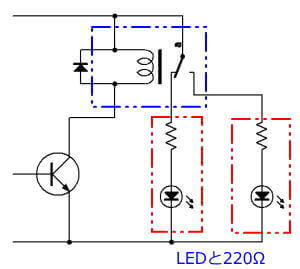

LEDで動作の様子を見ています

モーターでは動作が分かりにくいので、DC3Vのモーターを回すのではなく、LEDを光らせる回路にして、その様子を見てみました。

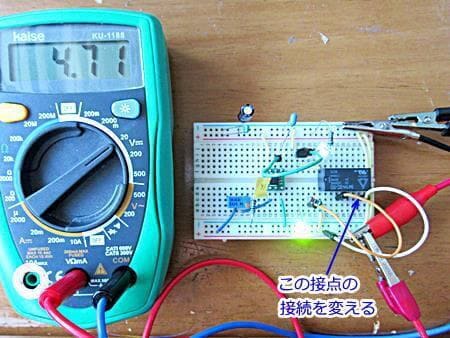

LEDをつないで様子を見ています。

LEDをつないで様子を見ています。

まず、リレーのブレーク(B接点)にLEDをつなぐと、電圧が下がると、すぐに点灯しますが、検出電圧より高い電源電圧にすると、2秒程度遅延して消灯します。

写真では、4.51Vが検出電圧で、10μFのコンデンサによる遅延は2秒程度 … ということです。

この写真のようにメイク接点(A接点)側につなぎ直すと、電圧が4.5Vより高くなるとLEDが点灯します。

********

以上です。 これらのICは、用途が決まっているものですから、これを使って、画期的な使い方というものは考えつきにくいのですが、こういうものがあることを知っておれば、安い部品ですので、なにかの時に使う場合がでてくるかもしれません。

このHPに書いている内容は実際に作って動かしたものですので、内容は事実ですが、それが理論上正しいかどうかは専門家でないのでわかりません。 もしも問題点があればご容赦ください。

Page Top▲