コンデンサマイクを試すためにミニアンプを作ってみました

安価で高音質のエレクトレットコンデンサマイクの使いかたを試すために、簡単なアンプを作りました。

オーディオアンプといえば、ノイズ対策が大変ですが、専用のICを使うと、部品数も少なくて、音を改良するためのヒントがメーカーのデータシートに掲載されているので、実験用など、いろいろな場面で使えます。

ここでは、LM386BDというオーディオアンプ用のICを使って、エレクトレットコンデンサマイクの使い方などを考えながら、実際に、いろいろな実験に使えるように、ここでは、ユニバーサル基板に回路を組んで、音を出してみるまでを紹介しています。

もちろん、製品のような完成度は高くありませんが、電子工作の楽しみ方として、「いろいろやってみる」という内容です。参考になる所があれば利用してください。

エレクトレットコンデンサマイク(ECM)を使ってみる

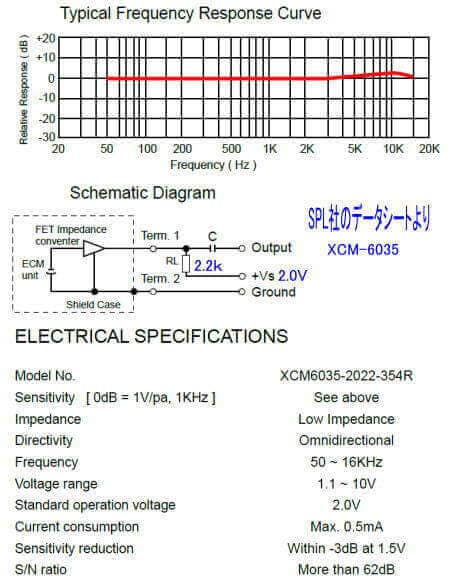

このマイクは直径が5mm程度の小さなもので、他にもいろいろな製品が販売されています。 価格は100円以下で、小さなものですが、非常に周波数特性がよい優れものです。

このECM(エレクトリックコンデンサマイク)は、ダイナミックマイクロホンと違って、外部から電源を加えてやる必要があります。

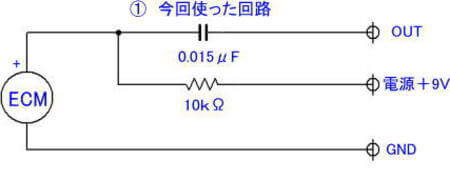

今回は、後で自作するアンプは9Vの乾電池(006P)で使えるように、電源を9Vにすることにして、マイク回路は、メーカー:SPL社のデータシート(下の抜粋)にあるように、電流制限用の抵抗と直流を遮断するコンデンサを付けた回路にすればうまくいきそうな感じなので、その方針で進めていきます。

このマイクのデータシートにある回路図には、詳細が書かれていません。

仕様は、電源は1.1~10V(標準2V)、電流消費最大0.5mA … とあります。

ECMには、0.5mA以上の電流が確保できればECMは使えそうで、9Vの電池で1mAの電流供給なら、R=E/I=9000Ω で、それ以上で使うといいのですが、手元に10kΩの抵抗器があるので、それを使いましたが、2~5kΩ程度がいいでしょう。

さらに、直流阻止用のコンデンサの値についても、データシートに書いていません。

そこで、カットオフ周波数の計算式「 1/2π・R・Fs 」(ここで、Rはアンプの入力インピーダンス、Fsは最低共振周波数) を使って、(適当な数値ですが) Fs100,R100k として計算すると 0.015μF程度と計算されるので、この値は、そんなに「嘘っぽい」値ではなさそうなので、とりあえず、0.015μを使って下のような回路にしてみました。

計算式は、なにかの数字を得るための道具ですから、このような適当な計算では良くないのですが、使ってみて、それで変な発振をしたり周波数特性がおかしくなければいいとして、今回はこれで進めています。(わからないことは、やってみるしかありませんから)

ECMメーカーのSPL社のXCM6035 のデータシートがWEBで公開されていますので、まず最初にそれを御覧いただくといいでしょう。

以下が抜粋です。(青字は、見やすいように、わたしが、内容の一部を付記したものです)

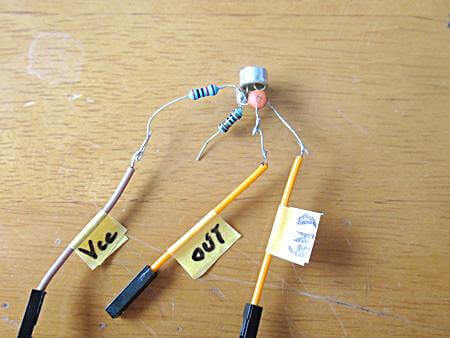

このマイクの写真を見ると、抵抗を2つつけていたり、足の配線をつけていますが、これは、一度、実際に使ってみて、よくなければ変えることができるようにしているためです。

そしてまた、本来、このようなむき出しの配線はノイズを拾いやすいので、できれば、金属パイプなどの中に入れて、持ち手部分もしっかりと絶縁するようにしないといけません。

ただ、今回は、試験回路で、音が出るまでの確認でしたし、使ってみたところが、ノイズも気にならなかったので、このような状態で試作テストを進めました。

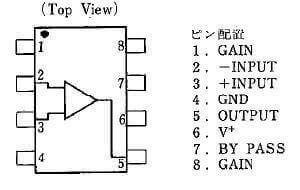

アンプ用ICは NJM386BD を使います

新日本無線(JRC)さんが製造している8ピンの小さなICで、1つ100円までの安価ですし、『音がいい』と定評があるICです。

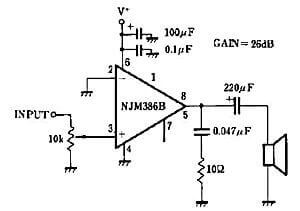

(JRCさんのデータシートより)

(JRCさんのデータシートより)

公開されているデータシートでは、電源が4~18Vで作動し、20~200倍の電圧増幅度で、出力トランスなしに0.8W程度の出力が得られるようですので、組み立てたアンプを卓上においても気軽に使えそうです。

JRCさんのデータシートには、ゲインが20倍(26dB)と46dB(200倍)の標準回路図の他に、回路中の部品の推奨値や注意事項が書かれています。

また、自分でアレンジすることもできるポイントが解説されています。

これらを利用して、マイナーチェンジをすることもできるのですが、このあたりのサービスは、さすが日本のメーカーですね。

データシートの様々なヒントを利用しましょう

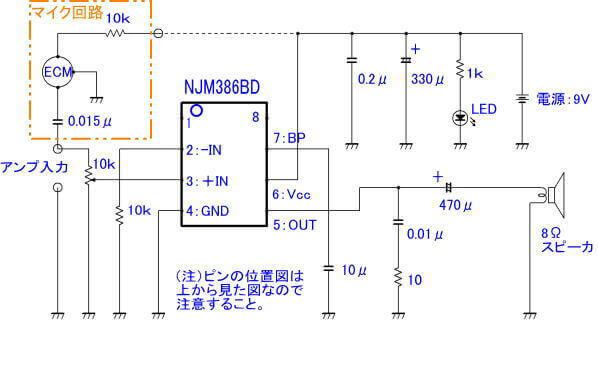

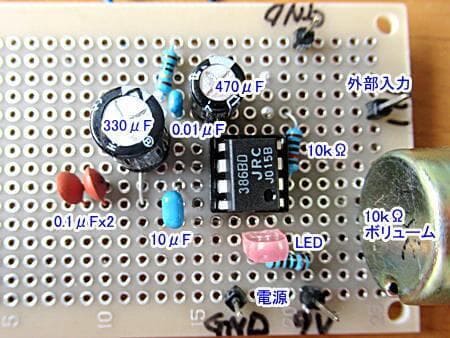

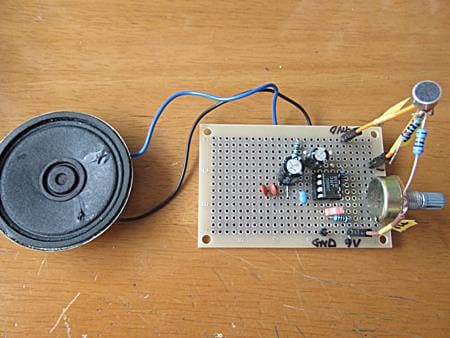

ここでは、データシートにある標準的な回路図に、若干アレンジを加えて、ユニバーサル基板に回路を作りました。

ダウンロードしたデータシートには、下のような回路図と、外付け部品の仕様についてのヒントが書かれていますので、私はこれを参考にして、アレンジします。

データシートの回路図

データシートの回路図

アレンジする理由には、回路図の部品が手元になかったこともあるのですが、最終的には、下のような回路にしました。マイクをつながなければ、普通のアンプになります。

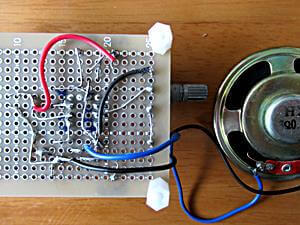

机上で、9Vのアダプターで音を出してみました。 このICは18Vまでの電圧仕様ですので、9Vの乾電池を使うことももちろんOKです。

10kΩのボリュームは本来はAカーブが良さそうなのですが、Bカーブしか手持ちがなかったので、それで代用しています。

このように、適当ですが、いろいろな部分を変更しています。 製作される場合は、データシートの回路図や参考事項もあわせて確認ください。

変更部分でいえば、例えば、コンデンサ類容量は大きくしています。 データシートでは220μFとなっている電解コンデンサを 470μF にしています。

音を良くしようとすると、余裕のあるコンデンサを使うのがいいでしょうし、コンデンサ類は高品質のオーディオ用を使うと格段に音が変わるとされていますので、このあたりも、いずれテストして、大きく音が変わるようなら、変更してみようと思っています。

オシロスコープで確認したところ、変な発振もしていない様子なので、この回路の状態で使用したいと思います。

もちろん、まだまだ改良の余地があります。

たとえば、電源スイッチもつけたほうが良さそうですし、100円ショップで適当なケースを見繕うのもいいかもしれないなど、一旦作りあげても、さらに改良するのも、楽しみの一つでしょう。

このように、配線のしかたも褒められたものではなく、基盤の裏を見ると、けっして整然としているとは言いにくいのですが、この状態で「変な発振」は起きていないし、ノイズもないようですので、「これでよし」としました。

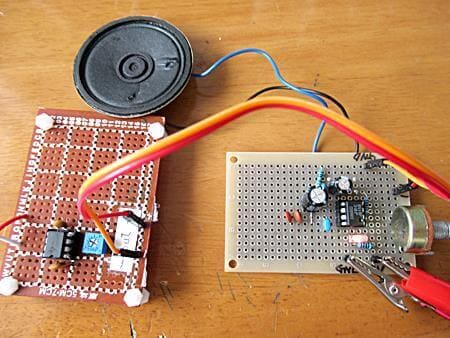

先に作った「マイク回路」をつなぐと、正常に声が出力されます。

ボリュームを一杯に回すと、かすかなノイズはあるのですが、これは、先に書いた、マイク部分の仕舞いの悪さの問題と思います。

しかし、気になるほどのノイズではありません。

音を大きくしたい場合は、シールドなどでのノイズ対策をしなければいけないかもしれませんが、それは、そのときに考えることにします。

音質についても、この写真のように、手元にあった100円程度の安価なスピーカーですので、これも、少し高級品に変える予定です。

このアンプは、いろいろな場面で使えます。

例えば、自作したNE555(タイマーIC)を使った方形波発生器をつないでみると、発振音が聞こえますし、メロディーICの出力音なども、このようなアンプがあれば、その場で確認できるなど、意外に便利に使えます。

なお、今回感心したことなのですが、データシートには、いろいろ役に立つことが書かれていて勉強になります。

そして、それをもとにアレンジすれば、比較的簡単に、自分なりのオリジナルなものが作れます。

そういう楽しみ方もあるので、ぜひ、もう少し丁寧に作る「自分流のオリジナルアンプ作り」にチャレンジしてみてください。

Page Top▲