マルチバイブレータでLEDを点滅させる

前のページでは、ブロッキング発振という方法で、スピーカーからビープ音を鳴らしましたが、ここでは、トランジスタを利用した発振でよく取り上げられる「マルチバイブレータ」についてみていきましょう。

マルチバイブレータは、2つの増幅回路を「たすき掛け」につないで、交互にトランジスタに流れる電流をON-OFF(発振)するように考えられた回路で、ブロッキング発振と同様に、発振の安定性はあまり良くはないのですが、確実に発振してくれます。

使用する部品数が少なくて、簡単に共振周期を変えることができるので、電子工作ではタイマーに使ったり、LEDなどを点滅させる回路などに利用されています。

マルチバイブレータ回路を組んでみよう

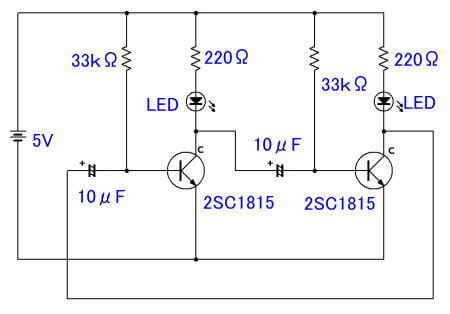

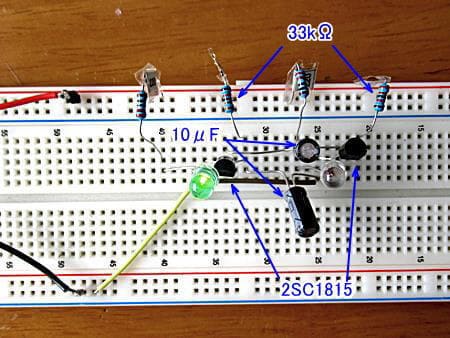

この回路は、5Vの電源を使って、2SC1815x2 にコンデンサをつけてあり、そのコンデンサの充放電によって、LEDが点滅を繰り返します。

回路図中の 33kΩと10μF を違った値に変えるとLEDの点滅周期が変わります。

33kΩをあまり小さくすると、ベース電流が増えすぎるので、例えば、10~50kΩ、1~200μF程度の手持ちのものに変えてみると点滅周期が変わるのがわかります。

もちろん2SC1815を他のNPNのバイポーラを使っても、特に問題はありませんし、220Ωを小さくすると若干、LEDが明るくなりますので、ともかく、色々と部品を付け替えて遊んでみるといいでしょう。

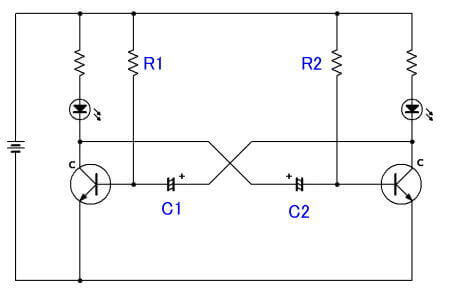

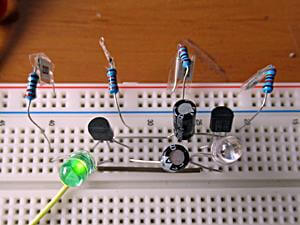

マルチバイブレータは「たすき掛け」という表現をしましたが、そのイメージになるように、上の回路図を「たすき掛け」風に書き換えると、下図のようになります。

このように書き直すだけで、前の図とイメージが大きく変わりますから、この2つが同じだとはわかりにくいかもしれませんが、これは、慣れるしか仕方がありません。

ここでは、R1とR2の33kΩ抵抗器と C1とC2の10μFコンデンサ を取り替えると周波数が変わるのですが、ちなみに、書籍によれば、R1=R2、C1=C2 の場合は、およその周波数は 0.271/RC の関係がある・・・とあります。

この図の回路の場合で計算してみると、 0.271/(33x1000)/(10x0.000001)≒0.8秒 となります。

次に、RとCを変えて、点滅周期がどのようになるかを見てみましょう。動画をとりました。

CRを変えると点滅の周期が変わる様子(約50秒のユーチューブ動画で、宣伝はナシにしています)

CRを変えると点滅の周期が変わる様子(約50秒のユーチューブ動画で、宣伝はナシにしています)

ここでは、①4.7μ+4.7μ →②10μ+10μ →③100μ+100μ →④4.7μ+100μの順ですが、このように、コンデンサ容量を変えるだけで点滅周期を簡単に変えることができます。

②の場合は、計算値の0.8秒に近い感じで点滅していますね。

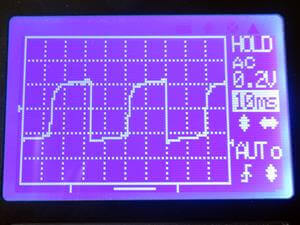

簡単なオシロスコープでその波形を見たところ、周期約0.8秒の方形波のような発振波形になっています。

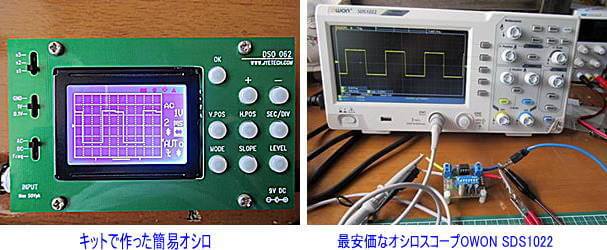

このオシロスコープは、キットをはんだ付けして作った簡易オシロで、購入当時は6000円程度でしたが、下に紹介するAmazonのページには、3000円程度の安価な組み立てキットもあります。

もちろん、正確さは期待できませんが、はんだ付けをして、うまく動いてくれると楽しいですし、波形を目で見る楽しさがありますので、私は、この自作のオシロをよく使ったのですが、結構便利です。

オシロスコープがあると、いろいろな電圧に関する情報がわかるので、結局、私は、最安価な、下右の2万円台のオシロスコープを購入しました。

これを、音の変化に変えてみましょう

前のページのブロッキング発振では、コンデンサの容量値を変えて発振周期を変えて音質を変えました。

もちろん、この場合も、コンデンサを小さくすると周波数(音)が高くなり、スピーカをつなぐと高い音になります。

先程の計算式 f=0.271/RC を利用して、500Hzの音をだしたいのであれば、この式を変形して、 C≒0.271/R・f から、C≒16pF ですので、早速試してみましょう。

細かいことを考えると、わからないことも多く出てきますから、ともかく、おおよその見当をつけて回路を考えてみると、どうにかなるものです。

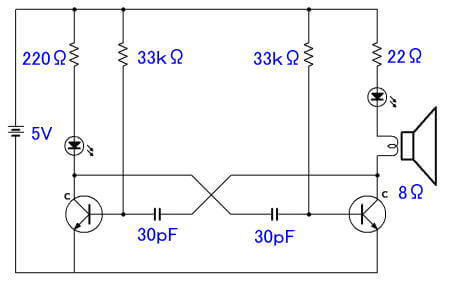

手元にあるスピーカは インピーダンス8Ωで、トランジスタの片側に、下の回路図のようにスピーカをつなぎます。

LEDはダイオードなので、順方向に電流が流れるだけですので、はずさないでそのままつけていますが、電流制限抵抗220Ωのままにしておくと、音が小さくなりそうなので、これを小さくします。もちろん、LEDを取ってしまってもいいでしょう。

持ち合わせのコンデンサや抵抗に適当なのがなかったので、下のようなものを使用しました。

それぞれの抵抗やコンデンサを実測して、上の式に当てはめて計算してみると500Hz前後の音がでてくれるはずです。

電圧をかけると、スピーカーからの音は、そこそこの音程の音がでているのですが、ですが、やはり、音が非常に小さいのは仕方がありません。

LEDはON-OFF周期が早すぎるので、目でみると、点灯したままのように見えます。

そして、音が小さいのですが、スピーカに流れる電流を測定したところ、33mA流れています。

スピーカに加わる電圧が低いためにコーン紙を振動させるには、パワー(電力量)が充分でないのでしょう。

電力増幅するといいのでしょうが、ここでは、「発振」の確認ですので、一応、所定の発振が行われているようだ・・・ということで、ここはこれでおいておきますが、こういうことを発展的に考えていくと面白そうだ・・・というところを残しておいて、今回はこれまでとします。

Page Top▲

Page Top▲