オペアンプを使った発振回路

オペアンプを使って何かの回路を作りたいと思っても、書籍などの回路図は、抵抗値やコンデンサ値が書いていないものも多くて使いにくいものが多いのですが、データシートにある基本的な回路図は結構参考になリます。

データーシートにある基本の回路や記事はメーカー推奨ですから、それをもとにアレンジするだけでも、その変化を楽しむことができます。

【お断り】 「発振回路」の場合に多いのですが、回路図に、詳しい部品の数値などの詳細が書いていないものが多のですが、この理由は、どうも、発振には不安定な要素が多く、部品の組み付方法、部品精度だけでなく、電源、環境温度 ・・・ などが重なり合って、発振に影響するので、「基本原理図」しか示せない・・・というのが理由のような感じがしています。

高価な本を買った場合には、かなりの不満が残りますが、最終的には、ある程度、自分でアレンジ(工夫)しないといけないものなのかもしれません。

だから、このHPの発振回路についても、内容通りに組み立ててもうまくいかない・・・ということも起きるかもしれないのですが、少なくとも、私自身はうまく動作していますので、もしもうまく動作しない場合があれば、少しアレンジが必要になることもあることを頭に入れておいてください。

ここでは、今まで使っている安価な汎用オペアンプ「LM358N」のデータシートに掲載されている発振回路を、ブレッドボードに組んで、実際にうまく動作するかどうかを確かめてみました。

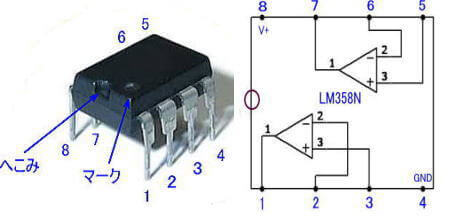

(再掲:LM358N)

(再掲:LM358N)

LM358Nは、2つのオペアンプがパックされています。そこで、その1つを発振回路、もう一つを増幅回路にするような回路を組んでみるのも、面白いでしょう。

一般的には、タイマーIC(555シリーズなど)を使って発振に利用することが多いのですが、原理的には「CR発振回路」です。(→こちら にタイマーIC NE555Pを使った記事があります)

ここで使うのは、安価な汎用オペアンプ LM358Nです

オペアンプも、低雑音のオーディオ用などになると高価ですが、電子工作で楽しむための汎用のオペアンプは1つ数十円で、そして結構タフなので、少々荒っぽい使い方でも気にせずに、何にでもトライできる使いやすさがあります。

簡単に電子工作で使おうとすると、このLM358Nのように、単電源で使えるものが使いやすいと思います。

まず、細かいことを考えないで、電源電圧と端子の結線のしかたに注意して、ともかくブレッドボードでいいので、回路を組んでみましょう。

テキサス・インスツルメンツさんの日本語版データシートが、ナショナルセミコンダクタージャパンさんのWEBページからダウンロード出来ます。 この中に、いろいろな参考回路が20種類以上が示されていますので、これを使ってみるといいでしょう。

ここでは、使い方の例として、この中の発振回路をアレンジして、ブレッドボードに組んでみます。

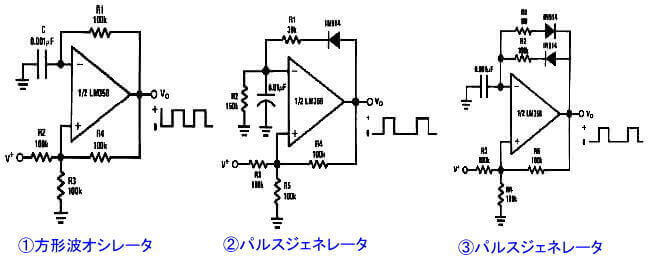

TIのデータ例

TIのデータ例

LM358Nデータシートの回路図例

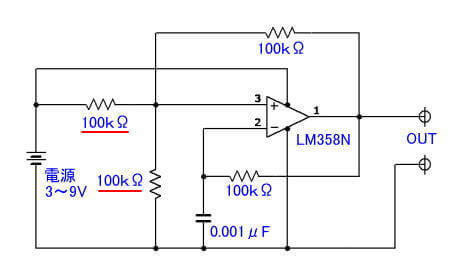

上の3つの回路図を、以下に示すように、電源を含めた回路図に書き換えてみました。

ここでやっているのは、電源電圧を変えて、周波数や出力電圧や波形をみているだけですが、電圧だけでなく、この回路をヒントに、いろいろと部品(抵抗値など)を変えると波形が変わるので面白いと思います。(ここでは、それらを変えた内容は示していませんが、データシートの回路を組むだけでも、結構楽しめます)

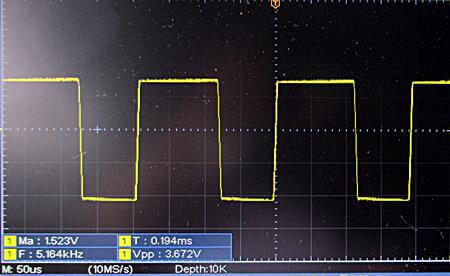

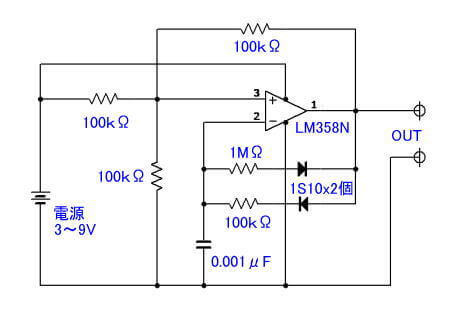

①方形波オシレータ

2番端子側を接地している、非反転増幅回路になっており、1番ピン(出力ピン)から3番(+入力ピン)に正帰還をかけ、2番品からの接地で周波数や波形を決めている・・・という回路のようです。

簡単で部品も少ないので、ブレッドボードに回路を作ってみてください。

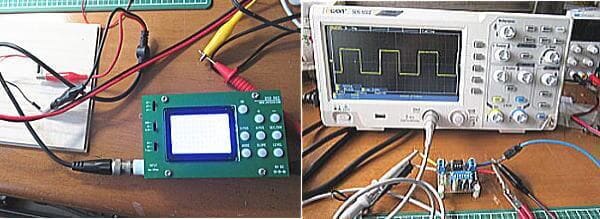

安価なオシロスコープがあれば便利です。 5000円以下の安価な製品やキット商品がAmazonでたくさん販売されています。参考に。

Amazonの安価なオシロスコープのページ

Amazonの安価なオシロスコープのページ

私も最初にキットを組み付けて使っていました。 もちろん、正確な波形はわかりませんが、波形の違いだけでもわかると大変便利です。

私が組み立てた当時、キットでも5000円以上していたいましたが、半額程度に安くなっています。 キットでもきっちり動きますし、波形が見れれば楽しいものです。 もちろん、お小遣いの余裕があれば、大きな画面のもののほうがいいですね。こちらの記事で私の使っている製品を紹介しています。

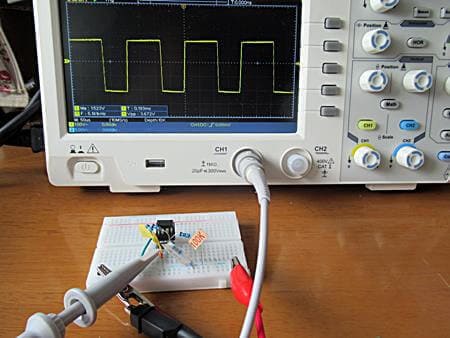

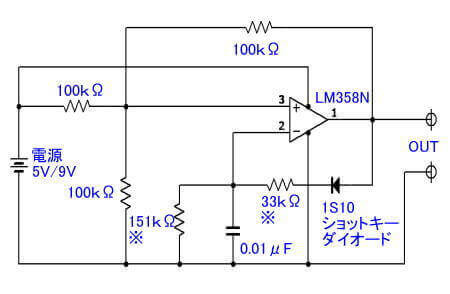

さて、 ①のオシレータ回路の出力波形は、下のようなものです。 使用する電源の電圧を変えると、発振周期や波形が変わります。

電圧と周波数などは相関性のない数字になっています。 ここでは、ただ、やってみた内容を示しただけですので、何かを変えると、発振状態は変わりますよという程度で数字をみておいてください。

LM358Nは、電源電圧が30VまでOKですが、ここでは、常用の5Vを付近で電圧を変えた時の様子です。

上の回路図中に、赤い下線をつけた100kΩは、(コンパレータ回路で使ったと同じように) 電源電圧の1/2が3番の+端子に加わるようになるようにしています。

もちろん、この2つの抵抗値を変えると、そこに流れる電流値が変わるだけですので、ここの100kΩは、10kΩ~500kΩ程度でも問題ありません。

その他の部品の値を変えると波形が変化するはずです。

周波数は 1/RC の関係があるので、100kΩや0.001μFを変えると周波数が変化するはずですから、部品を取り替えてみて、どのようになるのかを見てみるのも面白いでしょう。

私も少しやってみました。 発振周波数は、計算値とは若干(1kHz程度)の違いがありますが、多分、少しの部品の抵抗値や容量などのズレが周波数に影響しているのかもしれませんし、温度などの条件でも変わるようですので、詳しい数値は示さないでおきます。

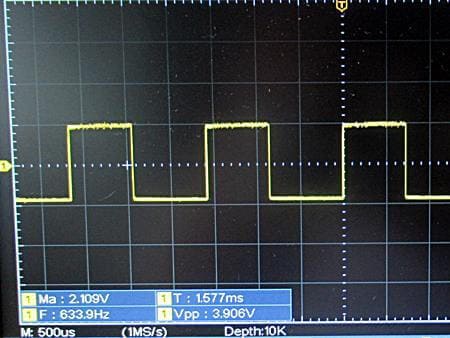

②パルスジェネレータ を試してみました

※の部品の手持ちがなかったので、もとの回路図はダイオードはIN194だったのを手持ちの1S10にしており、30kΩとなっているものを33kΩに、150kΩは、100+51kΩを直列にしています。このように、データシートの部品の値でなくても、問題なく発振波形が見られます。

この程度の変更では、波形が大きく変わることはないと思います。 ただ、多分、データシートの回路は、デューティーサイクル(デューティー比:ONとOFFの時間の比)が50%(ON-OFF時間がほぼ同じ)になるようにした部品の数値のような感じです。

なお、この回路では、4.3V以下の電源電圧になると、発振が止まってしまいました。(表以外の電圧については試していません)

この回路も、問題なしに、簡単に発振してくれました。

③パルスジェネレータ を試してみました

データシートでは、オシレータとパルスジェネレータは、デューティ比(デューティーサイクル:ON-OFF時間の比率)で区別している感じで、デューティー比が小さなものをパルスジェネレータと呼んでいるようです。

この画面で見ると、ON時間が100μ秒、OFF時間が450μ秒程度と読めますので、デューティー比は22%程度ということになります。

*****

ここで試した回路は3つだけですが、いずれも、うまく発振していますので、次は、電源電圧を変えることによって、波形の形が変わるでしょうし、さらに、部品を取り替えてその値を変えてみることで、結構楽しめるでしょう。

基本の出力は方形波になっているようですが、いろいろやってみると、面白い発見があるかもしれません。これが電子工作の楽しみですので、是非トライしてみてください。

また、オシロスコープも安価になりました。上を見るときりがありませんが、おこずかいの余裕を見て検討するといいでしょう。Amazonと楽天のオシロスコープの一覧ページ。

→Amazonのオシロスコープのページ→楽天で販売されているオシロスコープ

Page Top▲