オシロスコープSDS1022の初歩の使い方

この機種は最安価帯の製品ですが、私のような趣味の電子工作では十分な性能で、初心者でも、簡単に使える、コスパの高い製品です。

私は、Amazon のサイトで日本の代理店「エスシーエス」さんのものを購入しました。

英文のクイックマニュアルが同梱されていますが、製品の利用者登録をすると、そこそこ読める日本語で書かれたくわしい取扱説明書(PDF)がWEBから入手できます。

エスシーエスさんの対応も早いので、購入してすぐに利用者登録を済ませて、日本語取説を入手して使用するのがいいのですが、初級者ではオシロの使い方も限定的ですし、電圧を測る要領で使えば簡単に使えますので、ここでは、すぐに使うための、押さえておくべきポイントなどを紹介します。

新しい製品がどんどん出ていて、この製品も時代遅れになっていくかもしれませんが、デジタルオシロスコープの使い方の基本はそんなに変わらないので、参考になるところを利用していただくといいでしょう。

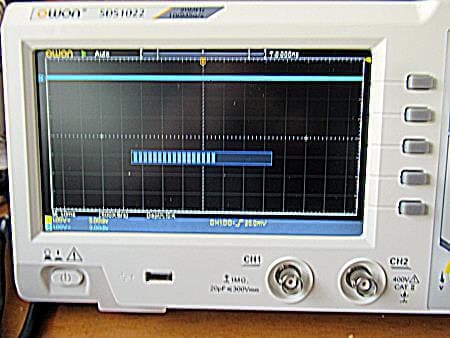

OWONのSDS1022デジタルオシロスコープ

これは、2チャンネルの卓上型、7インチのカラーディスプレイ、バンド幅は20Mz、サンプリングレートは100MS/s の最安価格帯の製品です。

私のような、趣味で電子工作を楽しむには十分な性能で、とにかく、波形が見えるとかなり自分の工作したものの納得感が出ること間違いなしです。

2020年に購入したのでAmazonのページでは、この製品は埋もれていくでしょうが、2025年3月時点でも最安価帯の製品として健在です。

その他の製品も安価になっているのですが、コンパクト、スッキリしたデザイン、2万少しの低価格帯 … と、コスパの高い魅力的な製品です。

参考に、Amazonや楽天に、どんな製品が紹介されているのかをチェックしておくといいでしょう。

Amazonのオシロスコープのページ

Amazonのオシロスコープのページ

まず、製品を購入後、WEBから利用者登録をすると、PDFの日本語の取説がダウンロードできるようになります。

ただ、この取説は中国語を和訳した文章なのか、若干の読みにくさはあるものの、詳しい使い方が書かれています。

また、購入時に同梱されている英語のクイックマニュアルがありますが、平易な英語とはいえ、日本語でないので、ここでは、すぐに使える範囲のことがわかるように、私なりの使用法を紹介します。

ここでは、(1)最初の立ち上げ時にやることと注意点 (2)実際に波形の観察のための設定や注意事項 の紹介です。

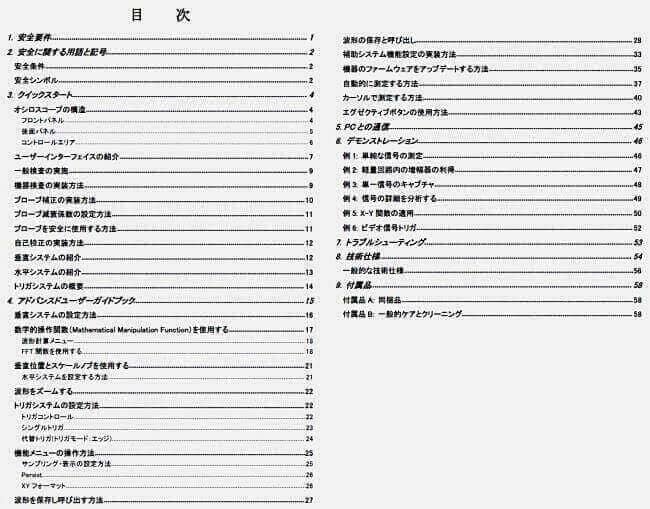

【参考】 PDFの取扱説明書の目次です。 じっくりと腰を落ち着けて取り組みたい方は購入後に利用者登録をして、PDFを入手してください。

それでは順に説明していきます。

まず、立ち上げ時にやること

ここでは、1チャンネルだけを使用することで説明しています。

プローブの設定スイッチの確認

写真のように、X10 にしておきます。通常はこの「X10」側で使います。

オシロスコープの電源を入れます

セルフチェックが行われたあとに、このような画面になってから、測定用画面に変わります。

プローブの確認画面

まず、プローブをつながないで、「Utility」ボタンを押し、画面に「右メニュー」が出るので、「Fanction」-「Adjust」-「Default」で、プローブの表示が「10X」になっていることを確認します。

10Xになっていなければ、選択ボタンで変更します。(通常は10Xで使いますし、一度設定しておくと、次回からも、このままで、確認は不要です)

プローブ補正

次に、プローブをCH1にさして本体に固定します。

このあと、プローブ調整をするので、この時、BNCジャックにある、写真に見える調節穴が上になるようにして、この写真のようにプローブを固定すると調整がやりやすいでしょう。

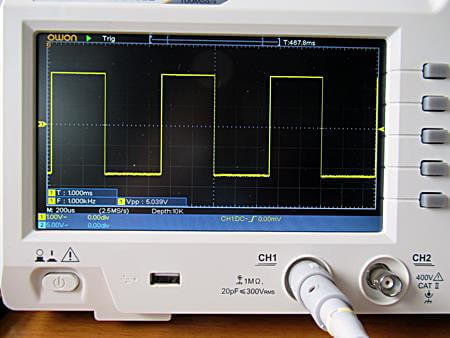

そして、右側の下部にあるキャリブレーション端子にプローブの先端を接続し、「Autoset」ボタンを押すと、画面には、下のような波形が出ます。

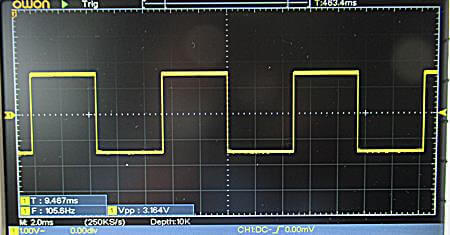

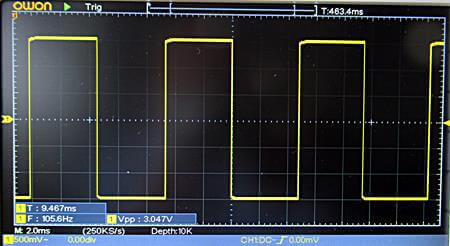

(左下にT:F:Vppの文字情報(数字)などが見えますが、これを表示させる方法は後で説明します。また、方形波表示の大きさは、違うかもしれませんが、これも次に説明します)

ここでは、方形波の形だけを見てください。

上のような波形ではなく、下のように変形した方形波になっていれば、調整穴に付属のプラスチックドライバーを使って、上の写真のような、きれいな方形波になるように調整します。

説明書では、「一度設定すると設定が常に有効」になっていると書いてありますが、慣らし運転(ウォーミング)を充分に取って使用すれば、安定した波形になっているようですが、最初のうちは、何回か確認するといいでしょう。

加えて、測定する時の注意ですが、取説には、『安全のために、プローブ先端の可動部分を持って測定しないように・・・』との注意書きがあります。

もちろん、当然のことなのですが、これについては、最初のうちから正しい持ち方をするように、慣れておきましょう。

以上で、使用前調整が完了です。 これで通常の測定を開始できるようになっています。

慣らし運転を30分間するように・・・と書かれています。 多分、普段は数分間おくのが精一杯だと思います。

ただ、5℃以上の温度変化があると、誤差が生じる … とありますので、室温と機器の差には気をつけておきましょう。

測定中などで、5℃以上の大きな温度変化があったり、置き場所の環境が極端に変わる場合などは、「自己校正」を行って、精度を確保する必要がありますので、それについて説明します。

オシロスコープの自己校正の方法

①プローブを取り外して、何もついていない状態にします。

②パネルボタンの「Utility」を押して、右メニューの「Function」-「Adjust」-「Self Cal」の順に選択するだけです。

そうすると、下の画面のように自動で内部で校正を行ってくれます。

この画面メモリが消えると内部校正終了で、プローブをつなぐとすぐに測定ができます。

一連の初期操作として、これがすぐにできるように、やり方に慣れておくようにしましょう。

波形測定といくつかの注意点

ここでは、低電圧のAC波形を見る場合で説明します。

【アースが共通になっています】

オシロスコープは、電圧計と同じような使い方をします。

電圧を測る要領で2点間にプローブをつないで計測しますが、仕様の限度を越える高電圧や高周波電圧は避けるのはもちろんですが、特に、2CHで使用する場合には、両方のGND(アース)は共用になっているので、異なったアース電圧をとって測定してはいけないことを頭に入れておかないといけません。

通常は、一つの回路で2点を測る場合などはGNDが共通ですので、これによる問題はないと思いますが、違う回路の2点測定などでは注意が必要ですので、このことは覚えておいてください。

【文字情報を活用しましょう】

測定は簡単です。 テスターで電圧を測るときと同じ要領です。 プローブで2点につなぐと、その波形が表示されます。

そのときに、下のように、画面左下に「波形の文字情報」を表示させると非常に便利ですので、その表示方法について、次に説明します。

波形の文字情報表示

従来のアナログオシロスコープでは、カーソルを用いて、電圧や振幅を読み取っていましたが、デジタルオシロスコープの多くは、内部で波形を演算することで、文字情報で表示ができるようになっていますので、これを併用すると便利です。

画面への文字情報のプリセットの方法

この「Measure」ボタンと「Multipurpose」ノブを使います。

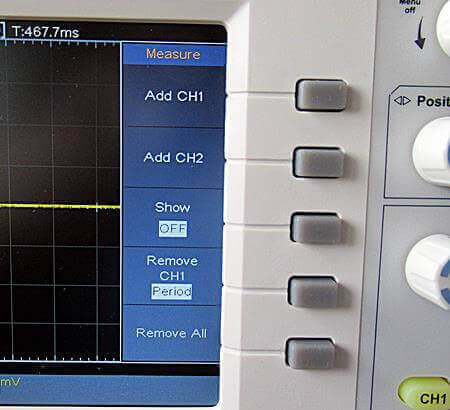

まず、波形の測定ができる状態で、「Measure」ボタンを押すと、したのように「右メニュー」がでますので、「AddCH1」の選択ボタンを押します。

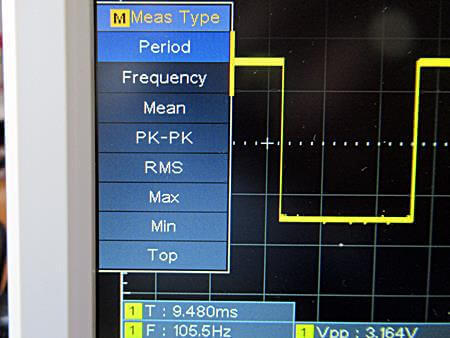

すると、下のような「左メニュー」が表示されます。

項目を「Multipurpose」ノブを回して、「AddCH1」の選択ボタンを押すと、画面左下に、「文字情報」が張り付きます。

ここでは、「周期:Period」「周波数:Frequency」「ピークトゥピーク電圧:Vpp」を表示させています。 他に、次のような項目があり、いくつも表示することができます。

Mean: 波形全体の算術平均

RMS: 波形全体の二乗平均電圧

Max: 最大振幅のピーク電圧

Min: 最小振幅の負のピーク電圧

Top: 方形波のフラットベース電圧 ・・・など

注意点は以上です。 これらが終われば、通常の測定ができます。 ただ、ここで1つだけ、基本的な注意点があります。

画面いっぱいを有効に使って波形を測定しましょう

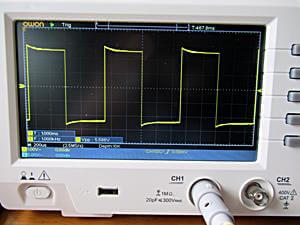

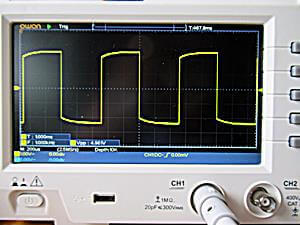

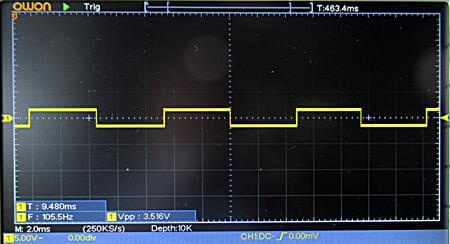

これは自作したオシレータを利用して、その波形を観察した例です。 次の3つの写真の文字情報の部分を見てください。

これは、同じ信号を、振幅だけを変えて表示していますが、これで見ると、水平成分の「周期」「周波数」はほとんど変わっていませんが、(さわっていないので当然ですが) Vppの値が大きく異なっています。

このように、オシロスコープの内部で画面の状態を読み取って『文字情報』を表示させていますので、基本的には、常に大きな波形で読み取るようにしたほうがいい・ … ということを知っておくといいでしょう。

ここで説明する使用法は以上です。 取扱説明書には、様々な項目が説明されていますので、ここではくわしい紹介はしませんが、便利そうな項目をピックアップしておきます。

取説にある便利そうな内容(項目のみを抜粋)

・直流バイアスを含む方形波の直流部分を遮断して表示する

・波形を反転する

・プローブの減衰量調整

・波形計算

・高速フーリエ変換演算

・波形のズーム

・トリガーコントロール

・波形の保存と呼び出し

・回路のゲイン計算方法

・ノイズ解析の方法

・回路の入出力をX-Y座標グラフで調べる

このような使い方ができますので、詳細は説明書を見ながら使ってみてください。

おわりに

電子工作を始めると、発振回路などの波形を見たくなるでしょう。

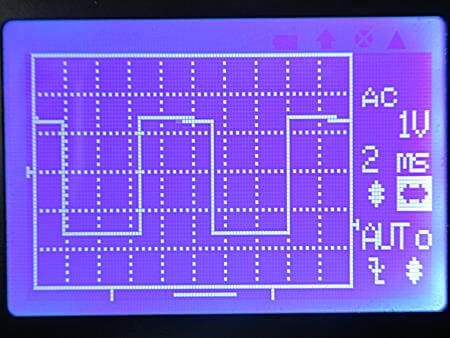

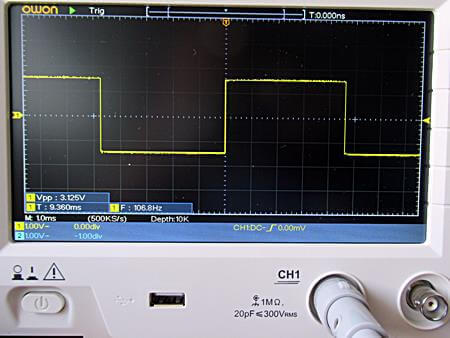

これまで私は、5000円程度で自作したキット品を使っていたのですが、組み立て品でもうまく動いていますが、2インチの画面ですので、上の方形波を表示させると、下のような感じになってしまいます。

高価で高性能な製品になればなるほど、得られる情報が変わってくるのは当然ですが、ただ、オシロがあるかないかでは格段の差があります。

この波形が、今回のオシロスコープで見ると、次のようになるのですから、やはりそれなりに値打ちがあります。

紹介は以上です。 上のような安価なキット品であっても結構役に立ちますので、ともかくオシロを使うようにすると、多くの情報が得られることに驚くでしょう。 安価なものでもいいので、何か1つあれば電子工作の幅が広がります。ぜひ購入を検討されることをおすすめします。

→Amazonの安価なオシロスコープのページ→楽天の安価なオシロスコープのページ

もちろん、予算が許せば、高級品がいいのは当然です。 そして、どんどん安価で高性能な商品が出てくるのですが、初級者でこのHPの内容が対象であれば、最安価帯の製品でも、問題なく使えることは確かです。

最後になりますが、この記事は、私が実際に使った内容で書いています。不備があればご容赦ください。 私自身、電子が専門ではありませんが、少しでもお役に立てば幸いです。

Page Top▲