DCモーターの回転数を変えてみよう

このHPは、電子工作のヒントになりそうな話題を紹介することで、自由に色々遊んでいただけるように記事を書いています。 専門的・技術的内容ではありません。

前のページでブラシ付きDCモーターで、加える電圧によって回転数が変わることをみましたが、このページでは、スムーズに動き出して、スムーズに止まるような動作を、トランジスタを使って、ボリュームを回すような方法を使えないかを試してみました。

結論を言えば、トランジスタだけでは、回転は制御できるのですが、モーターの特性もあって、始動時と停止時は、スムーズ・・・という状態にするのは難しいことがわかりました。

回転数や方向の制御は、モータードライバーを使うことも多いですし(→こちらで紹介)、ここでは、低速回転に対応できる、パルスを使った回転数の制御例も紹介していきます。

回転数を数えるための工夫

ここでは、回転数がわかるように、タミヤのギヤボックスに付属のFA130タイプのDCモーターを使って、回転を落とした回転数を数えて、モーター軸の回転数を算出します。

これは、「タミヤ」の楽しい工作シリーズのNo.167シングルギヤボックスです。 最高の減速比は344.2:1 です。

余談ですが、先のページでも紹介しましたが、電子工作でも模型部品を使うことも多いので、タミヤのHPは目を通しておくと、なにかに使えそうな面白い製品が見つかるかもしれません。

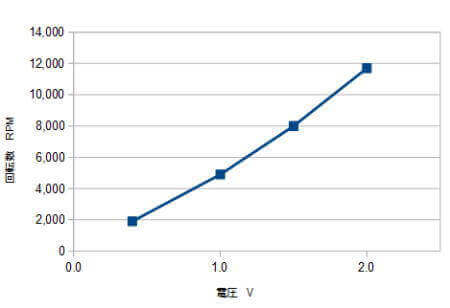

電圧を上げると回転数も上昇します

このギヤに付属のDCモーターは、1.5-3V程度が適正の電圧となっていますが、0Vからゆっくり電圧を加えていくと、0.4Vで動き始めました。

その時の回転数は1900RPMで、停止時の0RPMから、急に毎秒30回転で回り始めます。 つまり、「徐々にスタートする」という状態にはなりません。

そして、電圧を高くすると、ほぼ電圧に比例して、回転数が上がっていきます。(この数値は、モーターの仕様書にある数値とは異なっていますが、1つの測定値として図を見てください)

つまり、DCモーターで、ロボットアームなどを超スローでスムーズに動かすという用途に使うのは難しいようです。

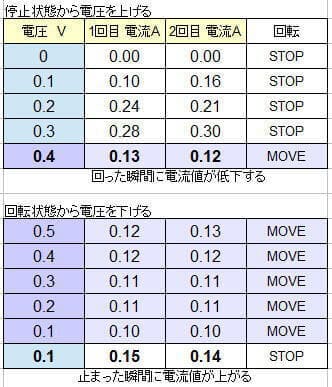

回り始めと停止の瞬間の変化を見ました

この、0Vから上げていって、回転し始めるときと、0.4Vで回転している状態から電圧を下げていって、止まったときの状態を測定すると、次の表のようになりました。

電圧を加えていくと、モーターが止まっていても電流が増えていき、モーターが回り始めた瞬間に、消費電流が大きく低下しています。 また、回転している状態のモーターが停止した瞬間にも、急に電流値が増えています。

つまり、動き出すときと止まる瞬間で、急激な電流変化があります。

そして、止まっている状態から電圧がかかって動き出せばすぐに、すぐに高回転になるので、特に、電圧と電流の変化だけで、モーターが動き出すときと止まるときにの回転速度をスムーズに制御することは思ったようになりません。

トランジスタを使って何かできないか?

トランジスタのページ(→こちら)で、電流増幅用のモノポーラトランジスタを使って、エミッタ接地回路でベースに加える電流値をボリュームを使って変えることで、100mA程度の電流を制御する記事を書いているのですが、この電流制御で、モーターの回転がどうなるのかを見てみることを試してみます。

電圧と電流は相互の助け合いの関係があるので、電流をたくさん流そうとすると、それなりの電圧が必要ですし、ある程度の電圧がなければ、充分な電流が流せないので、DCモーターの回転は、電圧で変わるといっても、その変化を電流で捉えてもわかるはずです。 そこで、電流変化で制御ができることを、ともかく、試してみましょう。

タミヤのギヤボックスについているFA130タイプのDCモーターは、通常電流は100mAを超えていますが、手持ちのFA130型のものは、100mA以下で回転するので、このモーターをつかって、よく使うトランジスタ(2SA1815)を使って、電流量を変えることで、速度制御ができるのかどうかを試します。(2SA1815はコレクタ最大電流が150mAですから、この実験に使えます)

でも、結果を先に言うと、回転している状態では、電流変化(すなわち電圧変化)による速度のコントロールはできるのですが、DCモーターの動き始めと止まるときは、うまくいきませんでした。

ただ、この実験結果でも、上で紹介した「回りはじめ」がスムーズな制御にはならずに、回り始めると1000RPM以上になってしまいました。 でも、トライすることは大事ですので、きっと何かのヒントにはなると思いますので、失敗談ですが、興味があれば最後までお付き合いください。

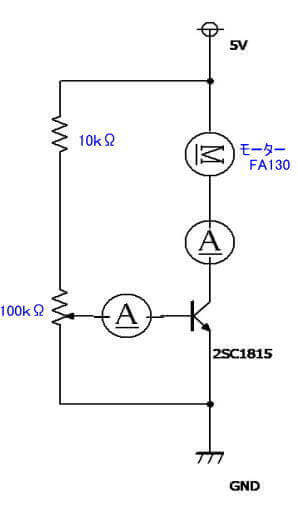

バイポーラトランジスタを使ってみた

手持ちのDCモーター(FA130型)は、100mA以下の消費電流で、1.5~3Vでうまく回ってくれることから、トランジスタ2SC1815 を使って速度変化ができそうなので、下図の回路で実験してみました。

この回路で、コレクタ電流を変えて 2SC1815 の最大能力まで、電流を流せるはずです。

(→LEDの点灯回路として、こちらのトランジスタのページで説明しています)

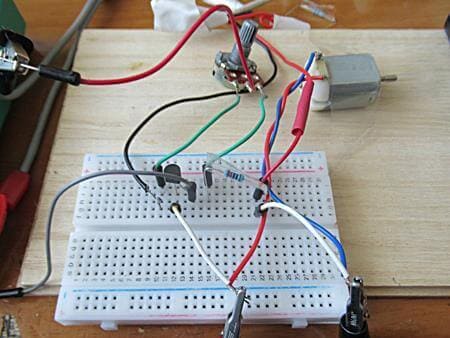

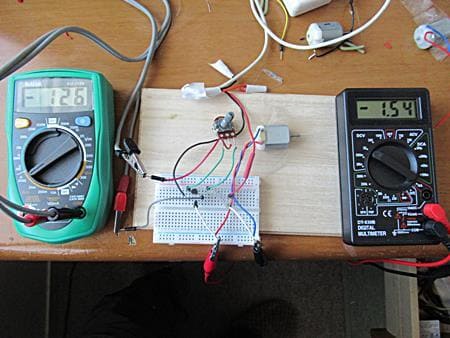

ブレッドボードに回路を組んでみます

ベース電流とモーターにかかる電圧、モーターに流れる電流などを、2つのテスターを利用して個別に測ります。

テスターのマイナス表示は気にしないでください。デジタルメーターは正逆を間違えても、このように表示されて便利なので、こんなズボラなことをよくやってしまうのですが、・・・。

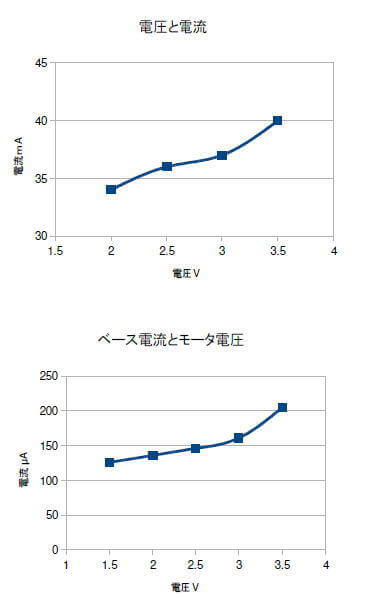

このように、電圧を変えると回転数が変わるのがわかります。 つまり、回転中の速度調整はこの回路を使えば、ボリュームを回すことで、簡単にできることがわかりました。

しかし、モーターの起動時(回転し始め)と停止時は、スムーズになりません。

この方法では、起動と停止時の制御はダメ

モーターが止まっている状態でボリュームを徐々に回していくと、ベース電流は上がっていくのですが、肝心のモーターが、なかなか、回ってくれません。

モーターが止まっていると、モーターにかかる電圧が「0」です。 モーターに電圧がかかっていなければ、もちろん、モーターが回りません。

この、ベース電流がコレクタ電流を充分流せる状態で、手で少しモーターを回してやると、それによって、ベース電流に見合った電圧が加わって、モーターは始動して一定回転になります。

・・・ これでは、徐々に始動できていないので、ダメですね。

止まっているモーターを徐々に電流(または電圧と言ってもいいのですが)をあげていっても、電流が流れないので回らずに、それを、手で回すと、急に高回転で回り始めてしまいます。

つまり、スロースタートが出来ません。

止める場合は、徐々に電流値を下げていくと速度が落ちていって止まってくれますが、始動時に、電流(または電圧)を徐々に加える方法では、当初は電圧が低いので、トルクが不足して、回り始めてくれないようです。

やはり DCモーターの本来持っている特性が邪魔をしているようです。

電気の流れは「水流」に例えられるのですが、電圧がかかっていなければ電流が流れない・・・という、まさにこの状態で、電圧・電流制御では、始動時に充分なトルクを与えられないので、この方法ではダメ・・・という結果です。

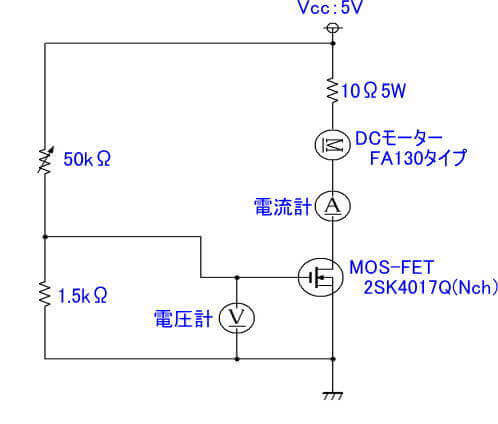

FETでもうまくいきませんでした

MOS-FETの2SK4017Q(60V・5A)を用いて、下の回路で、同じようにやってみたところ、ボリュームを回すと、ゲートとソースの電圧が0.1V~4.9Vに変化して、それに対して、ドレイン電流は0mAから60mAと変化して、うまくモーターは速度を変えて回転しているのですが、起動~停止は、スムーズではありません。

このことから、起動時に、ゆっくりと回転を始めることが難しいのは、モーターの特性に関係しているということに加えて、このDCモーターの特性は、回転を始めると、いきなり、回転数は1000RPM程度以上になってしまい、逆に言うと、1000RPM以下はなくて、急に、0RPMになって止まってしまうために、どうも、イメージしているように、超スロー状態からゆっくり回転しないのは、仕方がないと言えるようです。

しかし、低速から回す方法があります

私の知る方法のなかでは、いろいろとやった結果は、この、突然に1000RPMで回りだすモーターでも、電流パルスを加えて制御する方法であれば、100RPM(毎秒1回転程度)で回すことができます。

この例を紹介します。

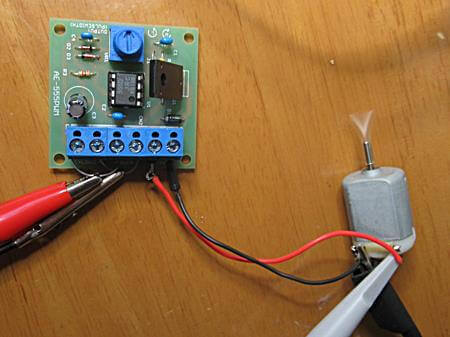

秋月電気さんから、写真のような 「PWMスイッチングDCモーター速度可変セット」が販売されています。(→こちらのページでも紹介しています)

このキットは、タイマーIC「555」を使って、発振波形のデューティ比を変えて、流れる電流値を変えることで、モーターの速度を変える仕組みです。

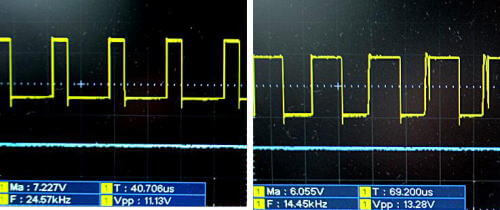

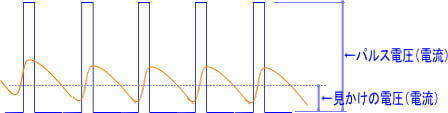

モーターが回転している状態で、出力された波形の電圧をオシロスコープで見ると、電圧の最大値が10V以上あります。 しかし、周波数が10kHz以上と、瞬間にON-OFFするので、モーターがその電圧に追従しないで、見かけの電圧が3V程度以下になっているので、正常に回転するという原理のようです。

このようなしくみのために、このDCモーターでは、100RPM程度という、かなり低速度からモーターを回し始めることができます。

:見かけの電圧

:見かけの電圧

このような方法以外では、マイコンを利用して、パルスの状態を変える方法もあります。 つまり、アナログ的に電圧電流の変化で回転数が変化するのですが、これは、通常使用範囲ではうまくいくのですが、モーター起動時のように、特殊な状態では、スイッチングのような特殊な方法を使わないと、うまくいかないようです。

マイコンなどを使うデジタル的な方法は、このHP記事の範囲外の領域なので、ここでは取り上げませんが、このマイコンによるパルス制御も、上のように、555タイマーICを使った場合と同様で、モーターに充分な電圧をかけて、見かけの電流・電圧を制御するので、始動時も充分なトルクが得られて、スロースタートができるということのようです。

*****

ここまでの様子では、ボリューム操作などの簡単な仕組みで、電流や電圧を変えて、DCモーターをゼロからスムーズな回転変化を与えることは、難しいことがわかりました。

低速回転の指導については、ここでいったん中断して、次のページでは、モータードライバー(既製の製品)を使って、制御する様子をみてみましょう。

Page Top▲