部品数が少なく確実に発振する PUTによる発振

発振回路では、書籍に紹介されている回路を、ブレッドボードに組んでも、うまく発振しないか、周波数や様子がおかしい?・・・ということは、しばしば起こります。

発振回路については、 ①コイルを使わない「CR発振」 ②コイルを使う「LC発振」 ③その他 例えば、発振子を使うもの ・・・ と分けて考えると、発振の仕組みをイメージしやすいでしょう。

このHPに、「ブロック発振(こちら)」や「タイマーICを使った発振(こちら)」などの記事を書いていますが、私の感じでは、コイルを使う発振回路は、うまく作動してくれない場合が多いように思っているので、ここでは、コイルなしで、部品が少なく、実際にうまく作動する(した)もので、できれば、「音がでる」「LEDが点滅する」・・・という動作をする回路例を紹介します。

1.PUTを用いた弛張発振(→このページ)

2.トランジスタによる弛張発振(→こちらのページ)

3.水晶発振器を用いた例(→こちらのページ)

このHPは、技術的専門的な内容を省いて、電子工作を楽しむために、「音の発生や光の点滅」を目的に、比較的周波数が低いものを取り上げています。紹介している回路は、WEBや書籍にあるものを基本にして、実際に回路を組んで、うまく発振していることを確認していますので、これをヒントにアレンジしていただくといいでしょう。

PUTを利用した弛張発振回路

「PUT」はプログラマブル・ユニジャンクション・トランジスタのことです。

写真のように、バイポーラトランジスタ(このHPでも多用している2SC1815など)と同じような形をしています。

ここでは、2N6027(UTC製)という型番を使用しています。

価格も50円以下と安価で、5個ぐらいを一度に購入しておくと、気軽にいろいろと試して使えるでしょう。

データシートによれば、一般的な用途として、弛張発振回路やタイマー回路に使える・・・とあり、WEBにもいくつかの記事が見られます。

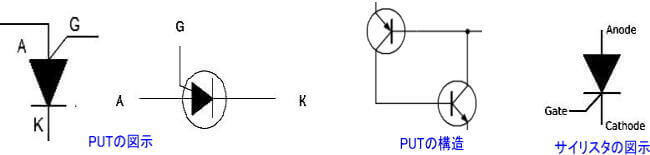

PUTは上のように、ダイオードのアノードからゲートの足が出ている図示記号で、3本の足は、A:アノード K:カソード G:ゲート と呼びます。 PUTはNゲートコンプリメンタリサイリスタともいわれる、サイリスタの仲間ですが、一般のサイリスタとは、中身や使い方は全く違います。

データシートにあるPUTの使い方

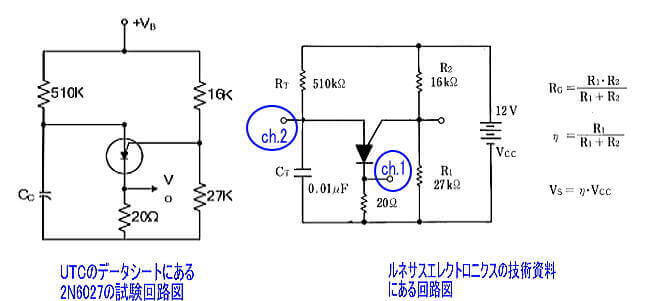

ここで使ったのが、UTC社の2N6027のデータシート(英語なのでわかりにくいですが・・・)をみると、下のような試験回路が掲載されています。

しかし、ここには、CR値や電圧の情報が書かれていないので、ルネサスエレクトロニクス(従来のNEC)さんの技術資料(下図右側)を参考にして、ブレッドボードで回路を組んで動作させてみます。

少し見にくいですが、図のch.2のノコギリ波とch.1部分の変化みるために、時間軸を引き伸ばしてみると、上右のように、Ch.1は周期が約6msで発振していることがわかります。

初期の電源電圧が12Vで、それを下げていくと、9V程度で発振が止まりました。

このHPでは、5V電源を主に使っていますので、12Vではなくて、できれば、5Vで動作して、なおかつ、周波数を変えてみたいし、さらに、LEDで、周期を変えた発振のようすを見ようと、上の回路を少しアレンジしてみました。

PUTを使った発振回路

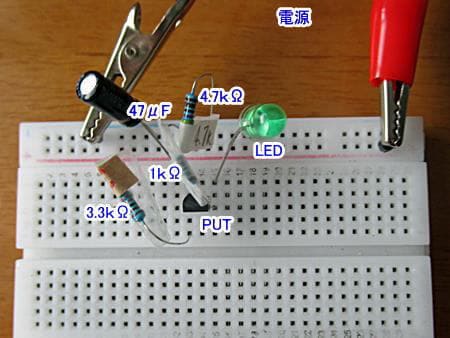

1つの例ですが、下の回路でうまく発振します。

発振は、ノコギリ波の周期を決める抵抗値とコンデンサ値には、ある程度の有効範囲があるようで、このように、10kΩ・47μF にすると発振しました。

PUTのアノード・カソードからLEDに流れる電流は、計算値では、5/10000で 0.5mA と小さい値です。

LEDは、0.5mA程度の電流でも充分に点灯しますので、この回路を基本の回路として、抵抗やコンデンサの値を変えた場合の変化をみてみます。

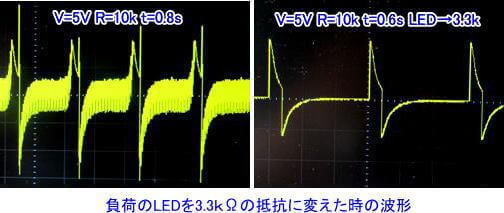

この回路の状態で、LEDの点灯の様子と ①の部分での波形を見ると、上右のようになっています。 黄色い線が①の波形、水色の線が②の部分の波形です。

ノコギリ波に対応して発振しているのがわかります。

そこで、10kΩの抵抗値を変えて変化をみます。

10kΩを、約3倍の33kΩと約1/3の3.3kΩにすると、LEDの点滅周期は下の表のように変わりました。

抵抗を大きくすると長周期(周波数が下がる)に、小さい抵抗に変えると、短周期(周波数が上がる)ように変化しました。

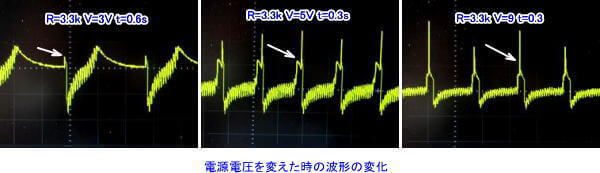

電源電圧は、3.5~5Vと書いていますが、これを外れても発振します。

ただ、抵抗が10kΩのときには、3.5V~10Vを外れると、また、抵抗値を3.3kΩにしたときには、3~9Vの範囲を外れると発振が停止してしまいますが、5Vでも発振することで、3.5~5Vと書いています。

この表のように、若干ですが、電源電圧も発振周期に影響するようですが、この程度の変化は、LEDの点滅の様子を見ても、分からない程度です。

そして、抵抗値の変化では、10kΩよりも大きな抵抗に変えると、点滅周期が長くなり、小さな抵抗値にすると、周期が短くなります。

つまり、この抵抗器で、コンデンサ47μFに流れ込む電気量を変えることで発振の周期が変わるようです。

次に、抵抗値を固定して、コンデンサ容量を変えて周期が変わるのを見てみます。

コンデンサを小さな値にすると、点滅回数(周波数)は増えることが予想できるのですが、ただ、LEDの点滅は、20回/秒(20Hz)以上になると、人間の目では点灯しっぱなしになって、判別できなくなるので、光ではなく、音の変化(周波数変化)で発振の周波数を見てみます。

(参考) 上の写真の波形は、きれいな発振波形でないので、LEDを固定抵抗(3.3kΩ)に変えて波形を見たところ、下図のようなシンプルな波形になりましたので、CR以外に、LEDも、発振の状態に影響しているようです。

(お断り) このように、発振の仕方自体も不安定ですし、これらの様子は、ブレッドボードで回路を組んでみていますので、やはり、不安定なものです。 そのために、この記事と同じように配線しても、このような発振の様子と同じになるという保証もないことは理解しておいてください。

発振の状態は、ちょっとした条件で変わる不安定なものですので、これらの数値も、あくまでも一つの例でみていただくといいですですが、PUTをつかって、うまく発振しない・・・ということはなさそうです。

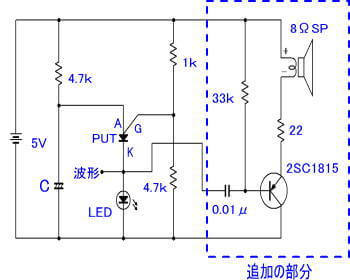

音を鳴らすために回路を変えてみます

音を出すためには、低周波増幅回路(点線で囲んだ部分)を付加する必要があります。

そして、周波数は、抵抗とコンデンサを変更して、発信する条件を見つけるのですが、ここでは、「C」を変えることで、周波数変化がわかるように、下の回路にしました。

「C」の値を、0.47μF、0.22μF、0.1μF・・・と小さくしていくと、振動数が上がって、スピーカから出る音が高くなっていきます。 もっと小さな値にすると、さらに高い音になります。

このように、PUTを用いて発振回路を組むと、簡単な回路で幅広い周波数の発振ができることがわかります。 ぜひ、試してみてください。

以上ですが、次のページでは、さらに、ここで用いたPUTに代わる、トランジスタ回路で弛張発振について見ていきます。

Page Top▲