並列つなぎで多数個のLEDをつないで点灯させてみました

高輝度LEDを使えば、1~3mA程度の低電流でたくさんのLEDを並列につないでクリスマス装飾ができますが、ここでは、砲弾型LEDで少し大きな電流で多数個を同時点灯する場合を見てみます。

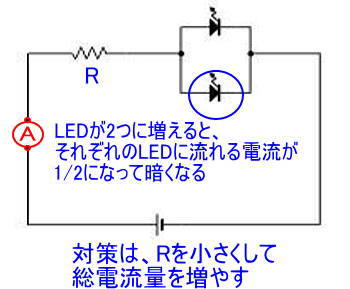

LEDを並列に増やすと総電流量が増える

並列つなぎで、LEDを2つにすると、それぞれのLEDに流れる電流は1/2になって暗くなりますから、LEDを増やして点灯する場合は、電源の電圧を上げるか、電流制限用の抵抗値を小さくして総電流量を増やすことで、たくさんのLEDを並列につないでも明るく点灯できるはずです。

例えば、5Vの電源で200Ωの抵抗で1つの順電圧2VのLEDを15mAの電流で点灯させて点灯している回路では、抵抗を10Ωの抵抗器に変えると、I=V/R=(5-2)/10=300mA が全体に流れるようになり、LED1つの電流を15mAと仮定すると、 300/15=20こ のLEDを明るく点灯できると計算で予想できます。

さらに R=5Ωでは40個の、さらに、1Ωの抵抗器に変えれば、200このLEDを並列にして明るく光らせる … という計算で、多数個のLEDが点灯できるということが予想できます。

もちろん、この場合は、総電流値0.015x200=3A と大電流になるので、ここでは、使用している電源は 1A の許容値で、さらに、LEDの特性の微妙な違いもあることを考えて、10Ωの抵抗器をつかって 50こ のLEDの点灯させてみましょう。

計算上では 300mA の電流を流して 50このLEDを点灯させるので、各LEDの電流量は 300/50=6mA となり、普通タイプのLEDを使っているので、若干暗いことも予想されますが、ともかくこれをやってみます。(高輝度タイプであれば十分な明るさになりますし、低電流でOKですね)

【重要事項】 ブレッドボードを使ってLEDの個数を、少ない状態から順に数を増やしていくのは危険です。 LEDの個数が少ない時点で電流が流れすぎて、LEDが焼き切れるので、一気に50こを点灯させる必要があります。

また、300mAの電流が10Ωの抵抗器に流れるので、電力=VI=I2R=0.3x0.3x10=0.9Wなので、2~3W程度以上の大きな抵抗器が必要になります。

10Ωの抵抗で50このLEDを点灯させた様子です

ここでは、セメント抵抗(5W)を使って、下のように、これで50個のLEDが点灯できることがわかりました。

砲弾型LEDは、前面にレンズがあるので、写真では明るさに差があるように写っていますが、同じ程度の明るさで点灯しています。

このように、同じ仕様のLEDを並列につないで点灯させる場合はうまくいきますが、仕様の違うLEDを同時に並列つなぎで点灯させる場合は、うまくいきません。注意ください。

電流は実測すると 262mA が流れています

そうなると、5Wの大きな抵抗器でも、すぐに熱を持って熱くなってきます。

抵抗器の容量的には特に問題がなさそうですが、電流計を見ていると、どんどん、総電流値が増えていきます。

原因は、抵抗値の温度変化による抵抗値の変動や、それに伴う電流量の変化や時間経過に伴うLEDの電流変化などが重なっているような感じですが、時間の経過で安定するとしても、こうなると、正確な電流はわかりませんし、抵抗器の温度上昇も気になります。

このように、周囲温度の影響や発熱による影響は変化していくので、注意しながら実験しないと危険ですから、実験をしてみようというときには、十分に注意して実験してください。

確かめるとLEDには6mAの電流が流れています

50こを同時点灯させて、1つのLEDに流れている電流を測定すると 6mA でした。

この状態から、LEDを30こに減らすと10mAになり、20個では、13mAになりました。

そうすると、下の写真のように、電流量に相応してLEDの輝度は明るくなっています。

下の写真ではLEDのレンズの向きとカメラの角度の影響で明暗が出ていますが、それぞれは、ほぼ同じ程度に光っています。

このような多数個点灯は、LEDの電子工作実験では、面白い部類の1つです。

ぜひ、電流値と熱に気を付けながら、LEDの多灯同時点灯に挑戦してみてください。

きっと電子工作の楽しさが感じられると思います。

もう一つの他数個LEDの点灯の例を紹介します。

3Vタイプの高輝度面発光LEDを乾電池で50個のLEDを点灯

最近は、高輝度のLEDも安く手に入ります。 下のように、面発光する小さなLEDも安価で販売されています。

この 1x2mm の小さな面発光の高輝度LEDは、1~3mA程度の少ない電流でも結構明るく輝きますから、むしろ、10mAの電流を流すと明るすぎる感じですし、総電流が大きくなるので、ここでは実用的な明るさの小さい電流で使うのがいい感じの光り方になります。

→こちらのAmazonのページではいろいろなLEDが販売されています

そこで、例えば、乾電池3個を直列にして、制限抵抗でLED1つに 3mA が流れるようにすれば、50個x3mA=150mA で結構派手なイルミネーションになります。

もしも、1mAであれば総電流は50mA になるので、単3や単4乾電池を使って簡単にイルミネーションができ上がります。 (ダイソーさんでも、このようなイルミネーションLEDを販売されていました)

そこで例えば、使用するLEDが順電圧2.8Vでしたから、乾電池の新品の電圧が1.6V程度であるので、 R=E/I から (4.8-2.8)/0.003≒666 なので、近似で1kΩの抵抗を使うと A=E/R から (4.8-2.8)/1000≒0.002A となって、LED1つあたりで 2mA の電流量で点灯できとことが予想できます。

高輝度LEDは1mAの電流が流れるだけで、そこそこ明るく点灯しますから、このような点灯をさせるといろいろな楽しみ方は広がるでしょう。

2mAで50個のLEDを点灯させたときの抵抗器の電力は、2x0.002x50=0.2W なので、この場合でも、1/2Wの少し大きな抵抗器を使うのが安全ですね。

LEDも安価になりました

太陽電池とニッケル水素電池を使って100球程度のLEDがついたクリスマスイルミネーションが2,000円以下の価格で販売されています。

太陽電池なども電子工作に使うと面白そうですよ。

このHPでは砲弾型のLEDを使っている記事が多いのですが、近年は「面発光タイプで高輝度タイプ」のLEDがテープ状で販売されていて、1~3mA程度の電流でも結構明るいので、イルミネーションにはもってこいで、熱の影響が少なく、環境にも優しいLEDですが、部品を買って工作するよりも、製品を購入するほうが安いというのは、何とも言えない歯がゆさがあります。

Amazonや楽天には、LEDを使った電子工作製品などがたくさん販売されています。下のリンクを参考に、アイデアをねって遊ぶのもいいと思います。

→ Amazonの電子工作用LEDのページへのリンク

→ 次ページ LEDの変わった点灯のしかた

→ INDEX(目次)のページへ

Page Top▲