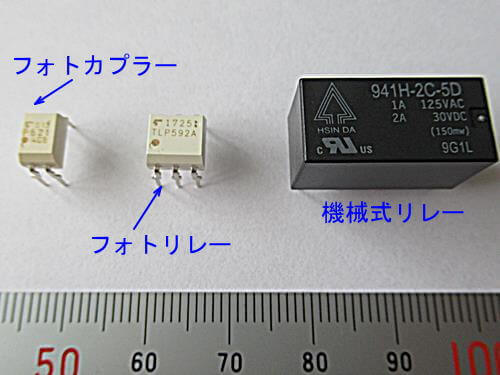

趣味の工作でフォトカプラー・フォトリレーを使ってみる

フォトカプラーとフォトリレーは、どちらも、光を使って信号を伝達する素子です。

フォトカプラーやフォトリレーは、安価で無接点ですので、仕組みを知って、趣味の電子工作にも使うと面白そうです。

このフォトカプラーとフォトリレーは、赤外線LEDの発光側(入力側)を使って、受光側(出力側)に、そのON-OFF信号を伝える事のできる素子で、電子工作では、使い慣れたメカニックリレーに代えて、低電力・無接点リレーでの使い道は大きいでしょう。

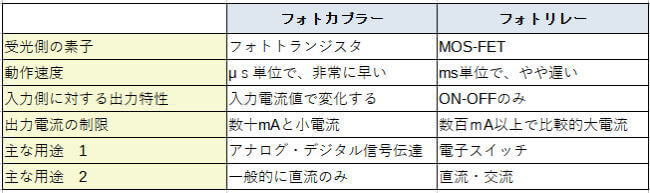

フォトカプラーは出力側にフォトトランジスタが使われていて、高速に信号を出力側に伝達できますし、フォトリレーはMOS-FETにより、機械式リレーのようにON-OFFスイッチのような使い方ができて、サイズも小さいので、機械式リレーよりもスマートにまとめることもできそうですね。

フォトカプラーの出力側で使われるフォトトランジスタは、受光量を感知するので、アナログ信号も伝達できて、高速なところは優れています。 ただ、大きな電流を流せない・・・などの制限がありますので、事前の仕様検討は必要です。

特徴からみて、イメージ的には、フォトカプラーは小電流高速信号用、フォトリレーはDCモーターなどを直接できる電流を扱えるON-OFFスイッチのようなものと考えると、趣味の電子工作で使うのであれば、フォトリレーのほうが使いやすそうな感じです。

フォトリレーで、さらに大電流を扱う「電子リレー SSR」と呼ばれるものがありますが、これは交流用の大電流仕様のものがほとんどですので、これはここで扱うものとは別です。

また、フォトリレーは、東芝さんのTLP592Aのデータシートをみると「フォトカプラー フォトリレー」という名称になっていて、すこし紛らわしいので、ここでは、受光側にトランジスタが使われるものを「フォトカプラー」、MOS-FETが使われるものを「フォトリレー」として、使い方をみていくことにします。

そうすると、次のように大まかな区別ができます。 これも参考に、使いみちをイメージするといいでしょう。

なお、以下の記事の内容は実際に実験した事実ですが、厳密なものではありません。 簡単な電子工作で使える程度の使い方を考えるためのものですので、その点をご了承ください。

フォトカプラーとフォトリレーとはどんなものでしょう

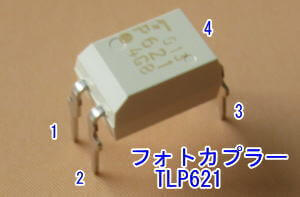

ここでは、フォトリレーはTLP621を、フォトリレーはTLP592Aで説明します。

まず、フォトカプラーから・・・。

フォトカプラー TLP621

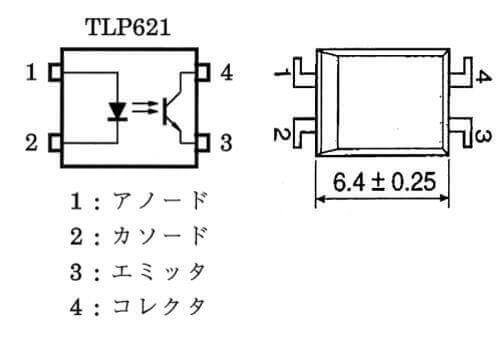

(東芝さんの資料)

(東芝さんの資料)

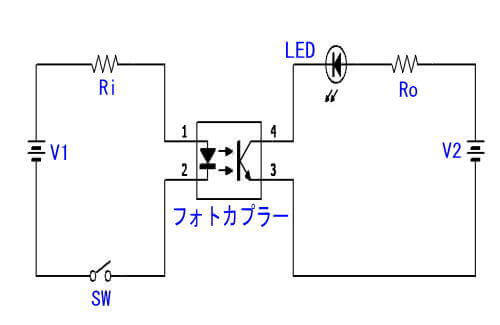

端子1・2が発光側(入力側)で、3・4が受光側(出力側)です。 入力側と出力側は、完全に電気的に絶縁されているので、両側回路の電圧が異なっても使えます。

このTP621は、入力側に電流が流れるとLEDが発光して出力側に電流が流れる構造です。(これを「ノーマリーオフ」といい、これと反対に、電流0のときにオンになっているものを「ノーマリーオン」とよばれますが、ノーマリーオンの型番は少ないので、ここでは「ノーマリーオフ」で考えることにします)

フォトカプラーに流す電流の仕様に注意

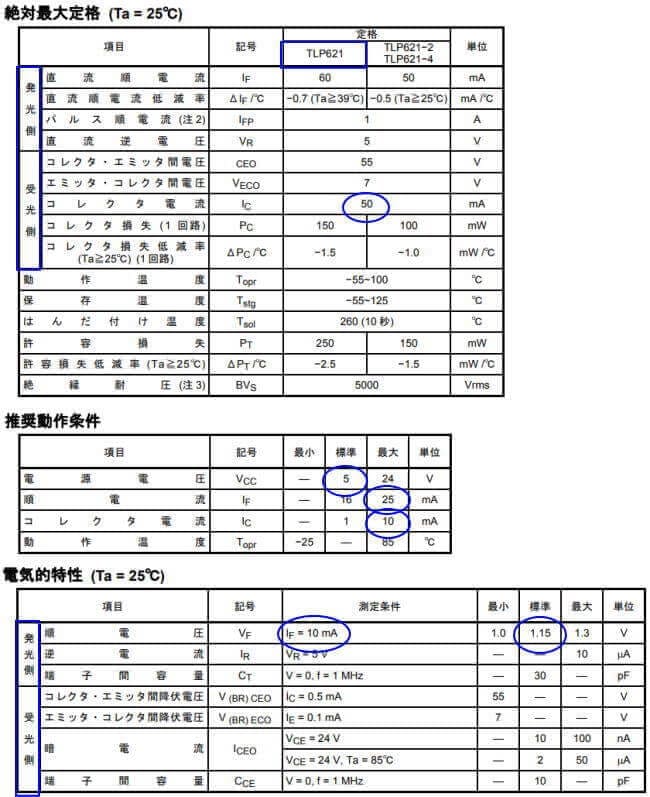

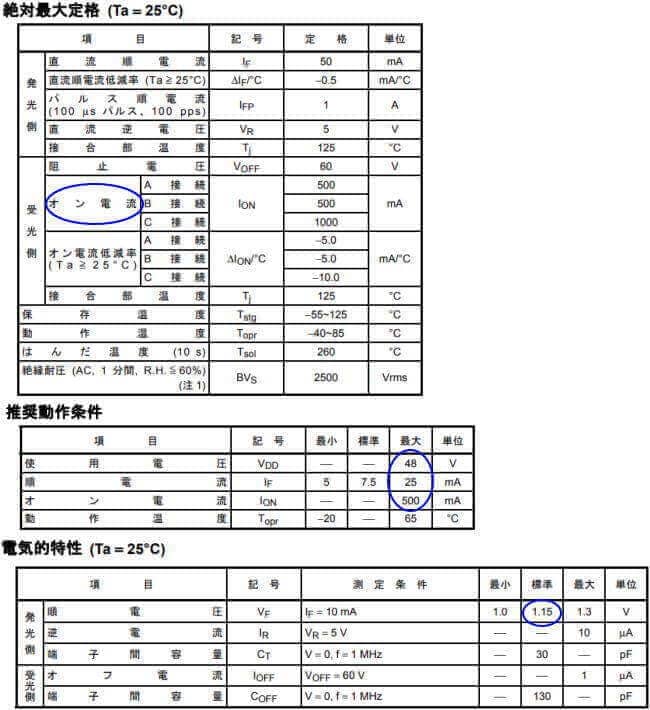

データシート(東芝さんの資料)では以下のようになっており、とくに青印のところに注目します。

ここでは、出力側(受光側)の許容電流量が大きくない(=小さい)というところが重要です。

コレクタ電流10mAが推奨条件となっているので、DCモーターなどの大きな電流を流すのは無理ですので、ここでは、入出力電源を5Vにして、スイッチを押すとLEDが点灯するような簡単な回路を作って動作確認をしましょう。

LEDを点灯する回路で動作を確認しましょう

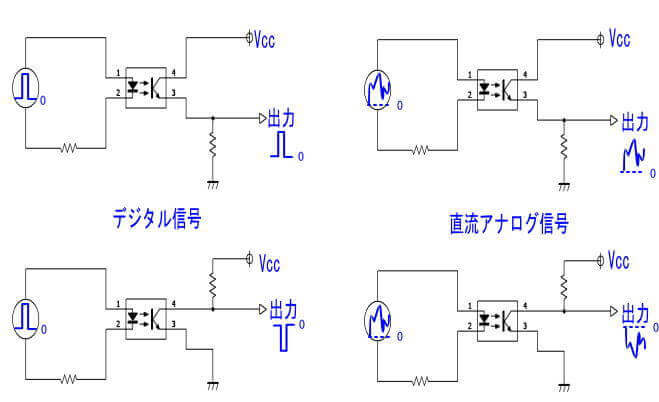

この図のように、入力側(発光側)と出力側(受光側)は電気的に絶縁されているので、電圧の異なる回路を簡単につなげますし、デジタル信号はもちろん、アナログ信号でも、それを直流化して入力すれば、赤外LEDの発光強度差によって、電圧変化として出力させることができます。

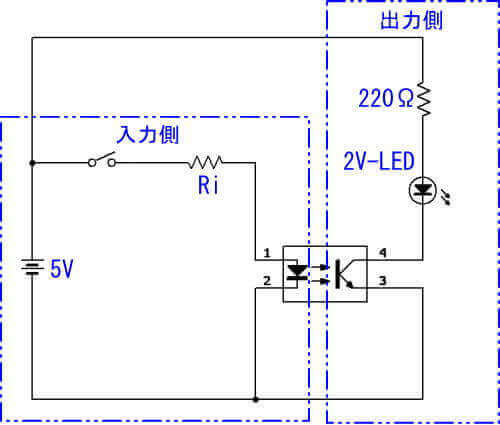

一般的には、入力側と出力側を切り離して考えるのがいいのですが、ここでは、動作確認用なので、下のように、電源を共用しました。

順電圧2VのLEDをつけているので、トランジスタが導通すれば、I=E/R から (5V-2V)/220Ω≒13.6mA の電流が流れます。(推奨条件範囲は超えていますが、最大定格内なのでOK・・・としています)

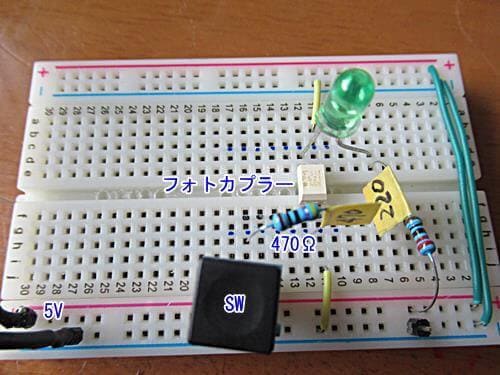

Riについても、内蔵の赤外LEDの順電圧はデータシートでは 1.15V・10mA となっているので、Ri=(5V-1.15V)/0.01A=385Ω から、手持ちの抵抗器でそれに近い、470Ωを使って、Ri=470Ωとしてブレッドボードに配線しました。

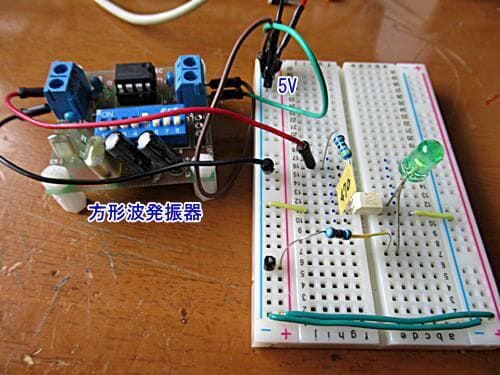

スイッチを押すとフォトカプラーが作動して、LEDが点灯します。 しかし、もっと早い動作を見てみるために、方形波の発生機を使ってその様子を確認しました。

方形波でON-OFFの状態を見る

フォトカプラーは、受光側にフォトトランジスタが使われているので、非常に応答が早いはずですから、ここでは、機械式のリレーの代替で使うイメージで、100Hz(1秒間に100回ON-OFFさせるイメージ)でそのときの状態を見てみました。

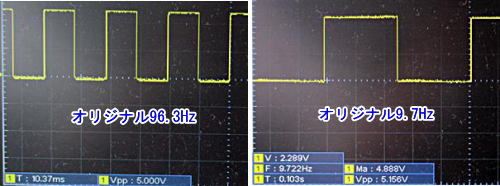

発振器からは、このようなデュ-ティ比がほぼ50%、Vpp5Vの電圧波形がでています。ここでは、約10Hzと約96Hzの方形波をつかって受光側の波形を見ると、9.7Hzの時には、LEDが点滅しているのがわかります。

しかし、96.3Hzになると、早すぎて点滅しているかどうかがわからず、点灯したままのように見えます。

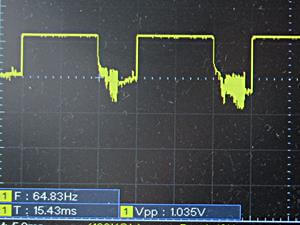

いずれもうまく入力に追従しているようなのですが、その時の波形を見ると、下のように、かなりノイズが多くなっていて、変な波形になっています。(これは、何らかの雑音を拾っているようで、簡易なブレッドボード配線も関係しているのかもしれません)

そしてまた、周波数もデュ-ティ比も、オリジナルの波形と比べると、変化しているようです。

これもあって、以降は、ノイズ対策で、LEDを使わずに波形を見ることで進めました。

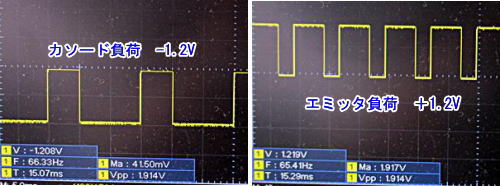

下図の上側の2つをエミッタ出力(エミッタ負荷)、下側をコレクタ出力(コレクタ負荷)として区別して表示しています。 下2つの図のように、コレクタ負荷にすると、入出力のプラスマイナスが反転する点に注意しておきましょう。

ここではアナログ波形の例を書いていますが、音声波形などの交流波形であれば、バイアス電圧を加えてマイナス側のないように直流化する方法でフォトカプラーが利用できるでしょう。 そうすると、例えば、音声を入力して、「あるレベルの入力になれば出力側が作動する」などの使い方などもできそうですね。

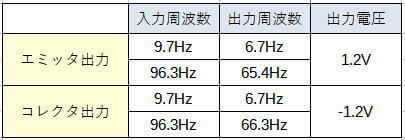

2つの周波数を入力した結果では、オシロスコープに表示された値は次のようになっています。

動作を見ると、デュ-ティ比はかなり変わっていますし、周波数も若干低下していますが、波形の崩れもなく、非常に追従性が高いことがわかります。(ただし、このような入力の条件は特殊ですので、あくまで、「やってみた」というだけのことです)

周波数で97Hzが66Hzなっています。 つまり、1波長でみると、1/97≒0.010秒→1/66≒0.015秒と、0.005秒遅延しているだけ・・・ですので、反応は非常に早いと言えます。すごい性能です。

【参考とお断り】 この記事は、簡単な電子工作で応用して使うことを対象としています。専門的な実験ではありませんから、詳細は、東芝さんのデータシートTLP621_application_note_ja_20180201.pdfなどを参考にしてください。 また、このTLP621は50mA程度までの電流しか流せませんが、TLP222Aを使えば、max500mAまで使用できるので、小さなDCモーターを直接作動させることができます。

用途や応用については後日別の機会にすることにさせてもらって、もう一つの、フォトリレーについて簡単に見ていきます。

フォトリレー TLP952A

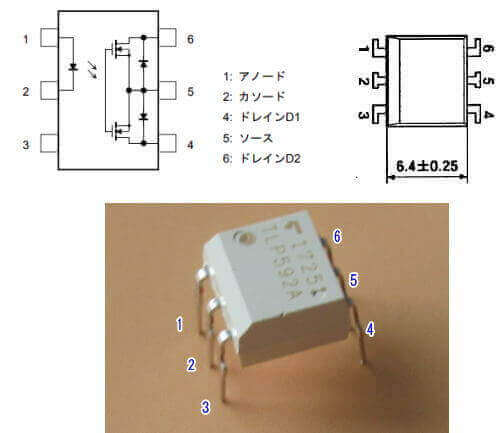

TLP952A

TLP952A

出力側(受光側)はMOS-FETが使われていて、それでスイッチの機能があります。 ここでは、東芝さんのデータシートを参考にして紹介します。

出力側が3本足になっていて、A・B・C接続ができるようになっています。

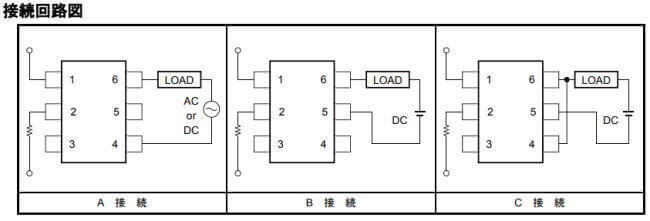

この A・B・C接続 とは

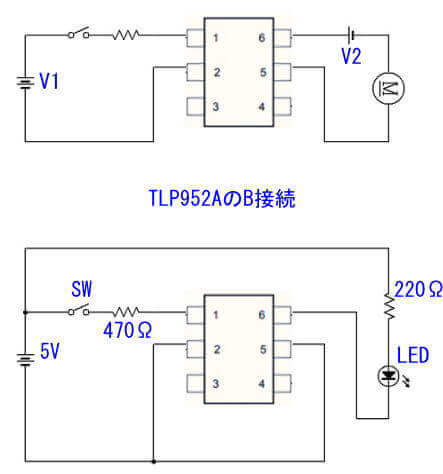

この「A接続」は、交流の接続する場合の接続で、「B接続」は普通の直流負荷の場合の接続をいい、「C接続」は、直流でB接続にくらべて、2倍の電流で用いることができる接続方法です。

リレーやスイッチなどで言う、A接点・B接点・C接点 とは違うので注意します。

ここでは直流(DC)を使っているので、B接続の出力側(受光側)の5・6端子を使いますが、図にあるように、A接続の4・6端子を使っても同様に動作しますし、小電流であっても、C接続をしても問題はありません。

このように、入力側(発光側)と出力側(受光側)が完全に絶縁されています。 そして、交流でも使用できます。

また、(後で見ますが)500mA以上も電流を流すことができる型番のフォトリレーを用いると、小さなDCモーターなども直接つなぐことができますので、無接点・長寿命で、安価・・・と良いことずくめですから、ぜひ、電子工作で使っていきたいアイテムですね。

十分すぎる、大電流で使える長所

青丸のところに注目します。 出力側で1Aもの、大きな電流が流せます。

非常に手軽に使いやすいですし、電圧的にも余裕があり、無接点でノイズ対策もいらないし、コンパクトと、言うことなしです。 使い方を覚えて慣れてしまうと、機械式のリレー以上にラフな感じで、使えるでしょう。

ここでは紹介していませんが、データシート上の遅延時間は最大2.5ms(0.025秒)程度になっています。 これに対して、上で使ったフォトカプラーは、47μs(0.00047秒)です。 つまり、フォトリレーは、フォトカプラーに比べると動作は遅いようですが、これはトランジスタとFETの特性の違いといえるでしょう。

もちろん、趣味の電子工作のON-OFF動作や用途では、遅延は全く気にするものでもないでしょう。

上で確認したように、B接続でLEDの点灯での動作確認だけをしてみたのですが、入出力側が絶縁されていて独立していてスイッチのように動作するので、電圧が異なってもOKですし、ON-OFFするA接点のスイッチ(スイッチを押すと通電するのがA接点のスイッチです) と考えれば、関係する回路内の極性(電流の向き)の向きだけを考えればいいです。 もちろん、電源を共有することもできます。

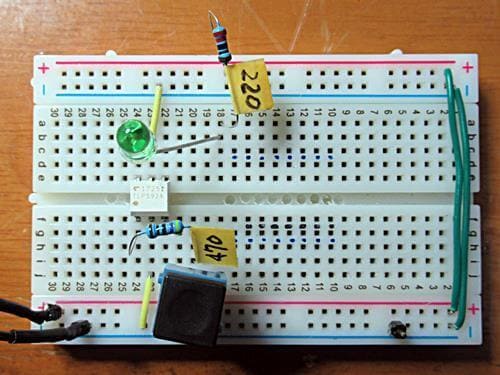

下の回路をブレッドボードに配線しました。

スイッチを押すと、LEDが点灯する簡単な回路です。

以上ですが、フォトカプラーでも、フォトリレーでも、入力側(発光側)に赤外LEDがあるので、その電流電圧に気をつければ、簡単に使える部品ですので、ともかく、使い方に慣れることで、きっと、使いやすい部品になるでしょう。

*****

(最後に・・・)この記事は東芝さんのデータシートを参考に、フォトカプラーやフォトリレーの使い方を考えるための最低限の内容しか書いていませんが、東芝さんのWEBで見ることができるカタログ TLP621_catalog_ja_20200401.pdf には、いろいろな商品が掲載されており、色々発展的に使うとおもしろそうなものがたくさん掲載されていますので、ぜひご覧ください。 私は、この部品を「秋月電子さんの通販」で購入したのですが、フォトカプラーは@40円、フォトリレーは@100円でした。このように、安価な部品ですので、ぜひ、いくつかを購入いただいて電子工作を楽しんでください。

Page Top▲