エレキギターのようなオリジナル楽器を作ってみました

楽器を作ってみようと思っている方は多いのではないでしょうか。 きっちりしたものができなくても、自分で作ってみると楽しいものです。

ここでは、4弦のエレキギターのようなものを作りました。

見栄えはイマイチで、考える面白さと作る面白さだけの楽しみです。

ヒントになるようなところがあればと、その過程などを含めて紹介しますので、ヒントになるようなところがあれば利用していただき、自分流の楽器を作ってみてください。

4弦のへんてこな楽器になりました

最初のイメージは、1弦のインディアンハープのエレキ版でしたが、弦の張力を急激に変えて音程を変える機構がむずかしく、マイクで収音すると雑音が多すぎるし、… などで、結局は上のようなものになりました。

楽器は非常に歴史があり、素人が簡単に考えて作れるようなものではないことも実感しました。

音を拾うピックアップを自作しましたが、安価で購入できる市販製品のほうがはるかに高性能ですし、部品も購入品のほうがうまく考えられています。

そうなると、「作るよりも購入するほうがいい」となっては、電子工作ではありませんから、内容的にはイマイチですが、電子工作的部分や製作過程を紹介します。

使った部品類

本体用

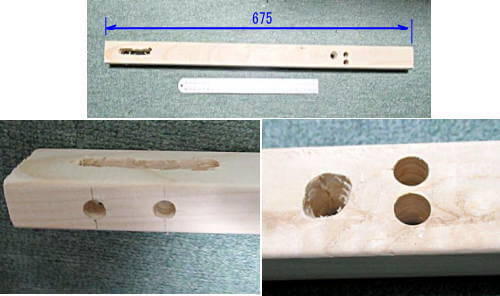

松材 25x40x1800をホームセンターで購入したものを切断して使用しています。 ただ、作った感じでは、もう少し幅広のほうが握りやすい感じです。 実際に手にとって、仕上がりを予想して購入するのがいいでしょう。

スチール弦

ここでは、使い古しのフォーク弦を使いましたが、新品セットを購入しても、6本セットで数百円で販売されています。 細い方から4弦(E/B/G/E)を使いました。

| ARIA アリア Acoustic Guitar フォークギター弦 Extra Light エクストラライト フォスファーブロンズ AGS-200XL 新品価格 |

注)Amazonや楽天の商品を紹介していますが、価格や内容は都度変わっているようですので、最新のページを確認して、気に入ったものを購入くださいね。

糸巻き

これも、壊れた手持ち品があったので利用しました。4本弦ですので、3連ペアのものを金鋸で切断して、2連のものをペアにして使いました。

新品を購入する場合は、3連のものではなくて、エレキギター用の1個づつ使えるものが良さそうです。安いものでは、アマゾンでも入手できます。

Amazonの商品例

Amazonの商品例

→Amazonのギター糸巻きを探してみる ![]() 思った以上に安いです。

思った以上に安いです。

購入したピックアップ

これも、Amazonで探して、3mのコードがついているものを購入しました(1200円)。 下のように使うものですが、ここでは、このままでは使いにくいので、少し加工して使っています。

Amazonには、いろいろなタイプの製品があるので、探してみるといいでしょう。

その他

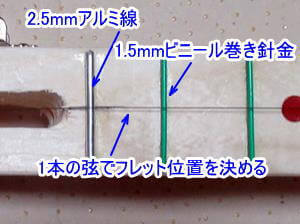

フレット用の針金(2.5mmアルミ線、1.5mm樹脂巻き鉄線)、釘などを使っています。これらは、100円ショップで購入できます。

(参考)自作ピックアップ

最初にピックアップを自作してみました。 これもうまく音を拾ってくれます。 しかし、細い線を引き回すので、最終的には、3mのコードが付いた既製品を使ったのですが、この自作ピックアップも、参考に紹介しておきます。

材料はこのようなものです。

材料はこのようなものです。

これを4つ作って、本体に埋め込む予定でした。 巻数と巻く方向を揃えて、とりあえず、2つを作って直列に繋ぐと、うまく音を拾ってくれますので、4つであれば、直列につなぐといいでしょう。

これをLCメータを使って測定すると、直流抵抗9.3Ω、インダクタンス3.7mHで、アンプに繋いで、この先端を弦に近づけて弾くと、ちゃんと音が出ます。

市販のピックアップほど高性能ではなく、若干、音は小さいですが、これはアンプなどで対策できますし、雑音も心配したほどではありません。

参考になればと、記事を残しています。

さあ!加工していきます

ギター本体の加工

弦の振動を電気的な振動に変えるので、共鳴構造が不要なようですが、楽器の音はそのように単純なものではなく、弦の振動をピックアップが拾うだけでなく、本体も共鳴しながら弦の振動に影響を与えているのですから、音が出ればいい … というものではないのですが、ここでは、ともかく、音を出すことを目指して進みました。

糸巻き部分の穴などを、10.5mmの木工用ドリルで加工します。

穴を開けたあとに、糸鋸、カッタナイフ、ヤスリなどを使って仕上げていきます。

ここでは写真のように、試験的に、ピックアップ用に穴を3つあけて音の拾い方を見る予定でしたが、市販のピックアップを使ったので、最終的にはこの穴は不必要でした。

購入したピックアップの、飛び出ている羽の部分を取り外して、下の写真のように本体に埋めたところ、音の大きさが不均一です。

ピックアップを分解したら、この角度ではだめで、均等に磁力線を切る方向が良いとわかったので、下のような取付方法に変更しました。

直角にしていないで、少し斜めにしているのは、これで、音の味が出るかなぁ・・・という、思い込みで、このようにしています。(正しいかどうかは疑問ですが)

フレットの加工

手順としては、ピックアップを取り付ける前に、フレットの位置決めをしています。

2種類の太さの線(ここでは2.5mmと1.5mm)を用意して、まっすぐに伸ばしてから幅に合わせて適当な長さに切って木材に貼り付けていきます。 セロハンテープで仮止めし、最後の固定には、瞬間接着剤を使いました。

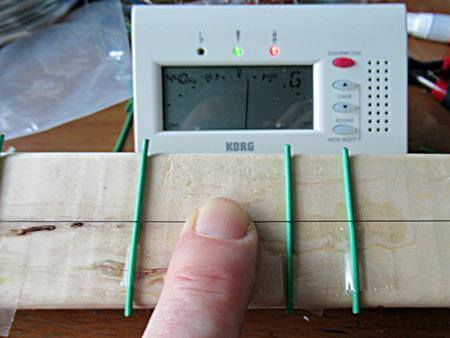

音程は、ギター用のチューナーを使ってフレット位置を調整するのですが、弦を押さえて音を出すので、その張力が加わると微妙に音程がずれるので、チューナーに頼って位置決めしました。

このチューナーは、やはりAmazonで購入したもので、私は、笛などの自作の楽器を作るときに役立ちます。

→Amazonのページを紹介しておきます。安いので1つ持っているといいかも ![]()

最終仕上げ

糸巻きの反対側の弦の固定は、写真のように、細い釘で弦を留めています。

そして、最終的に、ピックアップの取り付けを変更しています。

さらに、棒状の状態では弾きにくいので、下のように、100円ショップで購入した板を貼り付けて、膝に当てて引けるような格好にしました。 もう少し大きいほうがよさそうで、なるほど、市販のエレキギターはうまく作られていると、感心しなおしました。

その他のも、購入したピックアップの差し込みプラグ替えるなどをして、音を出すまでにこぎつけました。

アンプを使って音を出します

アンプはどんなオーディオアンプでも、それが利用できます。 ピックアップをオーディオアンプのAUX端子つなぐだけです。

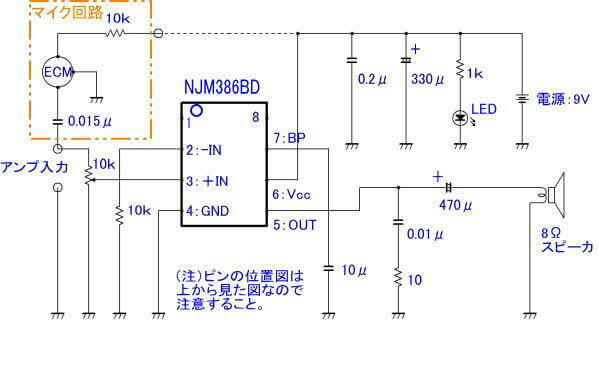

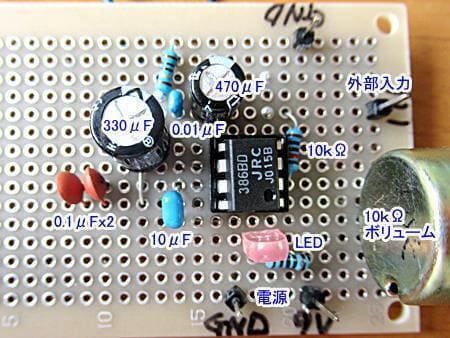

ここでは以前に作ったアンプ(こちらからページにリンク)を転用して音が出るかどうかを確認しましたので紹介します。

このアンプはコンデンサマイクを使うために作ったものですが、オーディオ用オペアンプ(NJM386BD)をつかって、少ない部品で簡単に作ることが出来ます。

このようなアンプを1つ作って持っておくと、ちょっとしたことに使えて便利です。出力は1Wですので、音の確認用です。

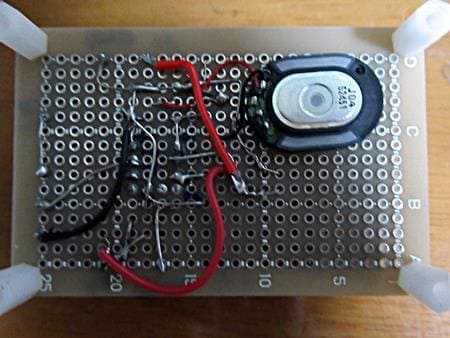

以前作っているものを少しアレンジして、取り回しが良くなるように、8Ωのスピーガーをマイクロスピーカに変えてユニバーサル基板の裏側に固定してみました。

裏にスピーカを固定

裏にスピーカを固定

この入力端子に、ピックアップをつないぐと、大きな音ではありませんが、いい音がでます。

大きい音で鳴らしたいのでアンプを作りました

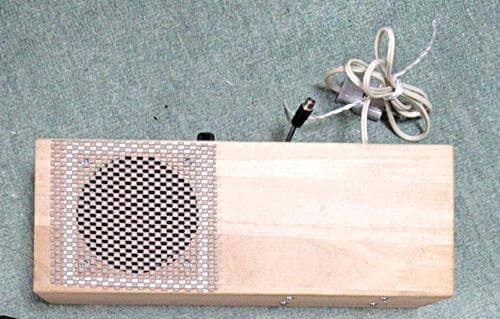

小さい音では物足りませんので、ついでに、10Wのモノラルアンプを作ってみました。

秋月電子さんの「TDA2030アンプキット(750円)」というキットを使って、スピーカーと一緒に、お酒が入っていた木箱に入れただけのものです。

10cmのスピーカを使ったところ、低音もきれいにでてきて、弦をなぞる音等、微妙な音の変化も楽しめるようになりました。

このアンプについては、詳しく書きませんが、スピーカのホコリ除けネットは100均で購入した滑り止めシートなど、アンプ部品を入れても、2000円もかかっていません。

これでかなり「楽器」らしくなりましたが、まだまだ改良点もあります。

例えば、写真では、電源には、手元にあったスイッチング電源のユニットを使っていますが、これはもったいないので、手持ちのACアダプターと三端子レギュレータを使った安価なものに変える予定にしています。

このように、電子工作を工夫して遊ぶ段には、そんなに懐が痛まないのがいいところですね。

もっとも、このオリジナル楽器も「本格的な楽器」とするにはまだまだなものの、ともかく、自作品のなんとも言えない「味」が楽しめます。

以上ですが、何かの参考にしていただくと嬉しいです。

Page Top▲