これからは高輝度LEDが主流になっていく

LEDは安価になり高輝度でカラフル化が進行

私の手持ちのLEDは、従来の普通タイプと高輝度タイプが混在している状況ですが、ほとんど高輝度タイプに変わってきています。

新しくAmazonで5色200球のLEDセットを購入したところが、もちろん、すべて高輝度LEDで、1球3円程度と非常に安価なものが入手できるのですから、今後は高輝度タイプが主流になっていくと思われます。

同じ高輝度LEDでもいろいろなタイプが混在していて、これからも、多色セットで販売されていくので、私がやっているような方法を参考にして、自分なりのLEDの点灯のさせ方を考えておくのがいいと思います。

(PR)写真の左側8個はAmazonでセットで購入した下のLEDで、3mmと5mmの5色がセットになっています。

|

|

サムコス 発光ダイオード 透明LEDダイオード 3mm 5mm 円型頭部 高輝度 電子部品ライト 赤/青/黄/緑/白 5色 収納ケース付 200個入 新品価格 |

![]()

LEDはフィラメント豆電球の50分の1の消費電流

かつてはパイロットランプには豆電球が使われていましたが、それらはほとんどLEDに変わりました。

手元にあった豆電球(3.8V 0.4A)を 3V で点灯させて、その時の電流を実測したところ、 0.25A の電流 が流れていました。

高輝度LEDは 5mA程度 の微小電流で、明るさはLEDが勝っていますし、切れて使えなくなることも考えないでいいのですから。

1/50 の消費電流で高性能です。

その豆電球の電圧を少し下げて 2.5V で点灯させてみると、かなり暗くななってしまいますし、その時に流れている電流は 0.23A(実測)とそんなに変わらないので、LEDの性能の高さと省エネ効果はすごいことがわかりますね。

LEDの順電圧は製品によって異なっている

順電圧というのは、LEDを点灯させるための電圧で、これは、LEDが点灯するときに電流により光って、電圧降下していることになります。

つまり、LEDは、2Vや3Vの電圧降下をさせながら発光しています。

LEDは1mAの極少電流でも、電流が流れると発光し、電圧が増えると電流量増えて明るく点灯するします。

点灯する電圧や電流の関係は、LEDの色や製造するメーカーによって、また、発光中の電流でも少し異なるのですが、実用的に問題になるほどの違いではありません。

明るさを変えて点灯したい場合は、それぞれのLEDの特性に沿って電圧と電流を決めるといいのですが、そんなに厳密なことは考える必要はないようで、一般的には仕様上限の 15mA を超えた電流で使用すると早期に劣化するので、それ以下の電流量で点灯させれば「明るく発光」してくれます。

LEDの電圧と電流特性

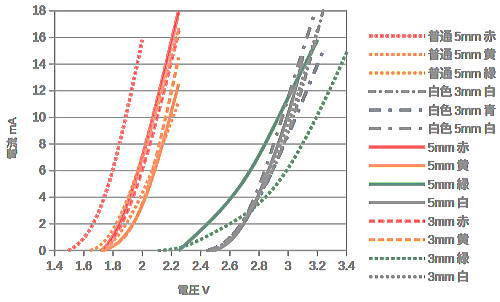

下のグラフは、いろいろなLED14個の電圧と電流の関係を調べたものです。

これは、抵抗を使わずに電源を直結してその電圧と光っているときの電流量を測定しています。

一番左の線を例に見ると、LEDにかかる電圧が1.5Vを超えると光り始め、2Vになると、許容量を超えた電流がながれてしまうのですが、ともかく、「光り始める電圧」以上の電源が必要になるということです。

また、グラフで分かるように、2V程度で発光するグループと3V程度で発光するグループに分かれているので、2Vのものを3Vのものに取り違えると、LEDを焼損させるので、15mA以下で使うことを心掛ける … ということを頭に入れておいてください。

高輝度タイプは5mA程度の電流で充分に明るい

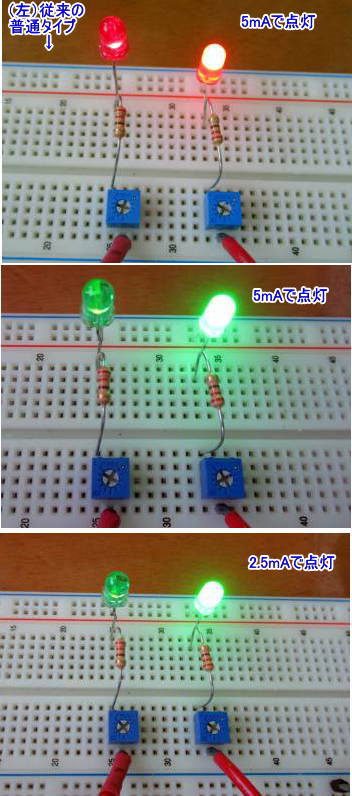

高輝度タイプのLEDを10mAで点灯させてみると、従来の普通タイプのLEDに比べると、用途によっては明るすぎるかもしれません。

それもあって、LEDの最高の明るさを求める場合は別にして、高輝度タイプのLEDを普通に点灯させる場合の基準の電流量は、ここでは「5mA程度」と考えて実験などをしていくことにします。

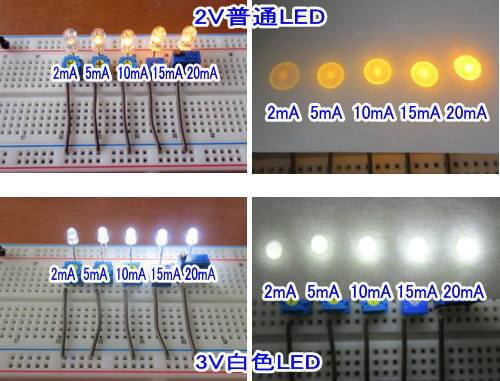

【参考】今までの2V普通タイプのLEDはそんなに明るくないので、10~15mA程度で使用することが多かったのですが、下の写真のように点灯してみると、高輝度タイプは3~5mA程度でも十分に明るいことがわかります。

この写真のように、従来の普通タイプでは明るさはそんなに明るくないようですが、砲弾の正面がレンズになっているものが多いので、使い勝手は悪くはありません。

このように、高輝度タイプは、LEDの色や種類で輝度や見え方は変わるものの、5mAの電流でも充分に明るいということがわかります。

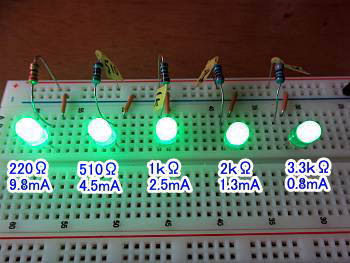

抵抗値を変えたときの明るさ

200Ω程度の抵抗器を使った場合が明るく輝く状態ですので、輝度を下げる場合はつなぐ抵抗値を増やします。

このように、抵抗値を増やすと暗くなっていきます。

写真のように、1mA程度の電流でも従来の普通LEDに比べるとはるかに明るいですから、今までのように、ともかく、とりあえず 200~220Ωの抵抗をつけて点灯させるというやり方よりも、 500~1000Ω程度を常用するなど、自分なりのやり方をする方法もいいかもしれません。

家庭用のLED照明ランプなどのLEDは、5mA程度の電流で使用されていることから、そんなにたくさんの電流でなくても充分に明るい … ということですね。

写真のLEDは3Vタイプのものですが、これを参考に、ともかく、点灯させるだけでいいのであれば、自分で抵抗値を覚えておいて使えばいいですね。

LEDに流れる電流を増やしてもそれほど明るくはならない

LEDは電流を多く流しても、そんなに明るくなりません。

従来の普通タイプは15mA以下で使うようにするのが標準で、砲弾の先がレンズになっているので、うまく使うと問題なく使えます。

また、高輝度タイプであれば、3~5mA程度の少ない電流量でも充分な明るさがあって、ほとんどの用途に使えます。 だから、長く使おうという通常の使い方では、むやみに電流量を上げて使わないのが賢明です。

高輝度タイプは3mAの電流でも、普通タイプ15mAで点灯させているよりも明るいのですが、普通タイプのLEDは先端がレンズになっているものが多いので、真上からでは、明るく見えます。

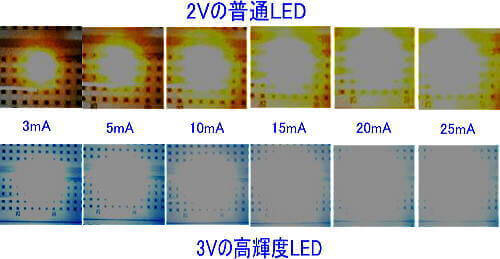

LEDに電流を多く流すと、確かに明るくなります

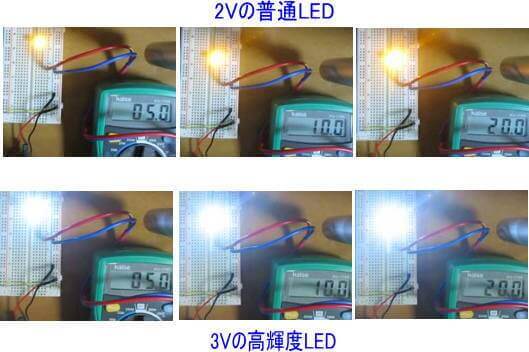

まず、2Vタイプと3VタイプのLEDに流れる電流を変えて、その時の明るさの様子を写真にとりました。

一般的な仕様では、2Vの普通タイプは20mA、3Vの高輝度タイプは30mAまでの仕様が多いのですが、15mA以下で使うようにして、短寿命にならないようにするのが無難です。

写真のように、LEDに流れる電流を 5→10→20mA と変えると、2Vタイプは10mA、3Vタイプは5mAで十分に明るいですし、5mAから4倍の20mAにしても4倍の明るさではなっていません。

さらに、下の実験では、流れる電流が増えるにつれて明るくなっているのですが、LEDの寿命を考えると、できるだけ小さな電流で使うことがいいでしょう。

もっと明るくしたいのなら、多数個のLEDを使うようにすればいいことで、早期に焼損することを考えると、無理な使い方をしないのが無難です。

LEDの電流値と明るさの関係を追加して調べました

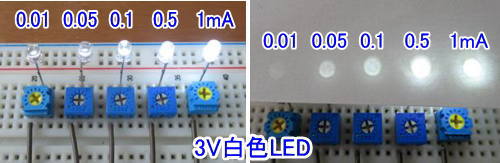

LEDは流れる電流量で明るさが変わりますので、下のように、ブレッドボードにLEDと半固定抵抗を使って、電流量と光の明るさを比較してみました。

右側の写真は、明るさの違いがわかりやすいように、薄い紙を通して真上から光り方を見ています。

このように、普通タイプでも高輝度タイプでも、電流を増やせば明るくなるのですが、2Vタイプでは10~15mA程度が、また、高輝度タイプでは5~10mAで十分な明るさがあることがわかります。

電流が2倍になっても、2倍明るいというものでもない点を見ておいてください。

LEDは微小な電流でも点灯しています

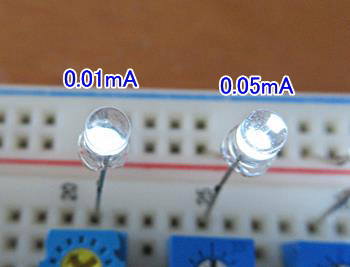

逆に、さらに、もっと小さな電流で点灯させてその様子を見ました。

このように、0.01mA(10マイクロアンペア)でも点灯しています。しかし、もちろん明るくはありませんが … 。

以上、いろいろと実験しましたが、ともかく、LEDは寿命を考えて、電流を流しすぎないように使うようにしましょう。