R7年5月現在、秋月電子さんで販売されていたローソクIC類は完売して欠品になっています。代替え品では、明るさが変わる「キャンドルLED OSR5MK5A31A(5個80円)」が販売されていますので参考に。

ろーそくIC を使ってみましょう

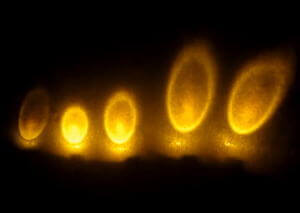

ローソクの炎のように、ゆらゆら光るLEDを見ることがあると思います。

これは「ローソクIC」と呼ばれるものでLEDの光を加工しています。 LED自体の中にその機能が組み込まれたLED]もありますが、ここでは、ローソクICを使って、炎のゆらぎをLEDで再現する方法を試してみます。

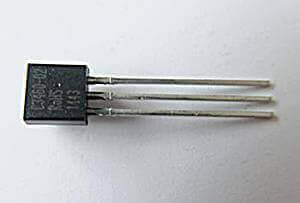

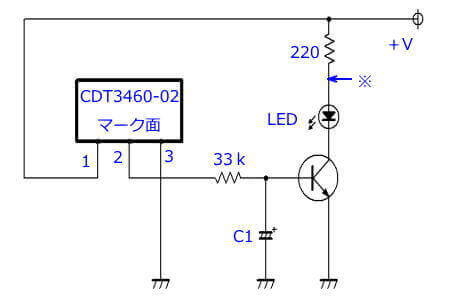

ここでは CDT社のIC「CDT3460」を使用して、ローソクの炎のゆらぎの様子を紹介します。

安価なICで、大きさも2SC1815などのバイポーラトランジスタと同じ形です。何かの使い方を試してみるのも面白いでしょう。

ろーそくIC CDT3460

ろーそくIC CDT3460

DCT3460のデータシートには、「発振器を備えたLED用のろーそくのシュミレート点滅用」と書いてあります。

同様のオプトサプライ社のOSCDIC6441の製品は、「ランダム点滅」とあって、両方とも、外付けのLEDを制御して、揺らいでいる光を表現するためのICのようです。接続方法も簡単です。

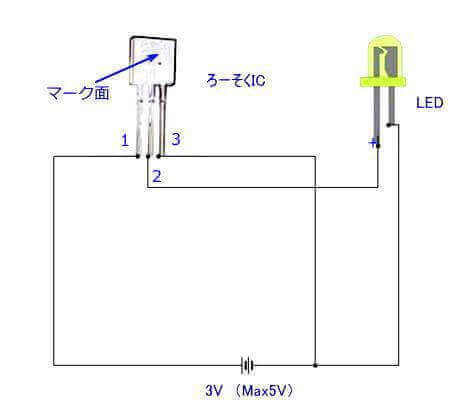

使い方の例

使い方の例

(参考)WEBで「キャンドルLED」で検索すると、オプトサプライ社から、ICが不要で単体で”ゆらめく光のLED(正式名は知りません)”なども販売されています。

このキャンドル機能が組み込まれたLEDは、通常のLEDと同じように単体で使えて安価ですので、あえてここに紹介するICとLEDを組み合わせて使う必要もないかもしれないのですが、逆にここでは、「なにか他の使いみちがないかなぁ … 」という見方をして、このローソクICの使い方を見ていこうと思います。

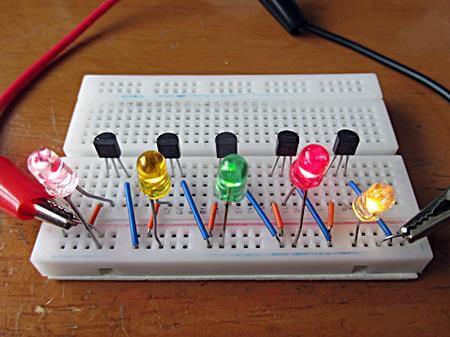

ろーそくIC CDT3460

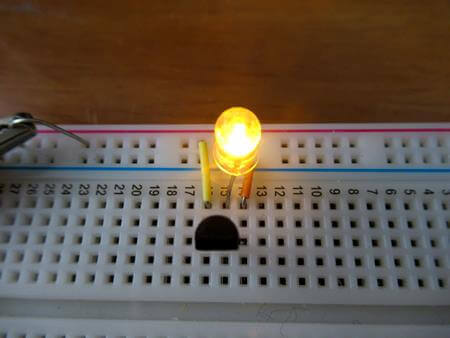

これを用いて、まず、手元にあった各色のLEDを独立して光らせてみました。

普通のLEDを接続してみても、このように、加える電圧を変えると見え方が変わるので、ろーそくの炎を再現するという方法以外に、何かの使い方を考えると、結構面白いかもしれません。

本来は「ろーそく」用ですので、それらしい感じに近づけるためには、上の5色のような派手なLEDは不向きです。 ローソク感を出すためには、オレンジ系で乳白色のLEDなどが良さそうです。

ここでは、手持ちの黄色LEDを使って、ゆらぎの様子を動画に撮りましたので、その様子を御覧ください。

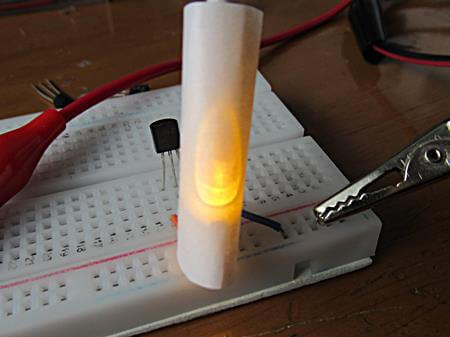

ここでは炎の感じを出すために、LEDにティシュペーパーをかぶせて撮影しています。色々工夫すると、ローソク効果を演出できますので、いろいろな演出をやってみてください。

ローソクらしく見えるためには、裸のままのLEDではなくて、シェード(覆い・かさ)を工夫すると、「ろーそく」らしくなります。

このように、上の写真は、白い紙を巻いたものを上から被せただけですが、雰囲気がガラッと変わります。

「電子ろうそく」などの名称でWEB検索をすると、神仏具として販売されているものもたくさんありますし、それらはやはりそれなりに、様々な「上手な工夫」がされているようです。

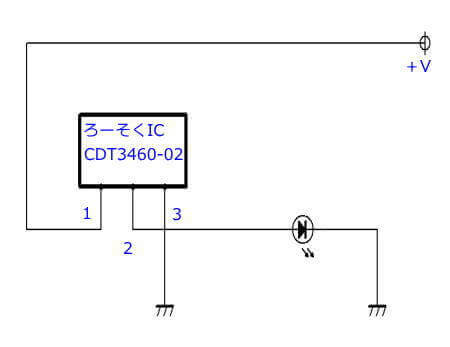

使い方は簡単です。もう一度紹介します

最も簡単に使うには、この回路図のように外付け部品なしで直結して使います。

加える電圧はMax5Vです。 そこで、規定以下の電圧を加えて、2番の端子で、LEDに流れる電流電圧を測定しました。

2番端子での電流と電圧

2番端子での電流と電圧

この結果では、4Vではかなり明るすぎる感じなので、3V前後で使うのが良さそうですね。

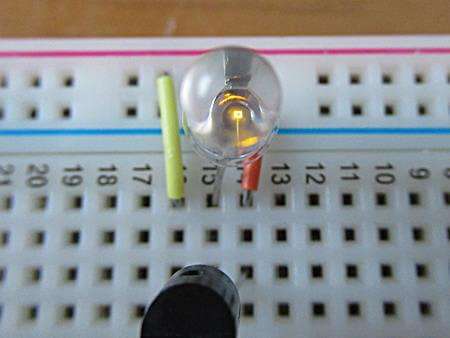

電源電圧が1.5Vでは点灯しません。 1.6Vでようやく点灯する・・・という感じですので、乾電池1本では、新品時の電圧は1.6Vですが、電圧が下がって、1.5V程度になると、下の写真のように、充分に明るく点灯しない場合がありそうです。

1.5Vでの点灯状態

1.5Vでの点灯状態

このICを使った点灯の様子は、たしかに「風が吹いた時のろうそくの状態」を再現しているようですが、WEBに記事を書いている方の中に「デジタル的な光だ・・・」と表現されておられる方がおられたように、何か、「カドカドした」感じは否めません。

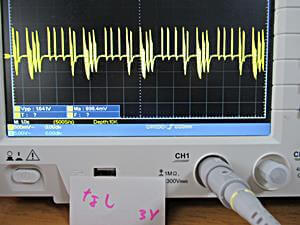

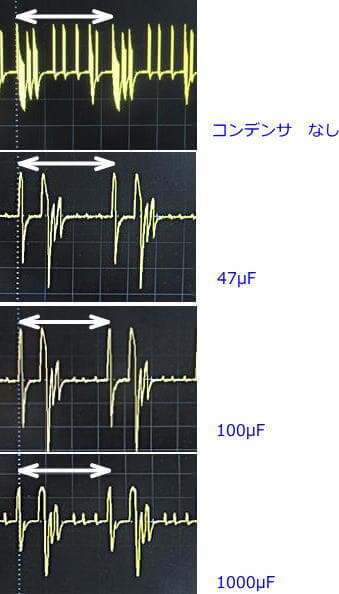

そこで、上の直結での点灯ではなく、データシートにある、もう一つの回路図をアレンジして、それにコンデンサを加えて「なめらかに」なるかどうかを試してみました。

電源電圧を3Vにして、C1のコンデンサをなし~1000μFを取り付けて、※印の位置で、オシロスコープで波形をみました。

コンデンサを付けると、トゲトゲしい感じは若干少なくなっている感じですが、点滅周期は同じです。

さらに、コンデンサ容量を大きくしたのですが、波形は大きく変わっていません。

コンデンサーによって、なんとなくなめらかになった感じもしますが、どうも、これは、「好みの問題」と言える程度のようです。

ユーチューブに、炎をそれらしく見えるように、紙を間に入れたうえで、コンデンサなしと100μFのときの様子を動画に撮ってあげていますので御覧いただけます。

このローソクICは安価なものですので、難しく考えないで、ボタン電池3VでLEDを組み込んで、竹灯篭のようなものを作って、玄関やアプローチを「ほんのり」と照らすというのもおもしろいでしょう。

こんなイメージは?

こんなイメージは?

電子工作においては、LEDは無限の楽しみ方があります。 調光器やドライバーモジュールなどを使って、いろいろな光の演出なども面白そうです。

また、オシロスコープの波形を見ると、発振回路を組み合わせれば、LEDにオリジナルな揺らぎを加えることができそうですので、挑戦してみるのも面白いでしょう。

電子工作で使う部品類は、安価ですので、アイデアが浮かべば、ともかくなんでもやってみることができますし、それで、結構楽しめます。ぜひ、面白いアイデアがあれば、試してみてください。

→次の記事では、DCモーターを使います

→ INDEX(目次)のページへ その他の電子工作へのヒントに

Page Top▲