音楽を奏でるIC部品を使ってみませんか

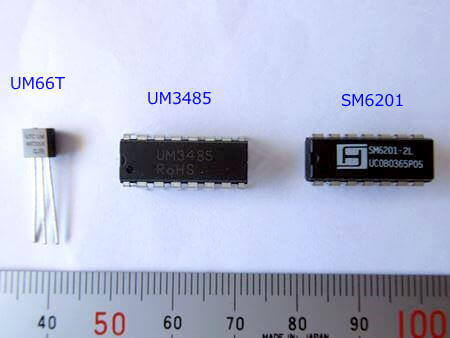

ここではメロディーICとよばれるもののうち、「UM66T」と「SM6201」「UM3485」という3つのICを紹介します。

これらは、電子音の音楽を内蔵しているICで、いくつかの外付けの部品を取り付けるだけで音楽を奏でることができます。

内蔵されている音楽や音は聞き覚えがあり、しばしば耳にしますので、これらのICはいろいろな場面で使われているようです。

曲は固定したものですが、何よりも安価なので使いやすいでしょう。

メロディーIC 「UM66T」

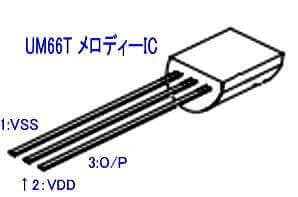

このICは、2SC1815バイポーラトランジスタのような外観です。

これを使って、圧電スピーカーから音を出すようにすると、外付けの部品がなくても結構聞こえる音量で音楽を奏でてくれます。

グリーティングカードを開くと「ハッピーバースデー」のメロディーが流れるものをよく見かけますが、まさにそれで、コンパクトにまとめることができる使い方にはぴったりです。

ここで紹介するのは、UST社の「UM66T」シリーズで、5曲組(ICは5個)の部品として秋月電子さんなどでも販売されており、ICの1つの価格が30円程度という安価なものです。(各曲ごとに別個に販売されているようです)

ここでは、データシートに掲載された回路で発音する様子を見て、なにかに応用できるかどうか・・・などを見ていきましょう。

データシートの基本回路で試してみます

特に気をつかうところもない回路ですから、データシートの回路図に沿って動作状況を見てみます。

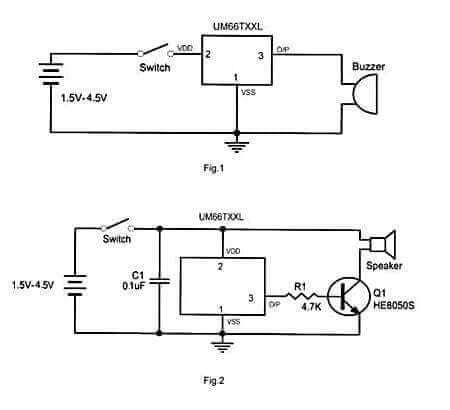

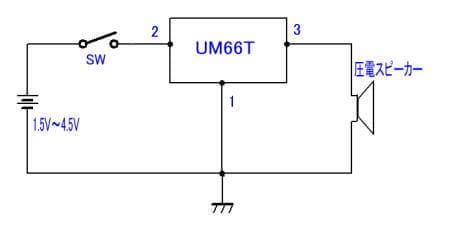

データシートには下図のように、「Buzzerブザー」と「Speakerスピーカー」の回路が示されています。

(データシートの回路図)

(データシートの回路図)

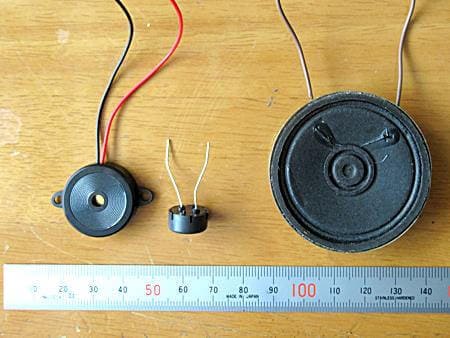

ここでは圧電スピーカー2種と小さな8Ωのダイナミックスピーカで音の出方を見てみます。

圧電スピーカー(圧電サウンダー)はいずれも一つ50円程度です。 また、右のインピーダンスが8Ωのダイナミックスピーカも100円程度の安価なもので、サイズも様々なものが販売されています。

圧電スピーカーで音を出すと・・・

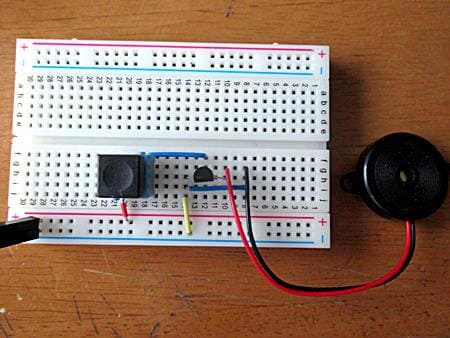

この回路図でブレッドボードに回路を組みました。 これはデータシートにある非常にシンプルな回路をそのまま使っています。

電池の使用を意図しているようで、1.5~4.5Vの電源電圧であることに注意します。

ここでは、電圧を変えた時の様子を見るために、可変の定電圧電源を用いていますが、今までこのHPで常用しているUSB充電器を改良した5Vの電源では、仕様の上限の4.5Vを超えますので、電圧を下げないと、そのままでは使用できません。

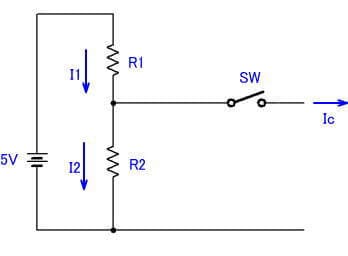

もしも、5Vの電源を使うとすると、抵抗を利用して、分圧して取り出す方法を覚えておくと便利です。(乾電池2個のように、4.5V以下の電源であれば問題なく、そのまま使うことができます)

データシートには、メロディーICに流れる電流Icは 60μA以下 と指示されていますので、「R1+R2」は オームの法則の R=E/I から 5/0.00006≒83kΩ 以上の値にすればいいことがわかります。

5Vから4Vの電圧wp取り出そうとする場合は、わかりやすいように 全抵抗(R1+R2)を100kΩとすると、R1で1V、R2で4Vの電圧降下になるようにしようとすれば、1/5と4/5に分配すればいいので、20kΩと80kΩにすればいいことになります。

もちろん、きっちりの値の抵抗器は市販されていません。 そのため、その対策としては、流れる電流も少ないので、R2に100kΩの可変抵抗(半固定抵抗)を使って 4V になるように電圧を測って調整するのが実用的かもしれません。

もしも電流が大きければ、熱が発生するので、別の方法を考えないといけませんし、抵抗器の大きさも確認する必要があります。

ここでは60μAで20kΩなので、P=I2R から、7mW程度の電力なので、1/8W型の小さな抵抗でも問題なさそうです。

さて、この回路をブレッドボードに組んでみましょう。

シンプルな回路です。 SWを押している間だけ音楽が流れます。

20mm振動スピーカでは5m程度離れても聞こえる程度の音ですが、13mmの振動スピーカにすると、1m程度離れると聞こえにくくなる程度の小さな音しか出ません。

つまり、大きい音がほしいのなら、よく鳴る振動スピーカを選べばいいですし、グリーティングカードから音が流れる場合は薄くてコンパクトな振動サウンダーを用いるといいでしょう。

1mm以下の厚さで、外装のないサウンダーも市販されていますので、用途を考えて組み込むといいでしょう。

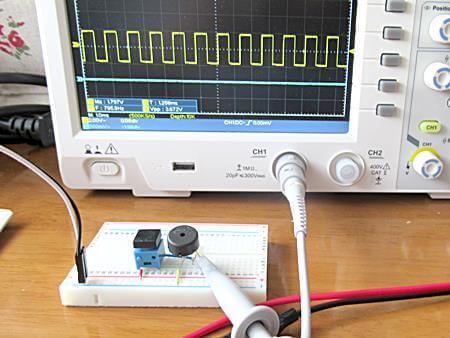

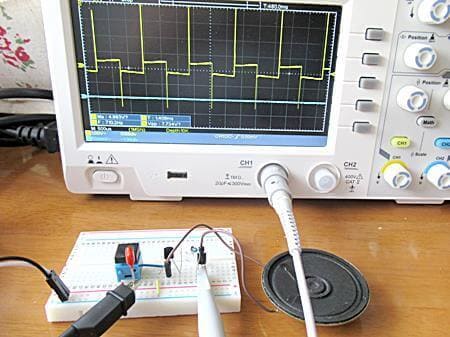

出力の波形を見ると、次のように方形波が出力されており、その周期(周波数)を変えることで音程とタイミング(スピード)を取っているようです。

写真は、「エリーゼのために」の1フレーズ最終音の波形ですが、約800Hz程度の、聞きやすい周波数帯の音になっています。

次に、供給する電圧を変えてみます

仕様には1.5-4.5V となっています。

乾電池2個やボタン電池3Vを使うことを想定して設計されているようですから、この供給電圧の違いで音がどのように変化するのかをみてみますと、電圧の高いほうが音程やピッチが安定するようです。

2V以下になると、少し音量が低下し、音が低音側に移動し、さらに、音の速度が低下しだします。

そして、1V程度までは音が小さくなっていって、それ以下では音が出ません。3V以上の高めの電圧で使うようにするのが良さそうです。

音を大きくしたいならスピーカーを使います

大きい直径の振動スピーカーでも実用になりますが、スピーカーを使えば、もっと大きな音が出ます。

スピーカを動かすためにはバイポータトランジスタで電力増幅をします。

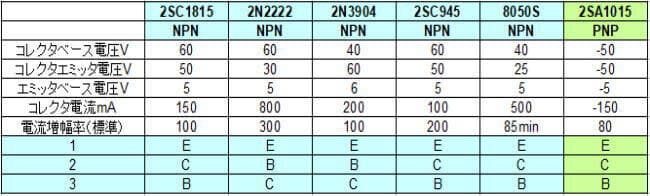

データシートの回路では見慣れないトランジスタが使われていますが、特にこだわることはありません。

この表の数値を見ると、NPNのバイポーラトランジスタであれば、小電力増幅では、ほとんど、どの型番を用いても大差ないと考えてもいいことがわかります。

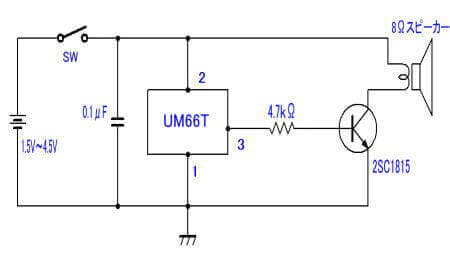

ここでは、おなじみの2SC1815を使って、下のような回路にしました。

これで音をだしてみると結構大きな音で、洋間4畳のドアを締めた外側でも音が聞こえるくらいの大きな音が出ています。

玄関ドアーを開けると音が鳴る・・・という用途でも充分な音量です。

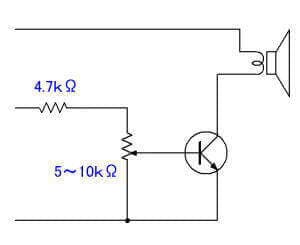

逆に、音が大きいようなら次のように、可変抵抗を入れて音の大きさを調整するといいでしょう。

振動スピーカの場合と同様で、スピーカーの場合でも、音を聞いて良し悪しをみると、電圧は高い4-4.5Vのほうが安定して、いい感じに聞こえます。

ちなみに、スピーカを鳴らした時の出力波形は、下のように、かなりノイズのようなものが混ざっています。 そして、その時のスピーカに流れる電流は24mA程度でした。

このように波形が乱れる原因については確かめていませんが、この波形の音楽の状態を耳で聞いていても、特に不快感はありません。

このICに組み込まれた音楽は、きっと、誰もが、何回か聞いて知っている「電子音の曲」です。

決して「心地よい」音楽とは言えませんが、簡単な音作りですので、この程度のものだと割り切らないといけません。

何よりも、安価でできる回路ですので、一度、作って、そして音を聞いてみてください。 聞いてみると、このICは、いろいろなところで使われていることに驚くはずです。

ハッピーバースデイ、エリーゼのために・・・など5曲のICがあるようですが、この2曲の他の3曲は、音程や旋律の仕上がり良くない粗悪品の感じがします。

もちろん、これはあくまで個人的な見方ですので、5曲セットを購入しても安価ですので、ぜひ自分で聞いて確かめてみてください。

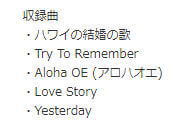

次に、オルゴールIC「SM6201」を紹介します。

オルゴールIC SM6201-02

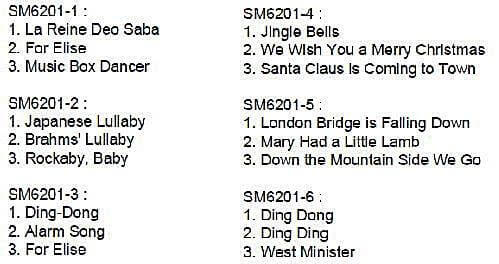

このICは、秋月電子さんのHPを見ていて、過去に何気なく買っていたもので、製造元の三合微科さんでは6種類のものを製造しており、私が購入したのは、SM6201-02です。

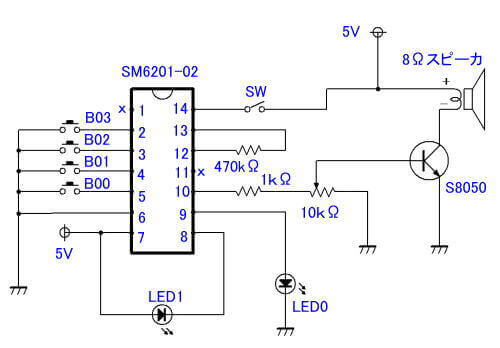

秋月電子さんのリンクからデータシートをダウンロードすると、2つの回路図が掲載されており、その簡単な方の回路図は次のものでした。

電源電圧は2.4-5V となっています。

データシートの推奨回路図

データシートの推奨回路図

よくわからない部分があり、この通りの部品が手元にないので、ありあわせの部品を使うこともあって、次の回路のようにアレンジして、ブレッドボードに組みました。

この回路図で説明します。

ここではたまたま、電力増幅用トランジスタ S8050 が手元にあったので同型番を使いましたが、NPNの電力増幅用であれば2SA1815などの適当なものを使っても問題ありません。

ピン1とピン11はフリーにして、何もつなぎません。 この、ピン1のM0は、なんの動作をさせるものかがわかりませんでしたので使いませんでした。

どれか1つのスイッチを押すと曲が流れます

B01~B03のスイッチのどれか1つを押すと、曲を1回だけ演奏して停止します。 B00は、各曲を順番に1曲だけ演奏して停止します。

14ピン近くのSWをONにすると、エンドレスに3曲が順番に演奏されます。

LED0は電源を入れると点灯します。 LED1は、曲が演奏されるのに合わせて点滅します。

曲調(スピード)は 12ピン・13ピン の抵抗で変えることができます。 ここでは470kΩと書いていますが、抵抗値を大きくすると、曲のスピードが遅くなります。

なお、推奨の回路図では音が大きすぎたので、私の書いた回路図では、10kΩの半固定抵抗を入れて、音を小さくできるようにしています。

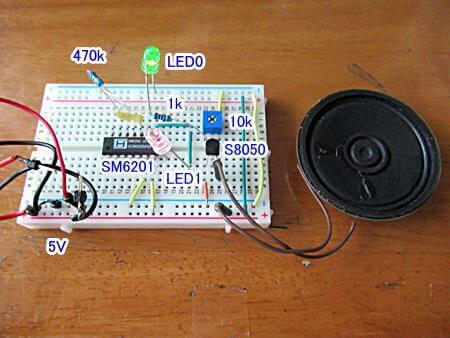

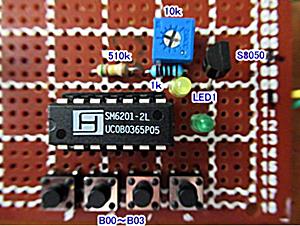

ブレッドボードに組んでみると、こんな感じです

このICは、MOS-ICなので、静電気破壊しやすいので、ICに触れる場合は、体の静電気を除去するように注意してください。

私の静電気対策のやり方ですが・・・

手を広げて「ぱぁ」にして、壁に手を密着して、3秒間待つだけ・・・ですが、これで、問題を起こしたことがないので、何よりも、「注意していること」が大事でしょう。

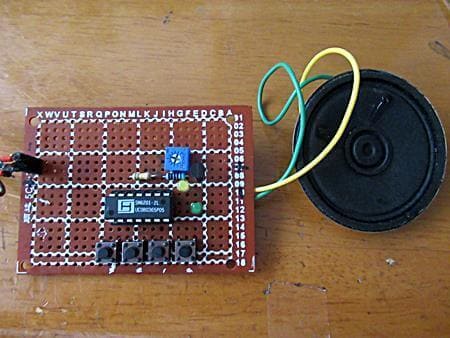

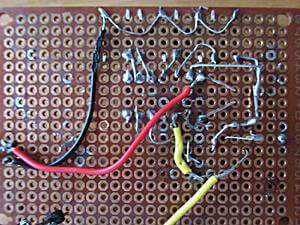

ユニバーサル基板に組んでみました

次にこれを、ユニバーサル基板に組んで見たのですが、ブレッドボードと違って、裏向きの配線になるので、これが結構わかりにくく、さらに、思っていたよりも配線が入り組んでしまいました。

これはまたこれで面白いのですが、こういうことをやってみると、ブレッドボードは上手く考えられているものだと感心します。

なお、ここでは、連続演奏のための「SW」はつけていません。

これを組み立ててから音を出してみたところ、上で見た UM-66T と同様に、単調な電子音ですので、あまり心地よい音ではありません。

そしてこのICの曲も、「しばしば耳にする音」ですので、少しですが、親しみは感じます。

もちろん、音楽性もありませんし、「こんな程度のもの」ですが、これを使って、何かの拍子に音を出す「サプライズ」のような用途にも使えそうですね。

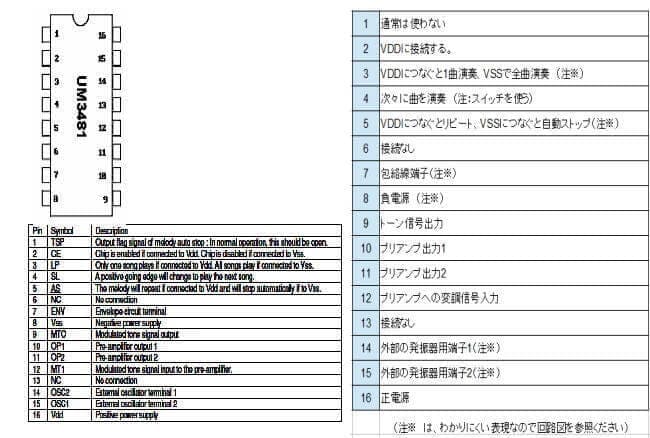

ここでは、さらに、もう一つのミュージックIC「UM3485」を紹介します。

5曲入りのミュージックIC「UM3485」

このICはBowin Microelectronicsというところが製造しているICで、UM3481(8曲入り)、UM3482(12曲入り)の姉妹品があり、このUM3485は最も安価な5曲入りの16ピンのICです。(他の型番も形状や使い方は同じです)

このICは、1.5V仕様で、乾電池1個で使えるように考えられている感じです。

データシートは英語で書かれていますので、日本語に直してみました。

私の適当な和訳ですので、データシートの英文もあわせて参照してください。

データシートにはピンのつなぎ方を変えると曲の順序が変わるような内容が書かれていますが、掲載の回路図には、①5曲が連続的に演奏され、スイッチを押すと曲が変わって演奏を開始する ②スイッチを押すと、1曲演奏されて止まる ・・・ という内容や、比較的部品数の少ない回路図が紹介されていますので、これに沿って音や状態をみてみましょう。

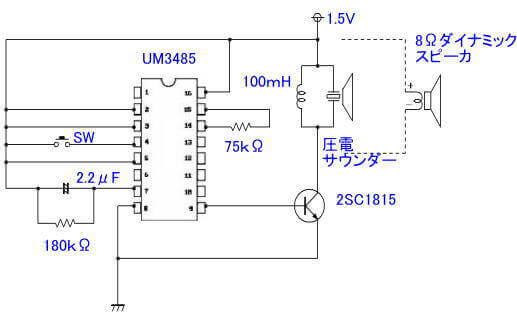

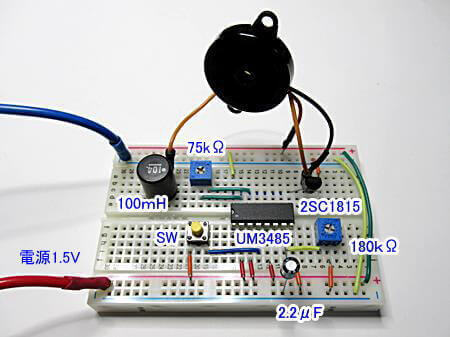

回路図の一部をアレンジして音を確認しました

データシートには「A13と8550」というトランジスタを使った図になっており、75kΩや180kΩという特殊な数値の抵抗値が書かれていますが、ここでは、トランジスタは常時使っているNPNの2SC1815とPNPの2SA1015を使い、抵抗器は半固定抵抗を使ってあらかじめ指定の抵抗値に設定して使っています。

今回確かめる回路図は、①連続で曲が演奏され、SW(スイッチ)を押すと別の曲に変わる回路 と ②1曲ずつ演奏して止まる回路・・・というものです。

手持ちの抵抗器がなかったので、図中の75kΩは100kΩの、180kΩには500kΩの半固定抵抗を使って、あらかじめ75kと180kに調整しておきました。

①連続演奏し、スイッチを押すと曲が変わって連続演奏する

【①回路】

【①回路】

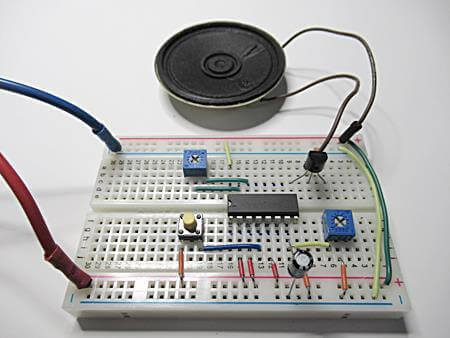

圧電サウンダーを8Ωスピーカーに変えた場合

この回路では、電源電圧1.5Vを加えると、すぐに曲が始まります。

最初の曲が繰り返し演奏されて、SWを押すと次の曲が連続して演奏されます。

電源電圧や抵抗値などを変えるとどうなるかをみてみました

電源電圧を3Vまで徐々に上げると、曲のスピードが若干早くなり、音の大きさも若干大きくなります。

逆に電圧を低くすると、0.8V程度までは曲が流れます。 しかし、1V以下になると、不明瞭な曲で変な音になってしまいます。 やはり1.5-2V程度が良さそうです。(乾電池1本の仕様を考えて設計されているのでしょう)

75kΩの抵抗値を大きくすると曲のスピードが遅くなります。 特に正確に、75kΩにしなくてもいいようです。

また、180kΩや2.2μFについても、値を変えてみましたが、特に音が変わることもありませんでした。

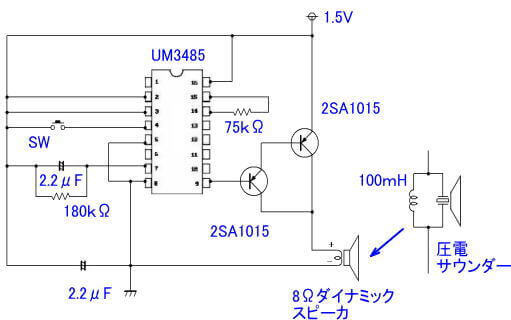

②1曲ずつ演奏して止まる回路

【②回路】

【②回路】

PNPトランジスタなので、2SA1015を使っています。 そして、これについても、スピーカと圧電サウンダーについてブレッドボードに回路を組みました。

写真は圧電サウンダーを使った場合のものですが、音が小さくて、よくありません。

100mHを抵抗に変えたり、電源電圧などを変えてみたのですが、音の大きさは小さいままです。

ただ、この回路のままでサウンダーを8Ωスピーカーにした場合は、上の①の回路よりも音が大きくて、さらに音質も優れています。

一番音のいい状態は、8Ωスピーカで電源電圧を2Vにしたときでした。

この時、全体の消費電流は約50mA程度です。(1.5Vの場合は35mA程度)

これらの使い方を考えると・・・

乾電池やボタン電池3Vで作動できるので、引き出しやドアを開けた時の注意喚起音などに使えそうです。

機械的なドア用のリミットスイッチを使ったり、磁気を利用したセンサーなどを組み合わせると、非接触で曲のON-OFFもできそうですね。

たとえば、こちらで紹介した磁石のN-S極で切り替わる「ホール素子」やこちらで紹介した「リードスイッチ」などを使って、非接触でドアの開閉で音楽が鳴り出すようにするのも面白いかもしれません。

また、転倒スイッチ(傾けるとスイッチが入る)や振動スイッチ(振動させるとスイッチが入る)などを使うと、組み込んだ品物を動かすとスイッチが入って曲が鳴るなども面白いと思います。

さて、どのICがいいかと聞かれると・・・?

ここでは3種類のメロディーICを紹介しました。

このうちで、「どれがいいのか」といえば、私は、圧電スピーカを使う、取り付け部品なしで使えるUM66T がおすすめです。

さらに薄く仕上げるには、厚さが1mm以下の、パッケージのない圧電スピーカを用いると、さらに薄い製品に回路を仕込むことができますし、いろいろと工夫すると、かなりコンパクトにできます。

3種類の音については、極端に言えば、全てが「音楽性のない音」ですので、音質を求めるのも無理ですから、アイデアを巡らせて何か面白い仕掛けを考えるのも一案ですね。

以上、簡単にメロディーICを紹介させていただきましたが、往々にして、回路図やデータシート通りに作っても思ったように上手く行かないものもあるので、ともかく何でも、自分で回路作って動かしてみてください。 自分で動かしてみると、なにかに応用するイメージも出やすいと思います。

何らかのヒントにしていただければ幸いです。

Page Top▲