「イライラ棒」のアクションを考えましょう

自作のイライラ棒(こちらのページ)の続きの2ページ目の記事です。

移動棒が通路のアルミ線に触れると、音がでたり、LEDが光るようになりましたが、一瞬の音と光だけなので、「ゲーム感」が乏しいことから、ここでは、「失敗するとチャレンジが終わりになる」というような回路で、リレーを利用した自己保持回路を組み込んでみようと思います。

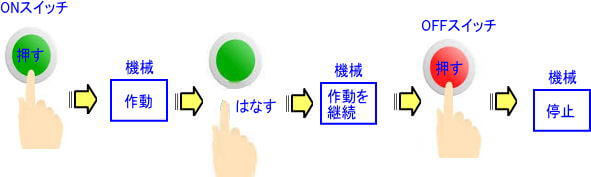

自己保持回路については、こちらの記事でも説明していますが、工作機械などを起動するために「押しボタン」の起動スイッチを押すと、機械が動き始めて、押しボタンから手を離しても機械は動き続け、それを止めるには、「停止スイッチ」を押して機械を止めまる・・・という動作をさせる回路が「自己保持回路」です。

イライラ棒の自己保持回路

上の図の動作を「イライラ棒」に当てはめると、「ONスイッチを押す」動作は、イライラ棒の移動棒が通路のアルミ線に接触する状況です。

そうすると、「ゲームオーバー」になり、「音がなり、LEDが点灯」し続ける・・・というような仕組みに変えてみようと思います。

そして、音や光を止めるのは「OFFスイッチを押す」のですが、この動作は、再スタートのための「リセットスイッチ」と考えることができます。

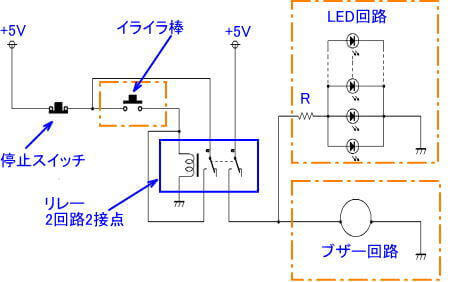

この方法は色々ありますが、一例は次のような回路です。

この回路図では、LEDは一つではなくて、少し派手にして、数10個点灯させて、少し派手にしようと思います。

自己保持回路を働かすには、2回路2接点のリレー(この回路では「5V用」)を1つ使えば可能です。

この図では、C接点のスイッチが2回路分ついており、コイルに電流が流れると、その両方のスイッチが切り替わるリレーを使います。

2回路のうちの片方で「自己保持状態」をつくり、もう片方のスイッチで、音や光のアクションをさせるのですが、ここでのアクションは小電力のものですので、LEDとブザーは並列につないで同時にアクションをしようと考えています。

それでは、これを組み立てて試運転するまでをみていくことにしましょう。

このゲームの一連の流れ

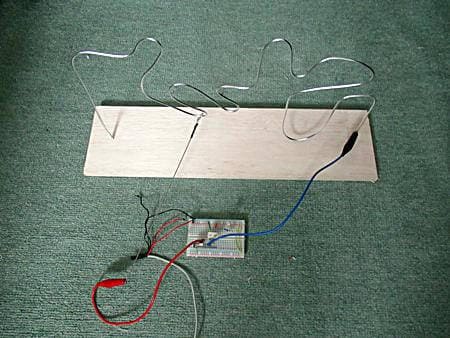

ゲームの方法は、まず、左端に移動棒を置いてスタートします。

そして、アルミ線に触れないように、左端から反対に移動棒を進めて、右端まで行けば「OK」です。

もしも途中で、うっかりアルミ線に触れてしまうと、スイッチがONになり、それによって、リレーのコイルに電流が流れて、リレー内のスイッチが切り替わって、ブザーが鳴りLEDが光ります。

その時、イライラ棒が接触後にアルミ線から離れても、すでに「自己保持回路」が働いていて、停止スイッチを押すまでは、LEDが点灯し、ブザーが鳴り続けます。

停止スイッチを押すと、リレーに流れる電流が遮断されて、もとの状態にリセットされます。

ブレッドボードにこの回路を組んでみましょう

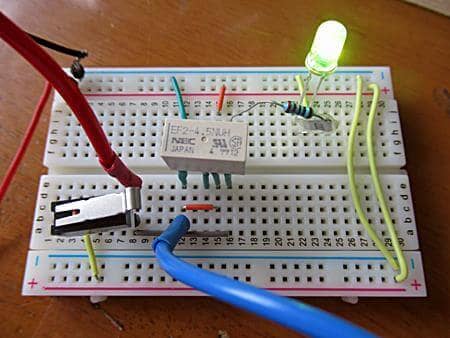

リレーは4.5V用のNECのEF2-4.5NUHというのが手元にあったので、それを使っています。

DC5V用で2回路のC接点がついているものであれば、どんなものでもいいです。 小電力用の小さなものは、100-200円程度で入手できます。

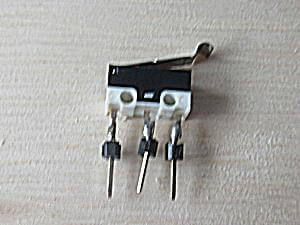

また、ここで用いている、リカバリー用のB接点スイッチ(押すと切れるスイッチ)も、適当なものがなかったので、上の写真のような、C接点(2接点)のものを使っています。

ここで使ったのはリレーやスイッチは、ブレッドボード専用ではなく、足が短いので、写真のように、ブレッドボードに取り付けるための足を継足して長くしています。

また、初回は試験的なもので「自己保持状態」を確認するだけですので、ブザーは取り付けないでLEDの点灯だけで動作確認しました。

さらに、リレーコイルのサージ電圧対策もしたほうがいいのですが、これらもやっていません。(この対策は、後で簡単に説明します)

イライラ棒部分は、このように、ワニ口クリップで移動棒と通路(アルミ線)につなぎました。

注意する点としては、リレーのコイルに加える電圧は極性があります。動作を確認してから結線するといいでしょう。(もしも接続が逆になっているとON-OFF動作をしません)

また、リレーのC接点についても、データシートには表示されていますが、私自身も、しばしば接続方法を間違うことも多いので、事前にテスターなどで動作状況を見ておいて、印をつけておくと、組み付ける時に便利です。

私が試しに、このイライラ棒ゲームをやってみると、アルミ線に触れないで最後まで移動棒を進めるのは至難の業で、いつも1/3程度のところで、アルミ線に触れてスイッチが入ってしまいます。

クリアするには、少し練習が必要です。

また、軽くアルミ線に触れる程度では、リレーを作動させるだけの電流が流れないので、スイッチが入らない場合もありますが、感度が良すぎると、クリアが難しいので、今のところは、そのままにしています。

アルミ線を磨くと感度が上がりますし、それでもダメなら、電子的な回路を考えれいいでしょう。

LED用の電流制限抵抗は、電源電圧5VでLED1個ですので、ここでは、200~220Ωでいいでしょう。LEDは派手なほうがいいので、写真の2V用ではなく、3Vの高輝度タイプがいいでしょう。

今回のブレッドボードのテストでは、ワニ口クリップで移動棒をつないでいますが、本番用では、細長いコードで移動棒を固定しようと思うので、事前に、銅線とステンレス線のはんだ付けができるかどうかをテストしました。

普通は銅線とステンレスのはんだ接合は、強酸性のフラックスを使うと問題ないのですが、ハンダゴテの温度調節を400℃程度の高めにして、実用的な程度の接合ができましたが、異金属の接合はうまくいかないことが多いので、導線とステンレス線をはんだ付けしたい場合は、事前に確認しておくのが無難でしょう。

もしも、はんだ付けが難しそうなら、下のようなスリーブで締め付ける・・・などで対策するのも一つの方法です。

単調なブザー音とLEDの点灯だけでは少しさみしい・・・

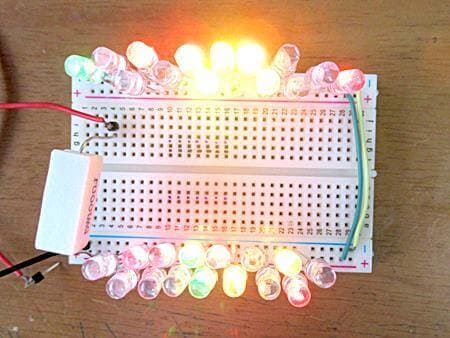

そこで、「7色点滅LED」を30個の同時点灯をさせることにしましょう。(このLEDは高輝度タイプです)

この7色点滅LEDは、様々な色に変色して点滅するすぐれもので、100個単位で購入すると1つが10円以下で、いろいろなことに用いると結構楽しめます。(こちらに記事)

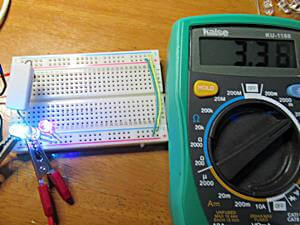

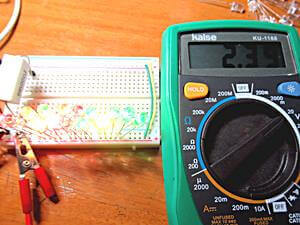

電流計算をして、抵抗値を決めます。 このLEDは3Vの順電圧で、1個あたり20mAの電流が流れるとすると、抵抗値は (5V-3V)/0.02A から 100Ωの抵抗を使えばいいことになります。

並列につなぐので、0.02Ax30個=0.6A x3V=1.8W となり、小さな抵抗器では発熱して危険なので、100Ω5Wのセメント抵抗を用いて、ブレッドボードに取り付けて、これを点灯させてみましょう。

30個を点灯させた状態ですが、驚愕するほどの派手さではありません。

ですが・・・何か色が変な感じです???

数を少なくしたときと比較してみると・・・・色の感じが何か違うようです。

そこで、LEDの数を1つから徐々に数を増やして見ていくと、徐々に青色が減少して、赤色がかってきていることに気づきます。 ちなみに、電圧降下の状態を確認すると、LEDを並列にしていても、下のように、電圧が低下しているようで、LEDの数が多くなると青色系が次第に発色しなくなっていくようです。

5Vの電圧を、定電圧電源を用いて、加える電圧を6.5V程度に上げると青色が見え始めますし、4V以下になれば、赤色しか発色しないことがわかりました。

このLEDの使用の詳細がよくわからないので、正しい対策の方法はわかりませんが、流れる電流値が多くなると、電圧が下がるという例は、しばしば遭遇します。

この場合は、電圧を6.5V以上に上げても、LEDがぶっ飛ぶことはないと思いますが、危険なことはやめて、ここではこれ以上深入りしないでおきます。

このような場合には、LED回路をテスターで電流を測ってみると、うまく測れないので、定電圧電源の電流計で電流量を確認すると、LED1個では20mA程度の電流が流れているのですが、30個を6.5Vで点灯させても60mA以下と、思ったような電流が流れていないことがわかります。

つまり、写真でもわかるように、このLEDは点滅しているために、計算したような大きな電流が常時に流れているのではないこともわかりました。

ここではともかく、LED30個を点滅させることができたのですが、ラスベガスなどで明るい電球が点滅しているイメージには及ばないものの、結構派手になりました。

ラスベガス状態にするのは簡単ではありませんが、これで少しだけですが、その感じに近づいたようです。

今回は同じ種類のLEDを並列にしただけですが、直並列にして電圧を上げたり、違うLEDを使って、電流制限抵抗値を変えるなどで「ギラギラ状態を作り出す」のを試してみるのも面白いと思います。リレーを使うと、回路ごとに電源電圧や直交流などの電流の種類を変えることができるので、これは、別に考えても面白いでしょう。

今回は、自己保持、ブザー、LEDをつけた状態で、いったん中断しますが、このような発展性を自分で1から考えていくと、いろいろな楽しみ方が無限に広がリます。 例えば、・・・

・ブザーの種類を変えたり、増やしてみる

・スタンバイ時であることがわかるように待機時用LEDをつける

・タイマーを併用してタイムを競う ・・・ などをやってみることも面白いことです。

タイマーについては、デジタル回路で考えてもいいのでしょうが、アナログ回路ですので、電子的なものを作るのもいいかもしれません。 少し大変ですが、これまでの知識を活かすと、そんなに難しいものではないでしょう。

でも、使い勝手を考えるといろいろ考える必要がありそうなので、例えば、既製品では、ルービックキューブ用の競技タイマーを使うのはどうでしょう。

→こちらでアマゾンの「競技用ターマー」のページを見る ![]() ストップウオッチなどでもいいですが、このタイマーは安くてうまくできているので、スマホなどよりも所要時間を測るのにオススメです。

ストップウオッチなどでもいいですが、このタイマーは安くてうまくできているので、スマホなどよりも所要時間を測るのにオススメです。

そしてさらに・・・

・カウンターのような機能を考えて、3回まではセーフにする

・アルミ線に近接すると音が鳴ったり音が変化する

・・・なども、今まで取り上げたデジタルICを使って、アナログ的にできそうです。 もっとも、できるかできないかは別にして、アイデアを考えて、それを具現化するよう、いろいろ考えを巡らせるのも面白いものです。

考えることは無料ですしアイデアは宝になります。

リレーの接点・コイルの雑音やサージ対策

一般的に、コイルや接点の開閉時には、突入電流、サージ電流、雑音などが発生しますので、いつも、これについての対策を意識しておきましょう。

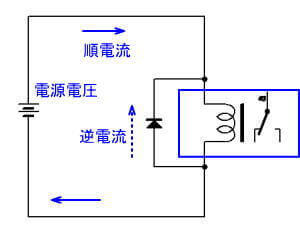

今回の回路では、マイコンやICや高周波回路というものはありませんし、ON-OFF頻度も多くないので、完璧な対策が必須ではありませんが、この対策としては、「抵抗とコンデンサ」を使うことが一般的ですし、簡単な方法として、「ダイオードを使う」ということを覚えておくといいでしょう。

どんなダイオードを使えばいいのかは難しいことですが、深く考えないで、ショットキーダイオード、リカバリダイオード、スイッチングダイオード・・・など何でもいいので、①逆耐電圧が使用電圧の10倍以上 ②使用する電流にあったもの ・・・ の中から、安いものを使えばいいでしょう。

今回で言えば、5Vを使っているので、50V以上の逆耐圧のもので、順電流が100mA程度以上のものを以下のように接続します。

私は100V1A用の1S10(50円以下)や、100V200mAの1N4148(5円以下)のものを使っています。

これで完璧かどうかはわかりませんし、いろいろな方法がある割には、あまりいろいろな記事には説明も少ないのですが、やり方のそれぞれに長短所はあるにしても、ともかく、これが最低限の対策と考えておきましょう。

今回は以上ですが、面白いアイデアが浮かべば追記していく予定です。

Page Top▲

(来歴)R2.9作成 R7.5月に確認