正弦波(サインウエーブ)はCR発振回路などではうまく発振してくれないことが多いのですが、水晶発振子を使うとそこそこ簡単ですが、ブレッドボード配線では無理があるようです。記事を参考にして挑戦してください。

水晶発振子を使った正弦波の発振

きれいな正弦波(サイン波)は、CRを使った発振回路では、ブレッドボードで回路を組むと、うまくいかないことも多いのですが、水晶発振子(クリスタル)を使えば、比較的失敗が少なく、きれいな波形を発振してくれます。

水晶発振子は、名前をみると高価でデリケートな感じがしますが、1個30円前後と安価ですので、気軽に使えます。 ぜひ、数種類の周波数のものを購入して遊んでみてください。

電圧を加えると固有振動するというクリスタルの性質を利用して発振させるのですが、「電圧をかけると固有振動し、その振動精度が非常に高い」という性質は、時計やパソコンのクロックなどに使われているとおりで、いろいろな周波数のクリスタルが、いろいろな用途に使われています。

ただし、汎用品の固有振動数はMHzのオーダーで、振動していて、もちろん、音も聞こえませんし、LEDの点滅も確認できない高周波レベルです。

そのために、本来は、このHPで取り上げる対象ではありませんが、「発振=水晶」ということも、少しは知っておきたいし、「きれいな正弦波」を発振する・・・というので、その様子を試してみました。

(実際に、何かの回路に使おうとするなら、水晶発振子単体よりも、増幅回路などが組み合わされている「水晶発振器」を使うほうが使いやすい感じがしますが、ここでは取り上げていません)

書籍にある「正弦波」の発振回路例をブレッドボードに組んでみると、うまく発振しないことのほうが多い感じです。

これは、部品の配置や配線の仕方が影響する場合が多いためで、書籍などの基本回路図だけで、CR部品の細かい数値が入っていない回路図が掲載されていることが多いのは、やはり、浮遊容量などの微妙ものが影響するので、詳しく書かれていないのかもしれません。

ただ、水晶発振子は非常に安定した発振をするので、そういう組付け上の不安や、周波数が高いことはさしおいて、ここでは、その正弦波の様子を見ることができるようになるまで、やってみることにします。

水晶発振子を使った発振回路について

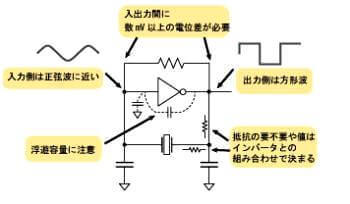

京セラさんなどのメーカーさんのデータシートを見ると、下図のように、インバータICを使って正弦波と方形波を観察できる回路が紹介されています。

これを見ると、下に説明があるように、やはり、部品の値を決めるのも大変そうです。

そこで、「我孫子おもちゃ病院」さんのHPに、「発振回路中の発振用コイルを水晶発振子に置き換えるとうまくいく・・・」という例が紹介されていましたので、その回路を参考にさせていただいて、オシロスコープで波形を見た結果を紹介します。

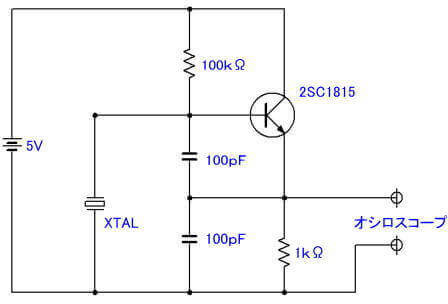

ブレッドボードに組み付けた回路は次のものです。

クリスタルの振動を、トランジスタのベースに入れて、増幅させた波形をオシロスコープで見る・・・という回路です。

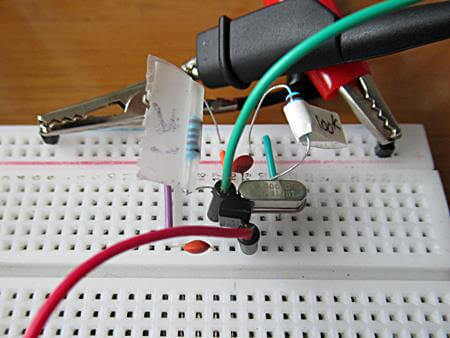

ブレッドボードに回路を組んでみます。

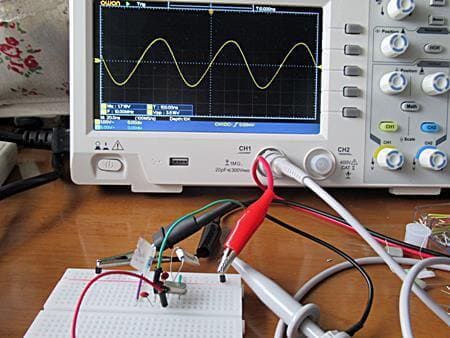

かなり適当な組み方ですが、ラッキーなことに、サイン波の発振が確認できました。 この波は10MHzの水晶発信子の場合の波形です。

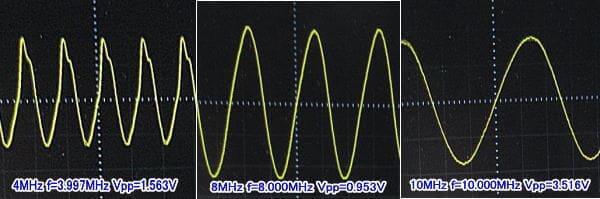

水晶発振子は4MHz、8MHz、10MHzのものが手元にあったので、観察した時の「周波数とVpp(ピークツーピーク:山と谷の電圧差)」を下に示します。

もちろん、オシロスコープの水平・垂直の倍率で見え方が変わりますし、出力電圧も変わるので、ここでは、そのおおよその形だけを見てください。 8MHzと10MHzは、ほぼきれいなサインウェーブになっていました。(細かい状態までは、確認していません)

また、4MHzの波形がきれいな正弦波ではありませんが、写真のような適当なブレッドボード配線ですので、これを修正するのも難しそうで、ここでは、とりあえず、「この回路で波形がみえました・・・」ということで、それ以上深入りしません。

これの詳細や水晶発振子を使った応用は、まだ、私の工作レベルでは難しそうですので、このような簡単な紹介だけになりましたが、以上になります。

Page Top▲