LEDを点灯のさせかたのおさらい

電流・電圧・抵抗の計算はオームの法則を使う

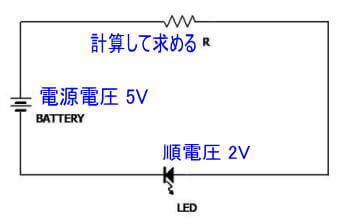

電源電圧と使用するLEDの種類(公称の順電圧)がわかっていれば、LEDに流す電流量を決めると、「抵抗器」の抵抗値がオームの法則を使って計算できます。

オームの法則は 電圧V=電流A x 抵抗R で、V・A・R のうちの2つがわかれば、残る1つの値が計算できます。

計算値と実測値はきっちり一致させるのは大変

しかし、抵抗器の抵抗値や電圧・電流値の関係は、オームの法則を使って計算した値と実測値はきっちりと一致しないことが多いのが実情です。

これは、順電圧(LEDが点灯しているときのLEDでの降下電圧)を2Vや3Vに仮定していることや、電源や電圧などの数値も「呼び値」を使っていたり、温度による影響や計器などの誤差などの影響があると考えられます。

でも、例えば、流れる電流が 3mA 違っていても、実際に使う上での支障はないので、「オームの法則は正しいし、オームの法則で計算したものも『正しいとする』」ということは暗黙の了解事項として特に問題にしないということにしないと先に進みません。

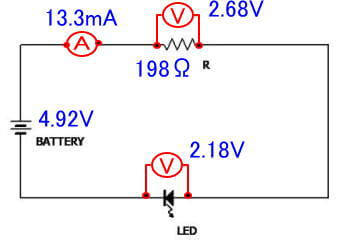

ちなみに、実測値を使って、可能な範囲で詳細に測定した値を使ったものと計算値を比較してみました。

ここでは、5Vの電源を用いて、順電圧2Vの砲弾型のLEDを 200Ω の抵抗器を直列にして発光させた場合では、電流値のオームの法則の計算は、 (5V-2V)/200Ω=0.015A(15mA) と計算できます。

そして、回路を組んで実測値を測定したのが下に示していますが、実測の電流値は 13.3mA で、テスターでの測定値は、抵抗器の抵抗値は198Ω 、電源電圧は5Vとしていたものが4.92V 、LEDの順電圧は 2.18V なので、この測定値をもとに再計算すると、電流値は (4.92V-2.18V)/198Ω≒0.0138A となり、また、抵抗器とLEDの電圧降下の和は4.86V と、やはり、きっちり合ってくれません。

つまり、この程度の誤差は「いつもあるもの」と考えておいて、趣味の電子工作では、深く考えない方がいいということにしようというものです。(もっと精度を高くすることも無理がありますし …)

それらから、私は、LEDの電流制限用の抵抗は、何も考えないでLEDを使う場合は、「5Vの電源では電流制限抵抗は200か220Ωで点灯させればいい」と割り切ってきましたし、それで十分使うことができました。

ところが、近年は、高輝度タイプが主流になり、高輝度タイプでも色によって順電圧が1.7から3.2Vのものが混在しているのですが、やはり、こちらのページで紹介しているように、「ともかく200~220Ωの抵抗を使って点灯してみて、そのあとで明るさの調整が必要なら抵抗値を変える」ということで対応しています。

この方法がセオリーではないでしょうが、書籍などの書き方が定着するまでは、これで行こうと思っています。

電流量が変わればLEDの明るさは変わります。 しかし、明るさの違いをうまく抵抗だけを変えて調整するのもそんなにうまくできるものではないので、適当なところで妥協して使っていくことになるでしょう。

その他のLEDに関係する計算

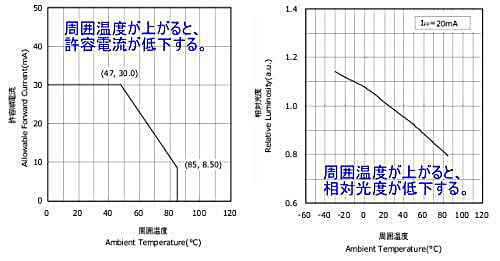

オームの法則だけでいろんなことに対応できるのですが、LEDに関係するその他の数字では、熱と温度について注意が必要です。

LEDに電流をたくさん流すと電流の熱作用で発光部が融けて損傷して使えなくなるといいますし、抵抗器は発熱して電圧降下をさせているので、それを意識しておくのがいいでしょう。

10mAのLEDが1つでは小さな抵抗器で問題ありませんが、たくさんつないでイルミネーションを作るなどの場合は電力量の計算をして、電力量に合った大きな容量の抵抗器を使う必要があります。

高輝度タイプのLEDに変わってきて、小さな電流量でも明るいのですが、5mAで100球点灯させると 0.005Ax100個=0.5A も流れるので、抵抗で2Vの電圧を下げると 1W の電力なので、普段実験で使っている1/8Wタイプでは焼損するために、抵抗器にはかなり大きな3W用を使う必要があります。

2VタイプのLEDに5Vの電源で1つのLEDに6mAの電流が流れるようにして、50個のLEDを並列につないで、10Ωで5Wの大きなセメント抵抗を使って点灯させたのですが、総電流が0.3Aで抵抗の容量は問題ないのですが、どんどん抵抗器の温度が上がるのにびっくりしました。

LEDのつなぎ方を逆にすると光らない

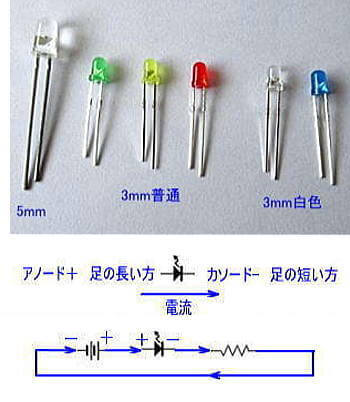

LEDは整流作用のある「ダイオード」ですから、プラスマイナス(アノード・カソード)を逆にすると点灯しません。

プラスマイナスを逆につないだ時の電圧を「逆電圧」で、データシートを見ると、ほとんどのLEDの逆電圧は5V程度です。

このHPでは5Vの電源を用いて、さらに抵抗を直列にして使っておれば、逆に接続して電圧を加えても点灯しないだけで特に問題も起きませんから、特に逆電圧は意識することもないのですが、電圧を高くして、直列に多数個のLEDをつなぐ場合には、逆向きにつながないように注意しないといけません。

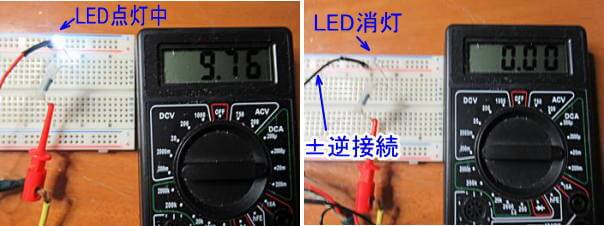

LEDは逆につなぐと点灯しないことを確認してみます

下の左側写真は通常のLEDの点灯状態です。 そして、右側は電源のプラスマイナスを反対につないでいますが、電流0.00mAで全く流れていません。

LEDは一種の「ダイオード」で整流作用があるので、プラスマイナスを逆にすると全く電流が流れないだけですね。

ここでは、3mmの白色LEDを5Vの電源を使って、200Ωの抵抗器を直列にして点灯させるのですが、高輝度タイプLEDなので、点灯するとLEDで3V程度の電圧降下するので、余分な2V 分を200Ωの抵抗器で下げている状態です。

抵抗器に流れる電流は、オームの法則の 電圧V=電流Ax抵抗R から A=V/R =2V/200Ω=0.01A(10mA) と計算できます。

点灯状態での実測値は 9.76mA ですから、ほぼ計算値の10mAで点灯しています。

(PR)Amazonで、電子部品セットなどが安く販売されています。見ているだけでも楽しいですよ。

|

ANMBEST 1500点電子部品DIY品揃えキット、3mm LEDランプ、5mm LEDランプ、セラミックコンデンサ、電解コンデンサ、三極真空管トランジスタ、ダイオードトランジスタ、抵抗器 新品価格 |

LEDは温度に弱い 周囲温度と電流量に注意

LED単品の定常最大電流をデータシートでみると、一般的に、2Vタイプでは20mA以内、また3Vタイプでは30mA以内となっています。

しかしこれは限界値ですので、通常は15mA以下で使用するようにします。

室内にある6畳用のLED照明器具に「消費電力30W」とあり、器具の中を見ると、64個のLED が使われていて、この全電流量は 30W/100V=0.3A とあるので、LED1個分では 0.3A/64個 ≒5mA の電流値で、この電流量で非常に明るく長時間使用できる点灯状態のようです。

「LEDの寿命は4万時間」などの表示を見ることがあります。

私の家にあるLEDの常夜灯は、ほぼ点灯させっぱなしで10年以上使用していますし、室内のLED蛍光灯も10年使っていますがいまだに健在で、10年間つけっぱなしであれば 10年x365日x24Hr≒87000Hr となるので、LEDは、正しい使い方をしておれば寿命を忘れるほどに使える … という感じですね。

ただ、注意する点は、LEDは高温環境に弱い点です。

多数個を同時点灯させる場合などには、その時の周囲温度を45℃以下に保つ必要があります。(下に参考グラフあり)

夏場の日の当たる部分や高温になる部分を避けて、熱がたまらないように放熱するなど、温度を意識することを忘れないようにすれば寿命を気にせずに使えるでしょう。

LEDは発光部が一度焼損すると使えなくなる

LEDは電流が流れることで発光します。 そして、電流を多く流すにつれてLED内部の熱が上がりますから、充分な放熱ができないと焼損します。

私の勤務した工場の天井灯を省エネ化で、水銀灯からLEDランプに変えたところが、工場は火を使う作業をしており、LED器具付近の環境温度が60℃~80℃と高温でしたので、このLED照明器具は半年(約5000時間)程度しか使えず、費用の無駄をした経験があります。

現在は、耐熱タイプのLED天井灯が販売されているのでそれが使われていますが、LEDが熱に弱いと言うことをよく知らなかったために、省エネになるはずがコスト高になってしまったという失敗談です。

LEDメーカーの日亜化学さんの資料にあるように、LEDは高温環境には非常に弱いということを知っておく必要があります。(寿命時間の関係のデータは見当たりませんでした)

周囲温度は重要な要素で、LEDにカバーを付けるなどで、放熱を妨げると寿命を縮めます。

LEDはこのような「環境温度」だけではなく、電流を流しすぎると内部で熱が発生しますので、ともかく「LEDは熱に弱い」というイメージを持っておいてください。

(PR)いろいろな実験用に、Amazonで少し多めのLEDを準備しておくと便利です。

|

BTtime 発光ダイオード 3mm 5mm 透明LEDセット LED ダイオード 高輝度 円型頭部 白/赤/緑/青/黄 5色 約200個入 新品価格 |

一度はLEDのデータシートに目を通しておきましょう

汎用のLEDを購入しても、〇〇V〇〇mAなどの表示がなく、データシートもない場合が多いのですが、基本的なことを確認する意味で、WEBで探して目を通しておくといいでしょう。

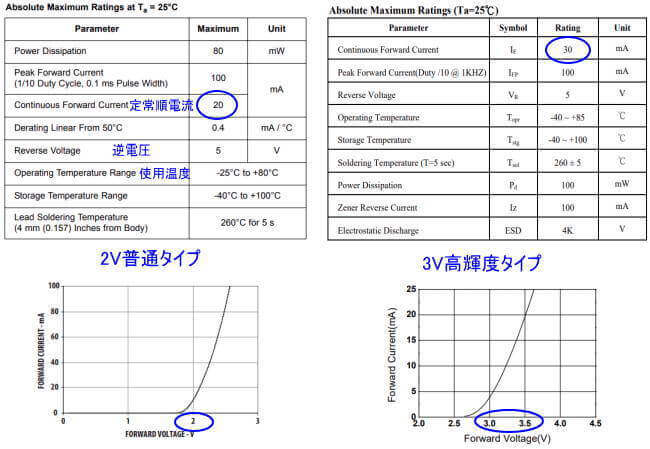

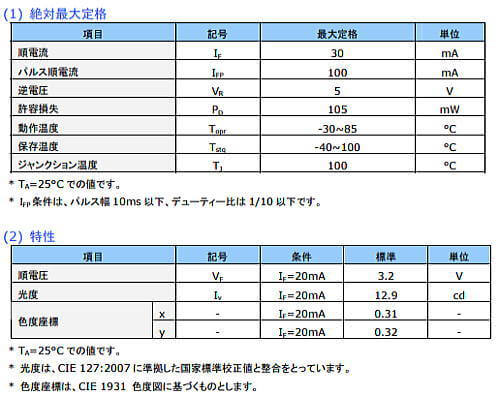

2Vタイプと3Vタイプでは仕様は違いますが、着目点は同じで、まず、絶対定格値 のところを見ておいてください。

絶対定格値とは、この値を超えて使うと、LEDは焼損してしまうという値です。

特に重要な点は、LEDに流す電流量ですが、仕様よりも低い 15mA以上は流さない … と覚えておくのが無難です。

上のグラフのように、加える電圧で流れる最大電流量が決まります。 流れる電流が多い場合は抵抗器を直列につなぐなどでLEDに流れる電流量を制限しないと焼損します。

(注)このグラフは、どのLEDにも使えるものではありませんが、①点灯させるために必要な電圧 ②焼損させないための電流と、それにするための電圧の幅 などを見ておくといいでしょう。

この表では、①2V用は20mA、3V用は30mAを超えてはいけない ②5V以上の逆電圧で使わない ③高温環境はよくないので、通常は常温で使う ④はんだ付けの際に温度に注意する などの項目を確認しておきましょう。

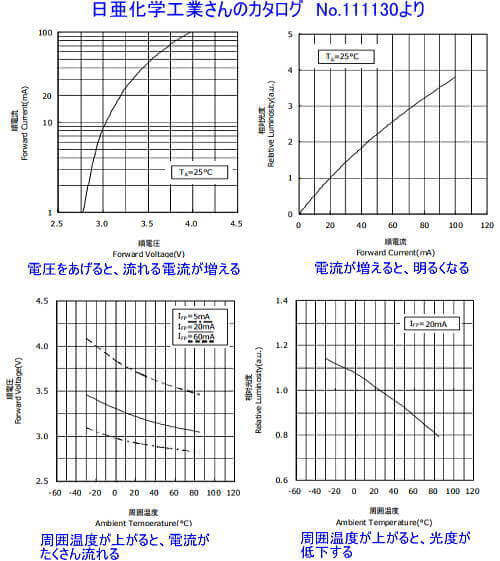

同様のものですが、LEDで有名な日亜化学工業さんの白色LEDのデータシートも合わせて示しておきます。

この例のように、砲弾型で単体のLEDであっても、メーカーによって違っていることもありますが、特に、特殊な使い方や絶対定格値の限度付近で使いたい場合などは、使用するLEDのデータシートを見て、使用条件を決めるのが無難です。

電子工作で使う場合は、通常は15mA以内使うようにして、放熱に気をつけて温度が上がらないように使うということに注意していると問題はおこらないでしょう。

LEDに流れる電流量と見た目の明るさについて

LEDは電流が流れることで発光し、電流が増えれば明るくなります。

また、0.1~1mAという少ない電流でも発光しますし、10mA程度の電流量であれば十分な明るさになります。

ただ、流れる電流が多いと明るくはなるのですが、明るさは電流量に相当しないで、寿命が短くなったり焼損しやすくなるので、10mA程度の電流量で使うのが無難でしょう。

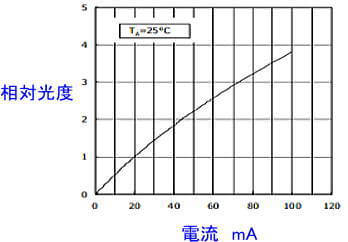

LED特性のグラフの例(日亜化学さんのカタログ111130による)をみると、電圧を上げていくと、電流量に対する明るさの程度は小さくなっています。

つまり、20mAで点灯していたLEDに2倍の40mAの電流を流しても、2倍明るくはならないことがデータで示されています。

(日亜化学さんのデータ)

(日亜化学さんのデータ)

電流を多く流しすぎるとLED内部の熱でLEDの劣化が進み、寿命を縮めるだけですから、普通タイプでも高輝度タイプでも、仕様の上限で使用しないで、15mAを超えないで適当な明るさになるように設計するのがいいでしょう。

|

ANMBEST 1500点電子部品DIY品揃えキット、3mm LEDランプ、5mm LEDランプ、セラミックコンデンサ、電解コンデンサ、三極真空管トランジスタ、ダイオードトランジスタ、抵抗器 新品価格 |

→ 次ページ : LEDを直列・並列でつなぐ

→ INDEX(目次)のページへ

Page Top▲