タイマーIC「555」を使い倒そう

タイマーIC「555」は非常に使いやすいICで、外付けする2つの抵抗と1つのコンデンサの値を変えると簡単に発振の周期を変えることができます。

発振周期も数10秒からマイクロセカンドオーダーまで可能なために、発振を直接利用するだけでなく、汎用ロジックICのカウンターやシフトレジスターなどのタイミング用に利用するなど、応用範囲が広いものです。

電子工作では、LEDのゆっくりとした点滅や可聴域で音を出すことなどはよく使うので、それらの発振の傾向や様子などを知っておくと便利と考えて、ここでは、外付け部品を様々な値のものに変えて、その発振状態を調べてみました。

ここではJRC(新日本無線)のNJM555Dを使いました。

「555シリーズ」にはCMOSやパッケージ形状が色々あり、ほとんどが互換性があるのですが、このICはTTL(バイポーラトランジスタ仕様)ですので、静電気対策などの必要もなく、初めての方がラフに扱っても問題なく使えます。

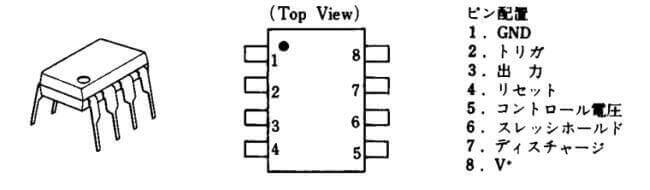

JRC NJM555D について

8ピンのDIP形状のICで、ピン配置は図のようになっています。(データシートの図を利用)

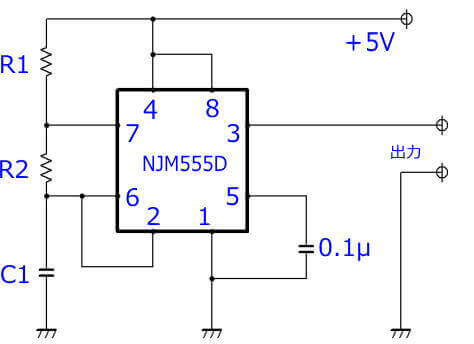

データシートには2番ピンにトリガーを入力する「単安定動作」と、5番ピンのコントロール電圧を変えて発振周波数を変える「無安定動作」の基本回路図があり、他にも応用例が紹介されています。 ここでは、「無安定回路」を下のように見やすいように変えて、ブレッドボードに組み、RとC の値を変えて、発振の様子をみました。

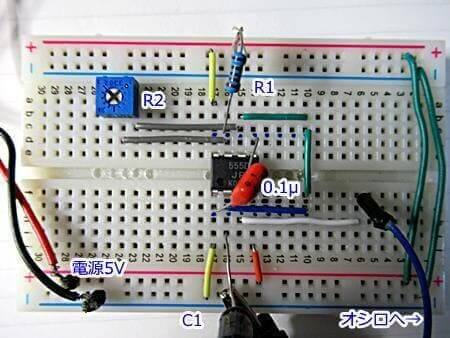

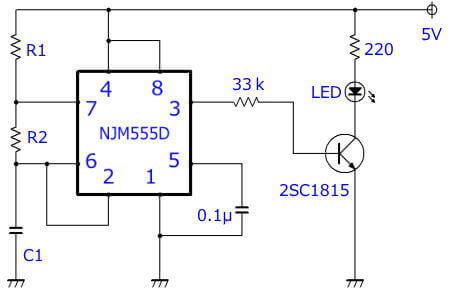

ここで使用した回路

使用した基本回路

使用した基本回路

5番ピンは波形や周波数の変調に使うためのもののようですが、よく使われている回路のほとんどは、このようにコンデンサ(「通常は0.01μ」と書いてある)でアースしてあり、RCをいろいろと変える前に、このコンデンサを0.001μ~0.1μFに振らして発振の様子を見たところ発振周波数や波形は変わらなかったので、ここでは0.1μに固定しました。

また、R1・R2・C1について、「R1>R2とする・・・」と書いてあるデータシートもありますが、ここではこの制限を無視して、下のようにR1・R2に固定抵抗と半固定抵抗を用いていろいろな値にしたときの発振状態を見てみました。

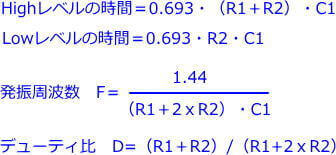

データシートには

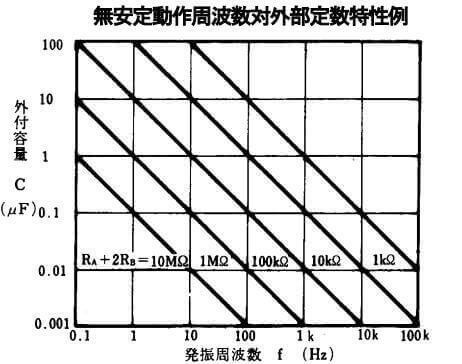

の関係があって、それをまとめた下のようなグラフがあります。

データシートの表

データシートの表

これを見ると、発振周波数を高くするには、抵抗値を小さく、コンデンサ容量を小さくすれば良く、逆に発振周波数を低くしたいなら、抵抗値とコンデンサ容量を大きくすれば良い・・・ということがわかります。

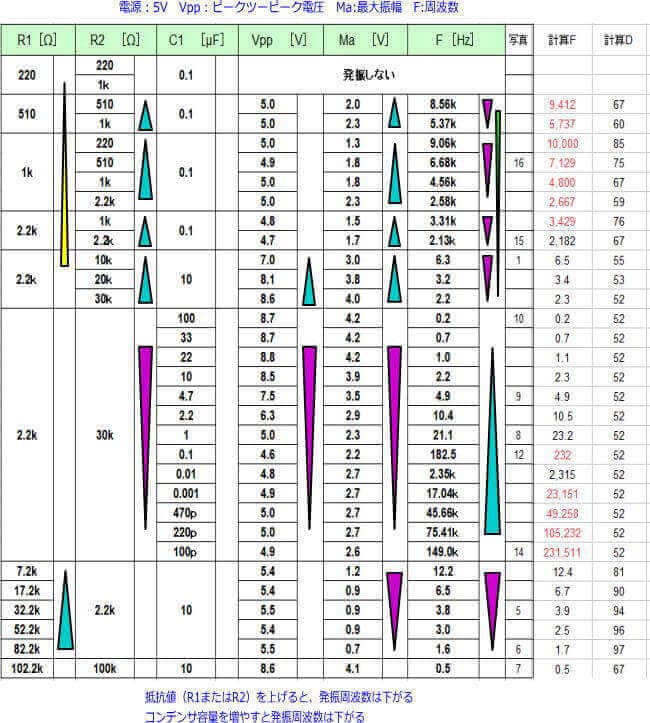

それらの値をいろいろ変えて、オシロスコープを使って、Vpp(波形の最高最低の電圧差)、Ma(振幅電圧)、F(周波数)、波形の様子などを観察しました。

なお、2Hz(周期0.5秒)以下については、私の持っているオシロでは自動測定ができないので、画面上の周期(波の長さ)を読み取って周波数を計算して示しています。

結果

下表中の長い三角は数字の傾向を示しており、例えば、黄色の長三角のようにR1を大きくしていくと、緑三角のように周波数Fが下がるというイメージです。

また、表の右側に上の計算式で求めた周波数Hz(計算F)とデューティ比%(計算D)を示していますが、赤字のように、実際の周波数と計算値が乖離しているところもありますし、デューティ比が50から大きく外れると奇妙な波形になっていることなどもわかりました。

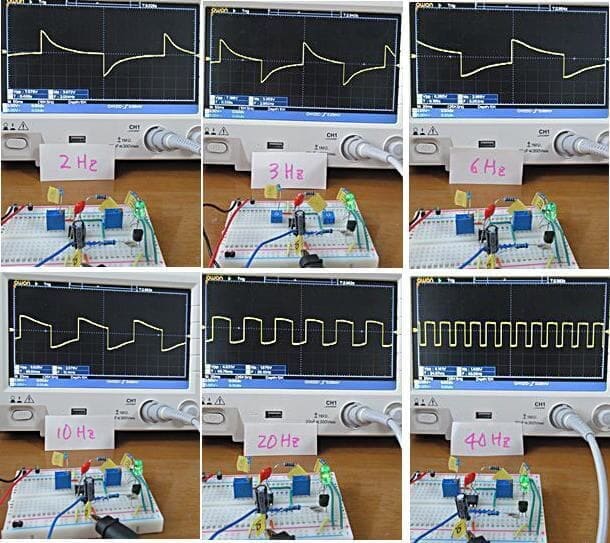

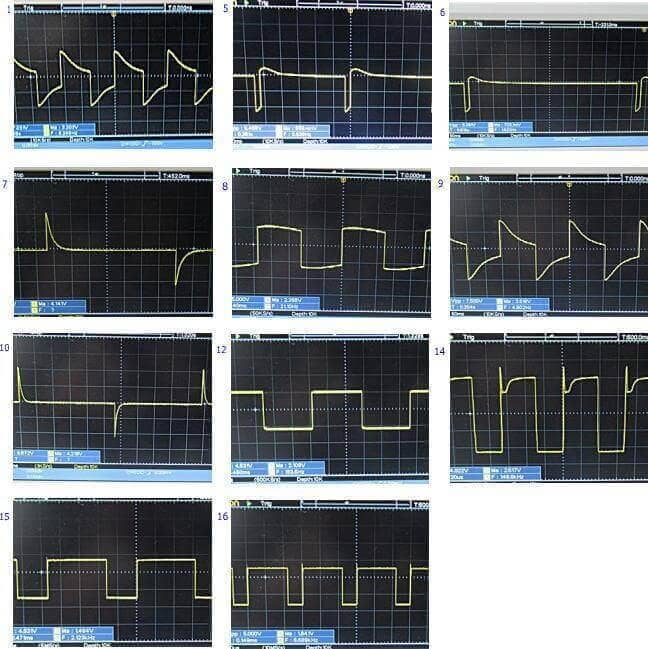

測定の様子の例

測定の様子の例

変な波形の発振パターンもありますが、この発振を、こちらの記事(カウンターIC やシフトレジスターを使った例)にあるように、「タイミング」をとるために、低い周波数で使う場合でも、特に問題ありませんでした。

しかし、発振状態を設計しようとする場合には、立ち上がりの波形、立ち下がりの波形、ON時の保持時間などが、後段のICの条件(仕様)を満たしている必要があるようですが、単体で、このような変な形の波形でも、うまく動いてくれるので、使いやすいICです。

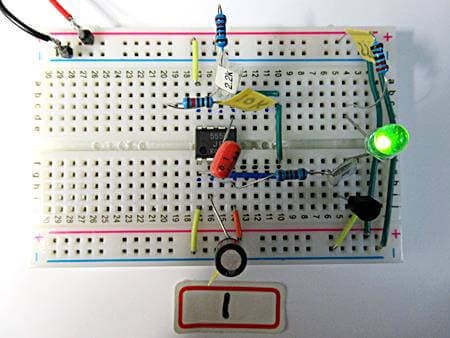

上記の発振をLEDの点滅で見てみましょう。

発振の様子をLEDの点滅で見てみる

3番の出力ピンからは、データシートで5mA程度の電流が流れるので、LEDを直接つけても点灯しそうですが、10~15mA程度の電流を流すために、ここでは、トランジスタを使ってLEDを点灯させる部分を付け加えています。

点滅の様子は、写真で示せないので、こちらにユーチューブの動画でアップしています。

点滅が速くなって、100Hzを超えると、点滅の様子は見えずに、常時点灯しているように見えます。

そこで、発振周波数とLEDの点滅の様子を見るために、C1を0.1μFに固定して、目的の周波数になるようにR1・R2を調整してLEDの点灯の様子を見てみました。

波形と点滅周期によるLEDの見え方

2Hz~40Hzまでを見てみます。 R1・R2は半固定抵抗を使って波形を見ながら目的の周波数になるようにしました。

LEDの点滅の様子の動画を撮っています。 上の写真をクリックするか、こちらをクリックするとご覧いただくことができます。

40Hz程度以上に点滅周期がはやくなると、点滅しているかどうか見えづらくなってきて、見た目には「連続光」のようになります。

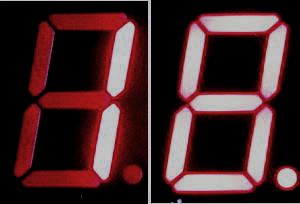

これを利用して、デジタル的に、LEDのセグメントを、カウンターICと呼ばれるICなどを使って、高速で順送りしながら点滅させると、数桁の数字を同時に表示することや、数か所の情報を同時に表示ができます。 これは、これは、「ダイナミック点灯」と呼ばれる方法で、各所に使われています。

これは、7セグLEDとよばれる数字の表示機ですが、1であれば2本(2セグメント)、8であれば7本のセグメントバーに通電して点灯させて数字を表示します(これをスタティック点灯という言い方をします)。 その各LEDバーを点滅させて、その周期を早くすると、1秒間に25回程度以上を点滅すると、人間の目では、消えていることが認識できないで、同時に点灯しているように見えるので、常時通電しないでも多くの数字を一度に表示でき、また、通電時間が短いために省エネになり、LEDの寿命も伸びます。(これをダイナミック点灯といいます)

このような発振を使う用途に使えそうなタイマーICなので、この私のHPのその他の例では、10進カウンタICの制御用にNE555Pを使った例(→こちらのページ)やバイナリーカウンタICの制御にNE555Pを使う例(→こちらのページ)などを紹介しています。

以上、タイマーIC「555D」を使って、発振の様子などを見てみましたが、このICは安価で、そして、ほぼ失敗なく「発振」してくれますので、いろいろなところで使えます。皆さんも是非、気軽に使ってみてください。

Page Top▲