このHPは、これから電子工作を始める方がアナログ・小電力の回路に使用できる部品類の基本的な使い方を紹介しています。 デシタル回路やマイコンについては取り上げていません。

簡単に記事の構成や目次を紹介しています。

電子工作を1から始める人のために・・・

手始めに、5000円の予算で始める購入品を紹介しています。

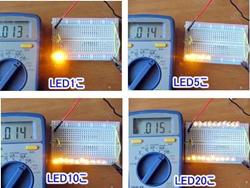

まず、このHPの「LED」の記事を参考に、50個程度のLEDを同時に点灯させてみましょう。 それで面白く感じたら、電子工作を続けていくといいでしょう。

電源、電子部品の購入などについて、これから電子工作を始める方向けの記事が6記事あります。

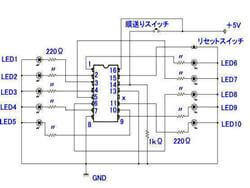

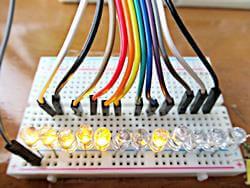

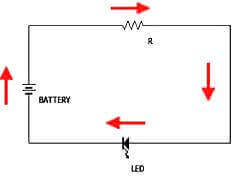

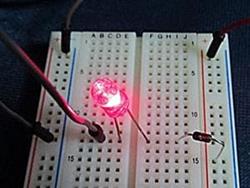

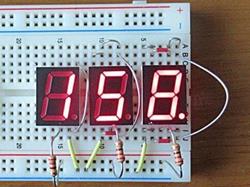

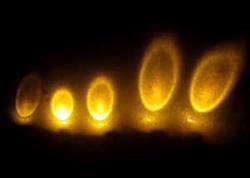

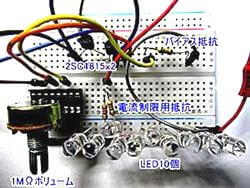

LEDの電子工作

LEDを使う電子工作では、いろいろなことで楽しめます。 初歩的で基本的なことを書いていますが、ともかく自分で手を動かしてやってみることが大切です。

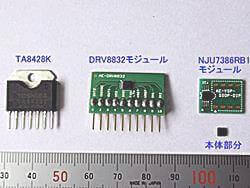

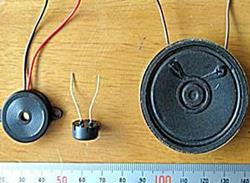

DCモーターを使ってみよう

動く電子工作は楽しいものです。 ここでは、小型DCモーターを取り上げてみました。 記事の内容は特に何というものではありませんが、大したものではありませんが、ともかく、モーターを使ってみましょう・・・という内容で、いくつかの記事を書いています。

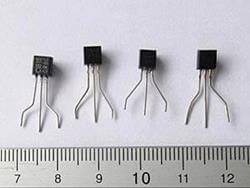

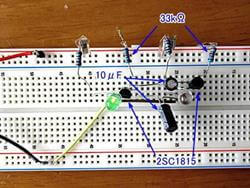

トランジスタで遊ぶ

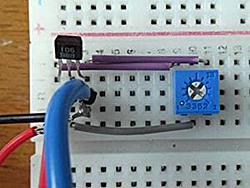

PNP・NPNと呼ばれるトランジスタは、バイポーラトランジスタと呼ばれて、電子工作では、電力増幅として、よく使われます。

電界効果トランジスタには、J-FETとMOS-FETがあり、電圧で制御できて少電力であることが特徴で、その他の優れたところがあります。

ここでは、トランジスタの基礎的なことを紹介していますが、安価で使いやすいものですから、基本的な使い方を知っておくといいでしょう。

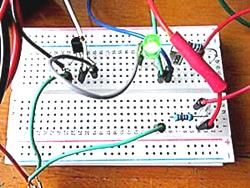

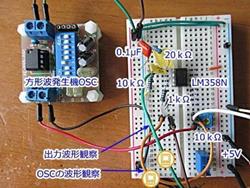

いろいろな発振について知ろう

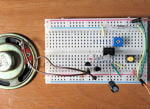

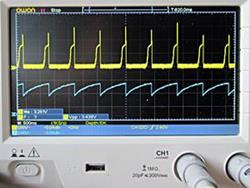

電子工作では、光や音を出すのは楽しいことです。 ここでは、交流は取り扱わないので、光の点滅や音を変化させるための発振の中で、比較的簡単で、確実に発振する回路や仕組みを取り上げて紹介しています。

→(参考)Amazonのページ:私が購入したような安価なオシロスコープ→(参考) 同 :5000円以下のオシロスコープ組み立てキットをさがす

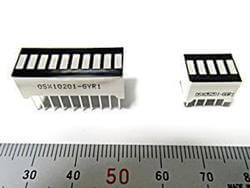

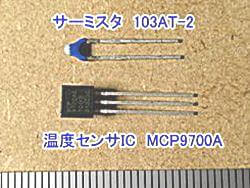

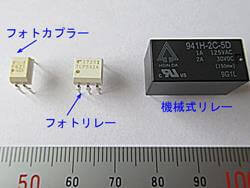

電子工作に使うパーツ類を使ってみよう

7. 音楽を奏でるIC部品 「メロディーIC」「オルゴールIC」

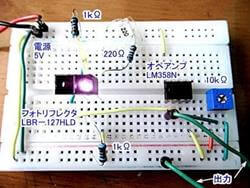

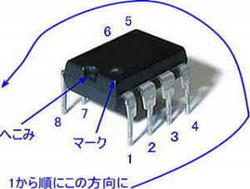

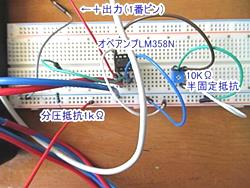

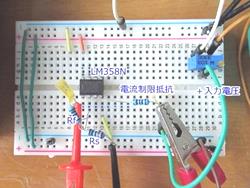

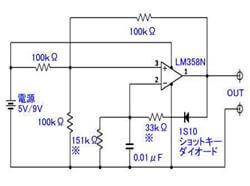

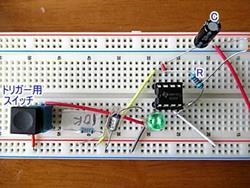

オペアンプを使ってみよう

安価で使いやすい汎用オペアンプLM358Nを使って、初歩的な、オペアンプの説明や基本的な使い方・考え方を紹介しています。

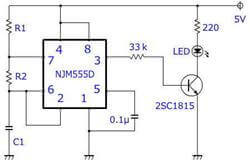

タイマーIC NE555Pを使おう

タイマー機能は、オペアンプを用いることでもできますが、「555」という型番のICがタイマーICの代名詞になっていますので、これを使ってみることにしましょう。

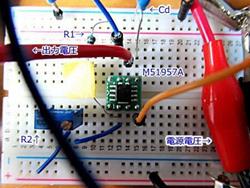

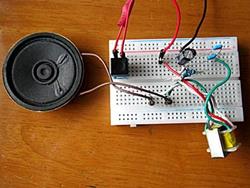

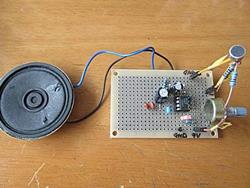

コンデンサマイク(ECM)とそれを試すミニアンプ

エレクトレットコンデンサマイク(ECM)は安価で周波数特性がいいという特徴があります。 しかし、あまり使い方が紹介されていないようなので、それを確かめるために、あわせて、簡単なミニアンプを作ってみました。

このようなアンプを作っておくと、いろいろな実験に使えそうですので参考に。

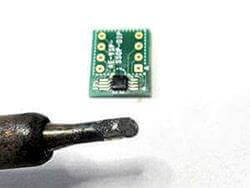

デジタルICをアナログ的に使ってみる

デジタル用途で使われることが多いICを、アナログ的に使ってみました。 すべてが上手く使えるというものではありませんが、用途を考えて利用してみるのもアリかなぁ・・・とおもって、試しに使ってみました。

*****************

その他のページ・応用のページ

ここからは、電子部品の基礎的な事柄や基本の使い方にとどまらないで、何かの電子工作を楽しむことができる例を考えてみました。 何かのヒントにしてオリジナルなものを考えてみてください。

懐かしい「イライラ棒」を作ってみましょう

懐かしい「イライラ棒」を作ってみましょう 「イライラ棒」のアクションを考えましょう

「イライラ棒」のアクションを考えましょう 電子サイレンIC「SC1006」を使う

電子サイレンIC「SC1006」を使う オリジナルな楽器を作ってみる

オリジナルな楽器を作ってみる 回路を組みたててみて、自分流の楽しみ方をしてみよう

回路を組みたててみて、自分流の楽しみ方をしてみよう Doltzウォータージェットのホース取替え

Doltzウォータージェットのホース取替え LCRテスターキットの組み立て

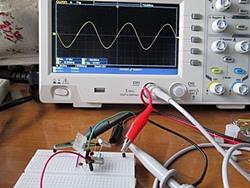

LCRテスターキットの組み立て オシロスコープSDS1022の使い方

オシロスコープSDS1022の使い方 安価な電子工作キットは役に立つか

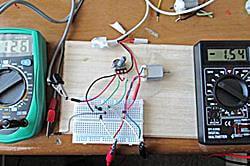

安価な電子工作キットは役に立つか テスターがあれば気軽に遊べる電子工作

テスターがあれば気軽に遊べる電子工作 ミニデジタル電圧電流計をつかってみた

ミニデジタル電圧電流計をつかってみた記事は以上です。

Page Top▲6.1月に確認 R7.3月LED記事追加見直し R7.11月LED見直し

→記事を見る

→記事を見る